特別寄稿|伝統との対話から生まれる音楽 ──武生国際音楽祭2022を聴いて── |柿木伸之

伝統との対話から生まれる音楽

伝統との対話から生まれる音楽

──武生国際音楽祭2022を聴いて──

柿木伸之

Birth of Music from Dialogue with Tradition

—An Impression of Takefu International Music Festival 2022—

Text by 柿木伸之(Nobuyuki Kakigi)

Photos by タイナカジュンペイ

武生の街には、古くからの寺院が密集している区域がある。大きな本堂を構える寺の周りに小さな寺が寄り集まっているさまは、往時の社会の信仰の姿を物語っているようだ。武生国際音楽祭の演奏会などを聴くために、今は福井県越前市の一部となったこの街に通うようになってすでに十年近くになるが、仏教のさまざまな宗派の寺院が建ち並ぶ地域を、今回初めて少し時間をかけて歩いた。細工の尽くされた鐘楼には、街の人々の寺に寄せる思いが凝縮しているように思われた。今回訪れた9月上旬はまだ陽射しが厳しかったが、苔むした庭に足を踏み入れると、身体が冷気に包まれる。

これまでに接した武生国際音楽祭のファイナル・コンサートでは、武生の寺院で謡い継がれている声明(しょうみょう)が披露されることがあった。あるいは天台宗引接寺の引接寺(いんじょうじ)の本堂は、音楽祭の演奏会場に用いられ、その際に音楽と華道などのコラボレーションによる空間造形も試みられていた。こうした側面は、街に根差しながら、古来の伝統との対話によって新たな音楽が生まれる現場であろうとする音楽祭の姿勢を象徴するものと言えよう。2022年の音楽祭では、未だ終熄しないパンデックの影響もあって寺院との協働は見送られていたが、海外からのアーティストの招聘は実現していた。

その代表は今回、アルディッティ弦楽四重奏団だった。そのことも念頭に、33回目を迎える音楽祭は、「弦楽四重奏の現在(いま)現在」をテーマに据えていた。実際このクァルテットは、新作の見事な初演によって弦楽四重奏という形式の現在地を示していた。9月9日の夜に越前市文化センターの大ホールで開催された演奏会「細川俊夫と仲間たち」の後半で、フェデリコ・ガルデッラの《息の上の息》と中堀海都の《Abyss》が、アルディッティ弦楽四重奏団によって世界初演されるのに立ち会えたのは、今回の音楽祭において印象深かったことの一つである。

中堀の作品は、四つの声部が形成する壊れそうな響きを掘り下げることによって、表題に掲げられている「深淵」(アビス)深淵を開く。そこから断片的なモティーフが明滅するさまは、人間の身体的な生における想起の出来事を、その儚さ(はかな儚さ)とともに感じさせる。他方でガルデッラの作品は、各奏者が弓を中空で振ることによって呼吸が行なわれる場を開きながら、息の層を折り重ねていく。それによって、呼吸の呼応のなかから声が生じ、それが歌となって響き始める出来事に迫ろうとしているようだった。その音楽はもしかすると、歌うとき、人は独りでは息をしていないことを暗示しているのかもしれない。

息遣いに耳を澄ますことで、声と結びつく呼吸を音楽として響かせようとする──「息の上の息」という表題はそのようにも読める──ガルデッラの作品からは、風が吹き交うなかにある息遣いを、風景のなかから音楽として響かせる、同じイタリアのサルヴァトーレ・シャリーノの音楽との対話を感じないではいられない。ちなみに今回、9日の夕方に開催された「新しい地平コンサートI」の最後で、シャリーノの《遠景のオーラ》(1977年)が、マリオ・カーロリのフルートによって見事に奏でられた。張りつめた息の線の上に一つの心象風景が開かれ、そこに出来事が明滅する。

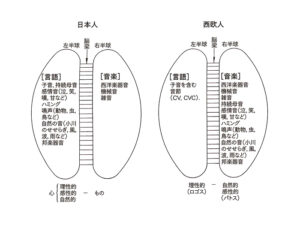

シャリーノこそ伝統との対話をつうじてみずからの音楽を形成した代表的な一人であることは、武生国際音楽祭のなかで毎回開催されている国際作曲ワークショップにおけるパコ・ヤニェスのレクチャーが論じていたことだった。この音楽祭の際立った特徴を示す若い作曲家の研鑽の場において、スペインの音楽批評家は、シャリーノが多声マドリガーレの様式を参照しながら、その歌のうちにある音の動きに耳を澄ますことによって、みずからの弦楽四重奏曲の素材を得ていたことを示していたが、それらに論及するヤニェスの現代の弦楽四重奏曲についての講義は、実に示唆的だった。

セリー以後の「多様性の時代」における弦楽四重奏の展開を焦点とする議論のなかでとくに興味深かったのは、ルイジ・ノーノ、ヘルムート・ラッヘンマンといった作曲家において伝統、そして「伝統」を存続させている歴史との対話が、どのように作品に結びついたかという論点である。ノーノは、オケゲムの古い多声音楽を参照しつつ、フリードリヒ・ヘルダーリンの詩の言葉を楽譜にちりばめることで群島的な音響を精緻に形成し、ラッヘンマンは、痛ましい同時代史とも結びついた歴史に対峙しながら、特殊奏法と新たな和声の総合を弦楽四重奏で成し遂げるに至ったという。

レクチャーにおいては、譜例と演奏例などによって、こうした現代の作曲家の弦楽四重奏曲における伝統と現代の対話が描かれていた。それが実際の演奏において展開したのが、9月8日の夜に開催された演奏会「ソプラノと弦楽の夕べ」の後半だったのかもしれない。その最後にシューベルトの弦楽四重奏曲第14番ニ短調「死と乙女」(D810)が取り上げられたが、その厳格と思えるまでに音楽の構成を引き締まったテンポのなかに浮き彫りにした演奏は、その前に演奏されたヤニス・クセナキスの《アケア》(1986年)に呼応するかのようだった。

この夜の「死と乙女」の演奏は、ベートーヴェンの影響の下、厳密な形式を追究していたシューベルトの側面が掘り下げられてこそ、彼独特の繊細な歌が生きることを実感させるものだった。そして、2022年に生誕百年の節目を迎えたギリシア出身の作曲家のピアノと弦楽四重奏のための作品の演奏は、綿密なリハーサルを重ねたうえで、曲を貫く凝集と拡散の運動を、間然することのない緊張のなかに響かせていた。断片的なモティーフが煌めきながら折り重なり、絡み合いながら音楽を推進する力と化していく過程が、絶えず意味深く聞こえた。

「ソプラノと弦楽の夕べ」の前半ではまず、半田美和子のソプラノと北村朋幹のピアノによって、アントン・ヴェーベルンのシュテファン・ゲオルゲの「第七の環」による五つの歌(作品3)が演奏された。ゲオルゲの詩を貫く憧れが、凝縮された音楽のなかで密やかに、しかし熱を帯びながら高まっていくのが緊密なアンサンブルから伝わってきた。それに続いてリヒャルト・シュトラウスの《四つの最後の歌》のピアノ伴奏版が演奏されたが、それは作品の歌曲としての可能性をこの編成で突き詰めることで、管弦楽版からは聴き取ることのできない作品の内実に迫る試みと言えよう。

二人は、音楽の展開と言葉の結びつきを繊細かつ自由に追究するアプローチを示していた。それがとくに生きていたのが、死の観念と結びついた後半の二曲だろう。輝きが失せていく風景の移ろいに自身の儚さを重ねる「九月」もさることながら、このヘルマン・ヘッセの詩による一曲以上に感銘深かったのが、ヨーゼフ・アイヒェンドルフの詩による「夕映えのなかで」である。曲の終わり近く、「これが死というものだろうか」と自問するパッセージで、音楽がほとんど静止するまでに鎮まったのには息を呑んだ。このような瞬間は、親密な室内楽のなかにこそ到来すると思われる。

半田は、9日の「細川俊夫と仲間たち」の前半で、和泉式部の短歌にもとづく細川の《三つの愛の歌》(2005年)も歌っているが、その際彼女の声は、大石将紀のサクソフォンと共鳴しながら奥深い音響空間を開き、その闇のなかから、みずからの魂を「沢の蛍」に喩える平安の女性の情念を燃え立たせていた。こうして、列島の詩歌の伝統との対話から生まれた新たな魂の歌を、見事なアンサンブルによって響かせることを含め、「細川俊夫と仲間たち」の前半では、大石の演奏が細川作品の内発的な展開を余すところなく響かせていた。

もとはオーボエとハープのために書かれた《弧のうた》(1999年)において、吉野直子のハープが時を区切りながら空間を開くのに緊密に呼応する大石のサクソフォンは、つややかで強い流れを保ちつつ音のひだを拡げ、時に舞うような動きも出現させる。その運動からは、サクソフォンによってこそ可能な音楽が響いていた。その音が消え入ると、此岸と彼岸のあいだに大きな弧が張り渡された。《ヴァーティカル・タイム・スタディII》(1993–94年)の演奏では、自然と人間、余白と線の緊張関係が、時間が垂直的に断ち切られるごとに豊かな風景として展開するのを目の当たりにする思いだった。

「細川俊夫と仲間たち」に先立って開催された「新しい地平コンサートI」では、音楽祭の音楽監督を務める細川の薫陶を受けた二人の作曲家、金井勇と神山奈々がそれぞれの作品──《関係項II》と《翅と風媒花》が世界初演された──で身体の動きと音の展開の緊密な結びつきを、独特の音響世界を開くのに生かしていたのが印象に残る。この演奏会において最も感銘深く聴いたのは、三浦則子のチェロとピアノのための《遮断された橋の上で》の世界初演である。分断を重ねて壊れつつある現在の世界のありさまにおののくなかから、切なる祈りが闇の奥底から響いてくるのには打たれた。

こうして新しい音楽が古い音楽とのあいだに誕生する現場に立ち会えるのも、武生国際音楽祭ならではの魅力である。弦楽四重奏という最も凝集された、そして古くからの伝統を持つ形式をテーマに掲げた今回の音楽祭は、真に新しい音楽は、伝統との緊張に満ちた対話のなかから生まれてくる──それは細川らの音楽が絶えず示しているはずだ──とあらためて考えさせた。今にばかり目を向けさせられる社会の趨勢に呑み込まれ、創作の歴史的な位置に対する意識が希薄になりつつある状況のなかで、今回の音楽祭が、芸術に関わる者にその問題を気づかせる契機になることを願っている。

(2022/10/15)

―――――――――――――――

柿木伸之(Nobuyuki Kakigi)

二十世紀のドイツ語圏を中心に哲学と美学を研究する傍ら芸術批評も手がける。上智大学文学部哲学科助手、広島市立大学国際学部教授を経て、現在西南学院大学国際文化学部教授。著書に『断絶からの歴史──ベンヤミンの歴史哲学』(月曜社、2021年)、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』(岩波新書、2019年)、『ベンヤミンの言語哲学──翻訳としての言語、想起からの歴史』(平凡社、2014年)などがある。訳書に『細川俊夫 音楽を語る──静寂と音響、影と光』(アルテスパブリッシング、2016年)などがある。

—————————————

■武生国際音楽祭2022で今回聴いた演奏会(会場はいずれも越前市文化センター大ホール)

□「ソプラノと弦楽の夕べ」9月8日(木)19:30 →foreign language

〈演奏〉

ソプラノ:半田美和子

ピアノ:伊藤恵(クセナキス)、北村朋幹

ヴァイオリン:外村理紗(クセナキス)、毛利文香(シューベルト)、白井圭(シューベルト)、山根一仁(クセナキス)

ヴィオラ:三国レイチェル由依(シューベルト)、田原綾子(クセナキス)

チェロ:岡本侑也(クセナキス)、上野通明(シューベルト)

〈曲目〉

アントン・ヴェーベルン:シュテファン・ゲオルゲの「第七の環」による五つの歌 作品3

リヒャルト・シュトラウス:四つの最後の歌 TrV 296

ヤニス・クセナキス:《アケア》ピアノと弦楽四重奏のための(1986年)

フランツ・シューベルト:弦楽四重奏曲第14番ニ短調「死と乙女」 D810

□「新しい地平コンサートI」9月9日(金)17:00

〈曲目/演奏〉

森紀明:記憶の絨毯/ピアノ:山本純子

神山奈々:翅と風媒花(世界初演)/ヴァオイオリン:辺見康孝、チェロ:水野優也

金井勇:関係項II(世界初演)/フルート:上野由恵、ヴィオラ:三国レイチェル由依

木下正道:静謐この上なき晴朗さI(世界初演)/クラリネット:上田希、リコーダー:鈴木俊哉

三浦則子:遮断された橋の上で(世界初演)/チェロ:水野優也、ピアノ:山本純子

サルヴァトーレ・シャリーノ:遠景のオーラ(1977年)/フルート:マリオ・カーロリ

□「細川俊夫と仲間たち」9月9日(金)19:30

〈曲目/演奏〉

細川俊夫:三つのエッセイb(2014/19年)/サクソフォン:大石将紀

細川俊夫:三つの愛の歌(2005年)/ソプラノ:半田美和子、サクソフォン:大石将紀、打楽器:葛西友子

細川俊夫:弧のうた(1999年)/ハープ:吉野直子、サクソフォン:大石将紀

細川俊夫:ヴァーティカル・タイム・スタディ(1993–94年)/サクソフォン:大石将紀、ピアノ:大宅さおり、打楽器:葛西友子

フェデリコ・ガルデッラ:息の上の息(世界初演)/アルディッティ弦楽四重奏団

中堀海都:Abyss(世界初演)/アルディッティ弦楽四重奏団

アレッサンドロ・ソルビアーティ:ジェラールのための六重奏(2006年)/指揮:鈴木優人、フルート:上野由恵、クラリネット:上田希、ヴァイオリン:辺見康孝、ヴィオラ:白井圭、チェロ:水野優也、ピアノ:山本純子

—————————————

■Referred Concerts of the 33rd Takefu International Music Festival [Venue: Grand Hall of the Municipal Cultural Centre, Echizen City]

□An Evening of Soprano and Strings, September 8. 19:30

[Players]

Soprano: Miwako Handa

Piano: Kei Ito (Xenakis), Tomoki Kitamura

Violin: Risa Hokamura (Xenakis), Fumika Mouri (Schubert), Kei Shirai (Schubert), Kazuhito Yamane (Xenakis)

Viola: Rachel Yui Mikuni (Schubert), Ayako Tahara (Xenakis)

Violoncello: Yuya Okamoto (Xenakis), Michiaki Ueno (Schubert)

[Pieces]

Anton Webern: Fünf Lieder aus »Der siebente Ring« von Stefan George Op. 3

Richard Strauß: Vier letzte Lieder TrV 296

Iannis Xenakis: »Akea« for Piano and String Quartet (1986)

Franz Schubert: Streichquartett Nr. 14 d-moll D810 »Der Tod und das Mädchen«

□New Horizon Concert I, September 9. 17:00

[Pieces/Players]

Noriaki Mori: Teppich der Erinnerung III & IV/Piano: Junko Yamamoto

Nana Kamiyama: Honeybee and Dandelion (World Première)/Violin: Yasutaka Henmi, Violoncello: Yuya Mizuno

Isamu Kanai: Relatum II for flute and viola (World Première)/Flute: Yoshie Ueno, Viola: Rachel Yui Mikuni

Masamichi Kinoshita: Sérénissime sérénité I for clarinet in B flat and shakuhachi (World Première)/Clarinet: Nozomi Ueda, Bass Recorder: Toshiya Suzuki

Noriko Miura: On the Blocked Bridge (World Première)/Violoncello: Yuya Mizuno, Piano: Junko Yamamoto

Salvatore Sciarrino: All’aure in una lontananza (1977)/Flute: Mario Caroli

□Toshio Hosokawa and his Friends, September 9. 19:30

[Pieces/Players]

Toshio Hosokawa: Three Essays b (2014/2019)/Saxophone: Masanori Oishi

Toshio Hosokawa: Three Love Songs (2005)/Soprano: Miwako Handa, Saxophone: Masanori Oishi, Percussion: Tomoko Kasai

Toshio Hosokawa: Arc Song (1999)/Harp: Naoko Yoshino, Saxophone: Masanori Oishi

Toshio Hosokawa: Vertical Time Study II (1993–1994)/Saxophone Masanori Oishi, Piano: Saori Oya, Percussion: Tomoko Kasai

Federico Gardella: Breath on Breath (World Première)/Arditti String Quartet

Kaito Nakahori: Abyss (World Première)/Arditti String Quartet

Alessandro Solbiati: Sestetto à Gérard (2006)/Conductor: Masato Suzuki, Flute: Yoshie Ueno, Clarinet: Nozomi Ueda, Violin: Yasutaka Henmi, Viola: Kei Shirai, Violoncello: Yuya Mizuno, Piano: Junko Yamamoto