西村朗 考・覚書(21)邦楽器領域の作品(Ⅱ)尺八と雅楽|丘山万里子

西村朗 考・覚書(21)邦楽器領域の作品(Ⅱ)尺八と雅楽

Notes on Akira Nishimura (21) Japanese Instrumental Works(Ⅱ) SHAKUHACHI & GAGAKU

Text by 丘山万里子( Mariko Okayama)

尺八関連は『紅蓮Ⅰ』(尺八と箏のための二重協奏曲/1984)、『火輪』(尺八と打楽器のための/1989)、『赤光』(尺八と二十絃箏/1992)、『時の陽炎』(尺八、箏群と打楽器のための/1997)、『耿』(尺八独奏のための/2000)、直近には「尺八5」のために書かれた『五本の尺八のための<沙羅双樹 >』(2021/委嘱・世界初演)がある。

箏の吉村らに対し、こちらは三橋貴風、中村明一らの活躍があげられる。

前回触れた通り、1997年『時の陽炎』は10年前の『時の虹彩』(箏群のためのヘテロフォニー/1987)と同じく国立劇場の委嘱作でセットになっているが、時を経てコンセプトを引き締め、技法もラジカルにしたとのこと。確かに時の多元多層とゆらぎを描き出すその響きは人魂の浮遊のごとき尺八の響きとともに幽けき音調を広げ、まさにかげろう感はあるのだが、どちらかというと暗炎であって、陽炎とはいささか異なる印象だ。息の長い静寂の帯、五線紙を用いない記譜の時の尺に撃ち込まれる打音はいかにも西村で、もちろん総勢でのがちゃがちゃも炎上もある。

前回触れた通り、1997年『時の陽炎』は10年前の『時の虹彩』(箏群のためのヘテロフォニー/1987)と同じく国立劇場の委嘱作でセットになっているが、時を経てコンセプトを引き締め、技法もラジカルにしたとのこと。確かに時の多元多層とゆらぎを描き出すその響きは人魂の浮遊のごとき尺八の響きとともに幽けき音調を広げ、まさにかげろう感はあるのだが、どちらかというと暗炎であって、陽炎とはいささか異なる印象だ。息の長い静寂の帯、五線紙を用いない記譜の時の尺に撃ち込まれる打音はいかにも西村で、もちろん総勢でのがちゃがちゃも炎上もある。

が、これより筆者は『時の虹彩』2年後の1989年『火輪』に大きな魅力を感じる。

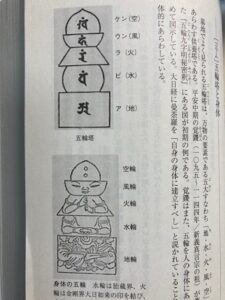

「火輪」とは密教で宇宙を構成する五大円輪(地輪・水輪・火輪・風輪・空輪)の一つ。中国の五行思想とは出処が異なり、古代インドの「三大」(火・水・地)や「四大」(地・水・火・風」に「空」を加えた「五大」が密教での「五輪」で、五輪塔婆はその形象化とされる。以下、

地 :大地・地球を意味し、堅い物、動きや変化に対して抵抗する性質。

水 :流体、無定形の物、流動的な性質、変化に対して適応する性質。

火 :力強さ、情熱、何かをするための動機づけ、欲求などを表す。

風 :成長、拡大、自由を表す。

空 :サンスクリット語 Ākāśa(アーカーシャ)の訳で大空、大地の下にある空輪、虚空。仏教の शून्य, śūnya(シューニャ空)とは異なる。1)

また、仏身体得法として身体(頂、面、胸、臍、膝)を五大に対応させて観じる五輪観は密教経典『大日経』に見ることができる。2)

なお、宮本武蔵の『五輪書』はこの五輪に巻立てをなぞらえたもの。

本作での「火」は、西村によれば人の魂の炎との意もあり、「尺八の旋律は燃え立つ炎の軸であり、打楽器の響きは炎そのものである。」3)

西村はどんな楽器であっても、とりわけ打楽器との協奏の時、見事な手腕を発揮するように思う。本作もそれで、冒頭の静けき怪しき音響世界(深海に沈む梵鐘が何かに触れられ鳴っているような.....あなおそろしや、うつくしや)は冥界の闇に誘い込まれるようだし(筆者は高尾山の麓での月に誘われ夜歩きの折、この先、立ち入れば戻れぬぞ、の背に「ぞわぁー」を思い出す)、そこに尺八がふるふると入ってきて、長い長いソロが尾をひき、尾をひき、たゆたってゆくのだ。背後での金属質のささやきがそれをさらに浮き立たせ、こういう場面での尺八グリッサンドは、背筋を冷たく這うようだ。したがってどうも筆者には尺八が火炎とは思えず、むしろ浮かばれぬ青白い人魂の悲愁を帯びたモノローグに聴こえてしまう。

西村は目黒不動での護摩壇祈祷の炎を見つめる中で着想を得たとのことだが、筆者はその同じ炎に妖しく激しいエネルギー、紅蓮の炎を感受したゆえ、この音調がしっくりこない。つまりは観る時、観る人それぞれに異なる観え方がするということだろう。

ちなみに『2台のピアノと管弦楽のためのヘテロフォニー』(1987)も懸案部分でこの大日如来に願かけしたとのことだし、彼の日々の生活習慣(「賑やかな始まり」のあの鴫野の日々同様)としての不動参詣は、密教の体臭のようなものを自然にその体内に浸潤させていったように思われる。

作品に戻れば、とにかく、尺八の一人語りが素晴らしい。この楽器の持つ様々な技法、語法の豊かさを、これほどまでに効果的に扱えるとは、と感じ入る。礫のように降ってくる打楽器群の星屑の煌めきはどうだろう。楽譜が手元にないので詳細は記述できないが、16分半ほどをゆったりと、だが一気に聴かせる名品であると筆者は思う。

尺八領域に関しては、直近で2022年3月に新作『五本の尺八のための<沙羅双樹>』実演を聴きレビューも書いたが、そこで「音楽は、畢竟、声の変化(へんげ)なのだ。」と思ったように、とりわけ尺八の音声(おんじょう)の持つ表現の多彩多様を西村は実によく捉えている、というのが実感だ。

また、この7月初旬には三橋貴風のために書かれた独奏曲『耿』(2000)を若手黒田鈴尊尺八独演会(7/9@サンパール荒川)で聴いたが、伝統楽器の技法、表現力を生かし、奏者への敬意を忘れぬ作品で、いかにも西村顔、を極力抑えているところに清々しさを感じた。

さて、邦楽器の最後に雅楽領域の作品に触れておこう。

小泉文夫の民族音楽学、杉浦康平のアジアの宇宙観に加え、西村にアジアへの視座で大きな示唆を与えたのは国立劇場の木戸敏郎である。杉浦の宇宙認識、図像や言葉の読み解きがインド版であれば、木戸のそれは中国版であると彼は言う。

木戸は入野義朗、石井眞木とともに1973年9~10月に『日本の伝統と前衛音楽』( Global Music from Japan)世界ツアーを企画、イラン、ドイツ、フランス、ベルギー、イタリアとヨーロッパを巡り、オタワをへてサンフランシスコから帰国という1ヶ月ほどの行程をこなした。声明僧侶17名、平曲前田流井野川孝次検校のほか、邦楽洋楽混成アンサンブル「 TOKKアンサンブル」(1971~1978)の精鋭(横山勝也、青木静夫、鶴田錦史、小泉浩、篠崎史子、山口恭範、石井かほる、和勝志、石井眞木)が参加する大旅団であった。石井、入野作品の他、ペーター・エートヴェシュ、エアハルト・グロスコップフ、ハンス・ヴェルナー・ヘンツェらの作品も取り上げられている。声明については、イラン(テヘラン)では宗教儀式とみなされ不評であったそうだ。「TOKK」はその後、75年に東南アジアツァーも遂行など、国際舞台で活躍を見せている4)。

木戸はまた、雅楽公演を黛敏郎、武満徹らに委嘱するとともに、海外作曲家へも積極的に接近した。黛『昭和天平楽』(1970)、武満『秋庭歌』(1973)、一柳慧『往環楽(おうげんらく)』(1980)などの作品もこうした流れの中で生まれている。

海外作曲家については、なんと言っても当時のスーパースターであったシュトックハウゼン『シリウス』(1976)日本初演が筆頭に挙げられよう。もっとも、公演は不評であり、近藤譲は『犬の星の垂訓』(「山上の垂訓」のもじりだろう)という文章でこの作品を揶揄している。

曰く「伝統を踏まえながらも真に現代的な芸術を創造した。新奇な試みで聴衆を驚かせてしまっては、せっかくの師の深い世界は理解されずに終わってしまう。その意味では、とかく新奇に走りやすい電子音も、凡人にも抵抗のないブリテン 氏などの音楽の変形といった感じにうまく処理されていた。」(『音楽芸術』1976/11 月号)5)

『シリウス』の不評は、西欧前衛への評価の低落を内外に印象付けることとなったが、めげずに初演された翌年の『HIKARI』もまた、大きな批判を受けている。

遠山一行は、「雅楽の手軽なイミテーションをつくり、それをバックミュージックとした一種のシアターピース。」「百万円というおさつをふりまわす少女とか、スクーターにのったお猿とか、舞人たちのお尻をかぎまわるライオンとか、およそ陳腐でパンチのきかぬ思いつきの連続に過ぎない。」とバッサリだ(『毎日新聞』1977/11/17付夕刊)6)。

ちなみに本作は2014年サントリーサマーフェスティヴァルの木戸敏郎プロデュースによる『20世紀の伝言 シュトックハウゼン《歴年》』と銘打ったコンサートで再演されている。『HIKARI』はその後、書き継がれ、2003年に全7作のオペラとして完成をみた。

ところで東洋への関心はシュトックハウゼンを待つまでもなく、例えばベートーヴェンは『リグ・ヴェーダ』や「神の歌」たる叙事詩『バガヴァッド・ギーター』(前5〜2世紀)など翻訳されたインド聖典・哲学書から多くの示唆を得ており、少なからず彼の創作に影響を与えたとされる。ここに当時の「前衛」たるベートーヴェンを見ることも可能だろう。

歴史の地脈水脈を探ることなく、時代・地域区分化されたショウケースしか覗かぬ近視眼では、創作の全体像は見えないことを筆者は最近痛感する。流れを追えば必ず、文化の交点接点が多数多層の広大な網目となって張り巡らされていることを絶えず、念頭におきたい。

なお、西村は室内オペラ『バガヴァッド・ギーター<神の歌>』(2人の歌手と打楽器アンサンブルのための)を2013年に書いており、筆者は実演も見たが、これについては改めて触れる。

やはり国立劇場木戸の委嘱で書かれた『アワの歌 18声と16の邦楽器のためのシアターピース』(1989)は、前述の『火輪』あるいは『太陽の臍』と同年の作である。

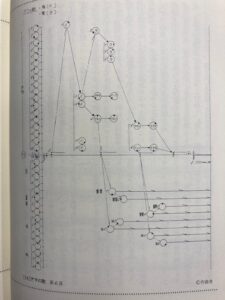

こちらは古代日本の占術「太占/フトマニ」を題材とした儀式的なシアターピースで、舞台上の大きな円陣の上で僧侶18人の声と打物1、笙4、篳篥4、龍笛4、復元絃楽器4の総計35人によって初演された。音霊・言霊思想や東洋の五行思想を反映した50分ほどの大作で、図形楽譜。

フトマニとは鹿の肩甲骨を波波迦(ははか)の樹皮を炭火にしたもので熱し、骨の表面の割れ目の模様で占う占術。『古事記』にはイザナギノミコト、イザナミノミコトの国産みの際での占いが事例として出ている。「アワの歌」とは、この両者が世継ぎ天照大神を授かった時に歌われたものとされ、今日の五十音の元となる神代文字 ヲシデ*(縄文中葉〜弥生、古墳前期)で書かれた古文書『ホツマツタヱ』(真の中の真の言い伝え、すなわち正史の意で天地開闢からの神代代々を描く)に記されている。四八音からなる五七調の長歌だが、漢文化渡来以前の古代への眼差しもまた、木戸によるものであろう。

具体的には鳥居礼『言霊―ホツマ』の言霊思想に示唆を得て、古代日本の宇宙観・世界観に触れ、アイデアを得た。

残念ながら音源もスコアも国立劇場保存とのことで手元にはないが、「言霊」は西村の歌曲、合唱領域ですでに考察した「言葉」「歌霊」につながるものゆえ、少し詳しく見てみたい。

「アワの歌」は、『ホツマツタヱ』の中にある長歌だが、この古文書には宇宙創生に関する記述もあり、古事記より古いということで日本の原初・宇宙観を知らせると言われる。言霊とは文字通り、言葉に宿る霊力を言う。言霊思想とは、言葉を宇宙音とするもので、宇宙の初息(ういのひといき)たる「アウワ」の三声(真ん中の三文字)を中心とした言霊的宇宙原理の究極を示す重要な伝承がフトマニ図とされる。7)

ちなみに「 アウワ」は古代インドの「オーム」、ヘブライの「アーメン」につながるとされるが、筆者はインド、チベットの祈りの声に付帯する「オーム」(om, aum)を聴いて「アーメン」を想起、祈りの初語の響きは同じだな、と思ったことがあり、いたく納得する。が、ここで大事なのは、日本語の一音一音が神と考えられ祀られていた、ということで、フトマニ図はそれを示すというわけだ。

古代「アワの歌」は「言霊歌」とされ、心身を整える歌で、したがって、国産みの際に歌われた。以下ヲシデの「アワの歌」(四八音)。

アカハナマ イキヒニミウク

アカハナマ イキヒニミウク

フヌムエケ ヘネメオコホノ

モトロソヨ ヲテレセヱツル

スユンチリ シヰタラサヤワ

ちんぷんかんぷんだが、アイウエオがここから発生しているのは確かだろう。

『ホツマ』原文には、

アワ歌の アは天(あめ)と父(チチ)

ワは母(ハハ)ぞ ヤはわが身(ミ)なり

とあり、アは天と父、ワは地と母、ヤは我が身は天地の子供としての人であるから、ここに中国の天地人三才思想の淵源があるとか。

先のインドの「三大」を重ねるなら、これが「四大」「五大」「六大」となってゆく思想の道程(この数字は世界に共通する原理数とのこと)にさほど不思議はなかろう。

ここではこれ以上深入りはしないが、この「言霊」思想は、実は西村の合唱作品の原点『汨羅の淵より』にすでに宿っている(直覚されている)と筆者は考えるに至った。

本稿第7回、萩原朔太郎詩による『「青猫」の五つの詩』(1996)で朔太郎と西村の「詩魂と歌霊」について、さらに合唱の原点である『汨羅の淵より』(1978/無伴奏混声合唱)を第8回で考察した。

そこで「言葉」への彼の感覚の独特に触れている。すなわち彼の用いるテクストは、逐一ではなく選択をもととするが、それはテクストの意味の解体ではなく、言葉の底に潜むエトス、すなわち意味の底を潜りあてる感性の所在を知らせる、ということだ。

それを、一音一音に神を祀る感性に通じる、ということもできるのではないか。

『汨羅の淵より』(1978/無伴奏混声合唱)での読経の声を思い起こす(第8回執筆後、発見された『汨羅の淵より』スコアを頂いたので、それを辿りつつ)。

冒頭、音源のみから「sopのaともoともつかぬヴォカリーズが浮遊する下で男声合唱が河底で何やらつぶやくというか唸るというか、蠢き、高揚の後、男声がソロで朗々と何か唱える」と記しているが、ここはスコアではtenソロ「ラァーー」から入り、他の声部が「コォコォゲンショォー」とテクストを歌っている。この「ラァーー」のヴォカリーズは全編を縒り綯う糸のようなもので、原詩が踏む韻に沿って語尾の母音が「ロォ」「ソォ」「 トォ」「カァ」といった具合に引き伸ばされてこれに絡む。終盤は「 アーー」「オーー」が高揚と減衰を生み、終尾の「静かに祈りをこめて」部分は「ラァーー」が河面に尾を引き、静かに消えてゆく。

本作は死者の魂を招く招魂の儀、つまり死者への呼びかけの歌であるが、声が風にのり河面を渡り、流れてゆくさまが想起されよう。

にしてもこの「 ラァーー」はどこから来るのか....。

ともあれ、西村がここで用いる母音のヴォカリーズこそ、その「言霊」そのものなのではないか。

なお、日本にも「魂返し」の神事があり、これは死者が魂(たま)魄(しい)と分離したのち、魂は天へ魄は地へ還る(とどまる)とする説に基づくとのこと。

いずれにしても、「アウワ」の一音一音に宿る神は、そのまま「一音成仏」につながる気がするし、西村の『汨羅の淵より』のヴォカリーズと読経はそれを感知したものだ、と言ったらあまりに荒唐無稽だろうか。

この時感触された「言霊」は、『アワの歌』の円陣上(フトマニ図参照)の僧侶18人の声と邦楽器アンサンブルによって朗々とたちのぼったのではないか。

この1年後には、合唱の問題作『式子内親王の七つの歌』(1990)があり、西村の合唱世界(とりわけ異界の声の領域)が一気に拓けてゆく。1990年には他に『大悲心陀羅尼』(無伴奏女声合唱のための)、『炎の孤悲歌』(無伴奏混声合唱のための)の3作が、その先に『炎の挽歌』(2000/無伴奏女声合唱組曲)が並ぶ。

したがって、筆者の見るところ、この『アワの歌』は、実はその創作の初期から今日に至る「歌霊」の道の、隠された大きな標石であったように思う。

歌道・武道・仏道の三つ巴たる『紫苑物語』がその果てに姿を見せるのも宜なるかな、であろうか。

いずれにしても、西村がここで出会った「言霊ーホツマ」すなわち日本の神代の世界は、杉浦の宇宙観と同様、アジアへの視座に新たな拡がりと奥行きを与えたに違いない。

国立劇場委嘱作には、もう一つ『星辰神楽』(1992/和太鼓8人のための)があるが、これについては次回とする。

この稿の最後に、「ういのひといき」(宇宙音)をそのまま顕現するかの、密教(真言宗)の開祖空海(774~835)の『声字実相義』から2節を紹介しておく8)。先述した『大日経』における「声字実相」(百字真言法品第二十三)のいわば空海解釈である。

内外の風気わずかに発すれば必ず響くを名づけて声という。響きは必ず声による。声はすなわち響の本(もと)なり。声発して虚からず、必ず物の名を表するを号して字というなり。名は必ず体を招く。これを実相と名づく。声・字・実相の三種、区(まちまち)に別れたるを義と名づく。

また四大相触れて、音響必ず応ずるを、名づけて声というなり。五音・八音・七例・八転、みな悉く声を待って起こる。声の名を詮ずること、必ず文字による。文字の起りは、もとこれ、六塵なり。

五音は五種の音階(宮・商・角・徴・羽)、八音は八種の楽器(鐘・磐・絃・管・土・木・笙・革)の音色、七例は梵語の七種、八転は八種の格変化のこと。文字の起源は六種の認識対象。

意味は大体掴めよう。内外の風気触れれば、は具体的には頭の頂、歯茎、歯、唇、舌、喉、胸の七つの発声器官と空気との接触によって響きとしての声が生ずる、ということだ。

もう一つ、有名な一節。

五大に皆響き有り

十界に言語を具す

六塵ことごとく文字なり9)

なお、この『声字実相義』の中で述べられている「真言」(マントラ)について、その梵語を空海は曼陀羅としているが、いずれにしても「音・声・言葉」の考察から「真言」「曼陀羅」が説かれることにも留意しておきたい。

それにしても、邦楽器を語るに「一音成仏」は便利な一句だが、そこにどれほどの意味(歴史)が込められているか。

ここに来て、脳天を痛打された思いである。

追記:*)文中の「ヲシデ」は西村氏より伝聞の鳥居礼『言霊 ホツマ』『ホツマの宇宙観』その他を参照した。現在この語は「ヲシテ」と表記されているが、氏が当時手にした資料での表記を使用する。

1.『佛教語大辞典』縮刷版 中村元著 東京書籍 p.279 s58年

2.『大日経・金剛頂経』 角川ソフィア文庫

3. CD 『時の陽炎』作品解説 西村朗

4.『日本戦後音楽史 下』p.115~116

5. 同上p.117

6. 同上p.118

7.『ホツマの宇宙観』 鳥居礼 新泉社 p.58

8.『空海コレクション2』 宮坂宥勝監修 筑摩学芸文庫 p.138

9. 同上p.156

参考資料)

◆CD

『時の陽炎』西村朗作品集4 カメラータ・トウキョウ 28CM-644

◆楽譜

『汨羅の淵より』(1978)

◆書籍

『佛教語大辞典』縮刷版 中村元 東京書籍 1983

『大日経・金剛頂経』 角川ソフィア文庫 2019

『日本戦後音楽史 下』平凡社 2007

『光の雅歌』西村朗+沼野雄司 春秋社 2005

『言霊 ホツマ』 鳥居礼 たま書房 1985

『ホツマの宇宙観』 鳥居礼 新泉社 2004(1992出版『宇宙原理ホツマ』改訂・改題)

『空海コレクション2』 宮坂宥勝監修 筑摩学芸文庫 2004

◆Youtube

『樹霊Ⅰ/Akira Nishimura: JYUREI Ⅰ』

(2022/7/15)