五線紙のパンセ|ハーモニー礼賛(2)|夏田昌和

ハーモニー礼賛(2)

Text by 夏田昌和 (Masakazu Natsuda)

作曲家の視点で和音や和声について書いてみる本コラム。前回は私自身が受けた和声教育が中心でしたが、2回目の今回は歴史的な音楽作品より私のお気に入りの和音やパッセージを3つご紹介したいと思います。

前回もお名前を出させて頂いた恩師の永冨正之先生が、とあるインタビュー記事の中で「自分の幼少期に身の周りに溢れていたのは三味線などの音だったが、西洋音楽の長3和音の響きに初めて触れた時、邦楽とは全く異なるその明るさと輝きに惹きつけられた」という趣旨のことを仰っておられたと記憶しています。クラシック音楽といえばやっぱり長3和音、そして対になる短3和音の響きですよね。長3和音にはフォルテで奏されれば輝かしく喜ばしい光のイメージがあり、また弱奏では心をそっと包み込む柔らかさも感じられます。対する短3和音は暗さや悲しみ、怒りなどと結びつく一方で、切ないほどひたむきな想いや情熱を表現するのにも欠かせない和音です。この長3和音と短3和音、Major(長調)とMinor(短調)、光と闇、喜悦と悲嘆、諧謔と真摯のコントラストこそ、西洋クラシック音楽が有する幅広く豊かな表現力の源と言えるでしょう。

さてしかし個人的には短調よりも長調の響きが圧倒的に好きな私としては、クラウディオ・モンテヴェルディ(Claudio Monteverdi, 1567-1643)の17世紀初頭に書かれた大規模宗教作品《聖母マリアの夕べの祈り Vespro della Beata Vergine》の冒頭をまず挙げたいと思います。有名な歌劇《オルフェオ》冒頭の《トッカータ》とほぼ同じ楽想を用いて再作曲された《Vespro》の第1曲「Deus in Adjutorium」では、祝祭の調であるニ長調の主和音である長3和音D-F♯-Aが、合唱やオルガンによって高らかに響き渡ります。モンテヴェルディが1613年にヴェネツィアのサン・マルコ教会の楽長に就任したのを機にそこで初演されたらしいこの作品を初めて知ったのは、パリ音楽院グリゼーの作曲クラスにおいてでした。モンテヴェルディはグリゼーの師匠メシアンも非常に高く評価していた作曲家です。グリゼーはある記事の中でメシアンの「音楽、それは上昇し、また下降する。それは弱くなり、また強くなる。tuttiがあり、soloがある。それは速くなり、また遅くなる。モンテヴェルディ以来、何も変わっていない。」という言葉を引用していますが、これは裏を返せばそれ以前の中世やルネッサンス時代の音楽にはこうしたお馴染みの表現は存在しないか、あったとしても希薄であったということ。確かに中庸を尊ぶルネッサンス音楽では全体として音域は上昇も下降もせず、強くも弱くもならず、速くも遅くもならないというのが一般的です。モンテヴェルディは現代でもなお有効なこうしたダイナミックな表現法を音楽にもたらした大天才であり屈指のパイオニアですが、音楽書法の面では複数の旋律を水平に積み上げた対位法によるルネッサンス様式(第1作法)の体現者であると同時に、表現力豊かな旋律を和声的な伴奏が支えるバロックの新様式(第2作法)の開拓者でした。バッハ研究の権威でいらっしゃる音楽学者の故礒山雅先生と以前お話した折に「西洋音楽史で最重要な曲を1曲だけ挙げるとしたら?」という話題になり、期せずして二人ともこの《聖母マリアの夕べの祈り》を口にしたのですが、それはこの作品が16世紀までの声楽・旋法・対位法の時代から17世紀以降の器楽・調性・和声の時代の両方にまたがり、両者を統合した傑作であるからです。

《聖母マリアの夕べの祈り》第1曲では、ソロで歌われる短い先唱に導かれた応答の合唱は、歌い始めの瞬間から最後の和音に到るまで輝かしい3和音の響きで満ちています。実はこれは画期的なことで、ルネッサンス以前の様式では、基本的には完全5度とオクターヴによる「空虚5度」によってしか楽曲を始めたり閉じたりすることは出来ませんでした。長3和音が完全なる「解決和音」として認知されるようになるのは17世紀以降のことなのです。またこの楽曲では機能和声と調性システムには欠かせない完全終止も節目節目で繰り返され、最後は「アーメン終止」という名でも知られる変終止で美しく閉じられます。この音楽とそこで鳴り響く長3和音は、正に「和音と和声の時代」の始まりを高らかに宣言し、祝福しているように私には聞こえるのです。

《聖母マリアの夕べの祈り》第1曲では、ソロで歌われる短い先唱に導かれた応答の合唱は、歌い始めの瞬間から最後の和音に到るまで輝かしい3和音の響きで満ちています。実はこれは画期的なことで、ルネッサンス以前の様式では、基本的には完全5度とオクターヴによる「空虚5度」によってしか楽曲を始めたり閉じたりすることは出来ませんでした。長3和音が完全なる「解決和音」として認知されるようになるのは17世紀以降のことなのです。またこの楽曲では機能和声と調性システムには欠かせない完全終止も節目節目で繰り返され、最後は「アーメン終止」という名でも知られる変終止で美しく閉じられます。この音楽とそこで鳴り響く長3和音は、正に「和音と和声の時代」の始まりを高らかに宣言し、祝福しているように私には聞こえるのです。

次にご紹介したいのは時代をぐっと下って19世紀も半ばの1865年にミュンヘンのバイエルン宮廷歌劇場で初演されたリヒャルト・ワーグナー(Richard Wagner, 1813-1883)の《トリスタンとイゾルデ Tristan und Isolde》第2幕第2場より「ブランゲーネの警告」冒頭の8つの和音です。芸術の歴史には突如として大きく飛躍する瞬間があり、後世の人からすると「あの時代にどうしてこんなことが突然可能だったのだろう?」と疑問に思うほど。《トリスタンとイゾルデ》も、ベートヴェンの《第9交響曲》やストラヴィンスキーの《春の祭典》と並ぶ“奇跡の跳躍”で、音楽の神様がその時作曲家個人の中に宿ったとしか思えません。私は藝大附属高校生だった時分にこの音楽の虜になり、夏休みなどは毎晩のようにカルロス・クライバーの指揮するLPを聴いて浸っておりました。古来この作品に魅せられ、あるいは逆に反発する音楽家の話は数知れませんが、フランス6人組の一人オネゲルが、「自分は《トリスタン》が嫌いだ」と友人が言うのに対し「では君は恋愛をしたことがないのか?」と真顔で問い返したというエピソードは私のお気に入りの一つです。

さて件のパッセージは王の狩が行われる夜にイゾルデとトリスタンの秘密の逢瀬が叶い、全曲の中でもほんの僅かしかない幸福な場面で歌われる有名な「愛の二重唱」の直後、侍女ブランゲーネが見張りの塔の上から眠りに落ちた恋人達に柔らかな歌声を注ぐ場面です。ここでオーケストラは「愛の二重唱」の中でトリスタンとイゾルデが「Liebe (愛)」 や「lebe (生きる)」 といった語を歌っていた長2度下降のモティーフを何度も反芻して回想し、毎回異なる和音の響き(長属9の和音、主音上の減7の和音、属7の和音…etc.)がそれを支えます。和音自体の色調だけでなく、和音と旋律音の関係――倚音としてぶつかる、第9音として柔らかな緊張を保つ…etc.――によっても、とろけるように甘かったり、少しだけほろ苦かったり、あるいは束の間心安らいだりと、様々な表情が生み出されます。メンデルスゾーンやシューマン、ショパン、ブラームス、リストといった19世紀ロマン派の作曲家たちは、古典派の作曲家が好んだMajor/Minorのはっきりとしたコントラストだけでなく、7の和音や9の和音のように構成音の数が増した和音も用いて、明るさと暗さが微妙に入り混じる複雑で繊細な表情を醸し出すことに成功しました。それは彼らが人間の感情の襞をどこまでも細やかに音で描き出そうとしたからに他なりません。私たちの心も「嬉しい/悲しい」や、「愛しい/憎い」といった二分法では捉えきれないものだからです。それにしてもワーグナーのこの音楽の甘美と法悦といったら! 脳裏に浮かび上がってはまた消えてゆく幾つもの愛の夢を見せられているようではありませんか?《トリスタンとイゾルデ》第2幕の「愛の二重唱」と続く「ブランゲーネの警告」は何を隠そう私がこの世で最も愛する音楽なのですが、それは「和音と和声の時代」の絶頂を示してもいるのです。

さて件のパッセージは王の狩が行われる夜にイゾルデとトリスタンの秘密の逢瀬が叶い、全曲の中でもほんの僅かしかない幸福な場面で歌われる有名な「愛の二重唱」の直後、侍女ブランゲーネが見張りの塔の上から眠りに落ちた恋人達に柔らかな歌声を注ぐ場面です。ここでオーケストラは「愛の二重唱」の中でトリスタンとイゾルデが「Liebe (愛)」 や「lebe (生きる)」 といった語を歌っていた長2度下降のモティーフを何度も反芻して回想し、毎回異なる和音の響き(長属9の和音、主音上の減7の和音、属7の和音…etc.)がそれを支えます。和音自体の色調だけでなく、和音と旋律音の関係――倚音としてぶつかる、第9音として柔らかな緊張を保つ…etc.――によっても、とろけるように甘かったり、少しだけほろ苦かったり、あるいは束の間心安らいだりと、様々な表情が生み出されます。メンデルスゾーンやシューマン、ショパン、ブラームス、リストといった19世紀ロマン派の作曲家たちは、古典派の作曲家が好んだMajor/Minorのはっきりとしたコントラストだけでなく、7の和音や9の和音のように構成音の数が増した和音も用いて、明るさと暗さが微妙に入り混じる複雑で繊細な表情を醸し出すことに成功しました。それは彼らが人間の感情の襞をどこまでも細やかに音で描き出そうとしたからに他なりません。私たちの心も「嬉しい/悲しい」や、「愛しい/憎い」といった二分法では捉えきれないものだからです。それにしてもワーグナーのこの音楽の甘美と法悦といったら! 脳裏に浮かび上がってはまた消えてゆく幾つもの愛の夢を見せられているようではありませんか?《トリスタンとイゾルデ》第2幕の「愛の二重唱」と続く「ブランゲーネの警告」は何を隠そう私がこの世で最も愛する音楽なのですが、それは「和音と和声の時代」の絶頂を示してもいるのです。

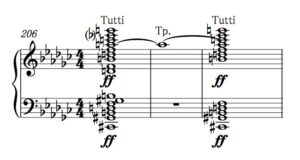

最後に紹介したいのはモンテヴェルディからは約300年、ワーグナーからはおよそ半世紀後の1911年に書かれたグスタフ・マーラー(Gustav Mahler, 1860-1911)の未完となった《交響曲第10番》で、唯一ほぼ完全な形で残された第1楽章Adagioのクライマックスで2回鳴らされる和音です。広い音域にまたがった16個(2度目は12個)の音、重複する音を抜いても和音構成音は9個にも及び、強烈に不協和で悲劇的な響きをもつこの和音は、私には「和音と和声の時代」の終わりを告げる絶叫のように聞こえます。と同時にそれは、善悪を教え死後の安寧を約束してくれた「神」が失われた時代を生きる人間の、むき出しにされた内面の苦悩を描き出しているようでもあります。私がこの楽曲を知ったのは藝高生だった頃に観たケン・ラッセル監督の映画「マーラー」(日本公開は1987年)冒頭の作曲小屋が炎上するシーンで、この和音が登場する少し前、変イ短調の和音(とても印象的な短3和音の一例!) が突然のtuttiで鳴らされる箇所が用いられていたからです。

マーラー後期の作品の中でもこの《10番》のAdagioは飛び切り美しく、しかし同時に晦渋で謎に満ちた音楽です。内向的なヴィオラのモノローグに導かれて何度も回帰する嬰へ長調の主題は、爛熟し滴り落ちるほどに甘美で殆どデカダン、そして異常なほどの緊張を内に孕んでもいます。機能和声的な和音の方向性は充分感じられるものの、引き伸ばされて重なり合う非和声音が多く、どこまでが和声の音なのか判別するのに困るほど。正に無調の一歩手前、「ここから先は危険!」という絶壁の手前でかろうじて踏みとどまっているといった風情です。事実、マーラーの音楽的後継者とも言えるシェーンベルクは同じ1911年に《6つのピアノ小品》で完全な無調に達し、翌1912年にはかの有名な《月に憑かれたピエロ》が書かれます。ストラヴィンスキーが《春の祭典》で大スキャンダルを引き起こすのは1913年。そして翌1914年にはヨーロッパ中を戦禍に巻き込むことになる第1次世界大戦が勃発します。社会と文化を大きく変える激動の時代が幕を開けようとしていました。マーラーの”白鳥の歌”は、失われてゆく古き良き時代のヨーロッパと19世紀ロマン派音楽の豊穣な世界、そして3世紀ほど続いた「和音と和声の時代」へのこの上なく美しい”惜別の歌”でもあったと言えるでしょう。

マーラー後期の作品の中でもこの《10番》のAdagioは飛び切り美しく、しかし同時に晦渋で謎に満ちた音楽です。内向的なヴィオラのモノローグに導かれて何度も回帰する嬰へ長調の主題は、爛熟し滴り落ちるほどに甘美で殆どデカダン、そして異常なほどの緊張を内に孕んでもいます。機能和声的な和音の方向性は充分感じられるものの、引き伸ばされて重なり合う非和声音が多く、どこまでが和声の音なのか判別するのに困るほど。正に無調の一歩手前、「ここから先は危険!」という絶壁の手前でかろうじて踏みとどまっているといった風情です。事実、マーラーの音楽的後継者とも言えるシェーンベルクは同じ1911年に《6つのピアノ小品》で完全な無調に達し、翌1912年にはかの有名な《月に憑かれたピエロ》が書かれます。ストラヴィンスキーが《春の祭典》で大スキャンダルを引き起こすのは1913年。そして翌1914年にはヨーロッパ中を戦禍に巻き込むことになる第1次世界大戦が勃発します。社会と文化を大きく変える激動の時代が幕を開けようとしていました。マーラーの”白鳥の歌”は、失われてゆく古き良き時代のヨーロッパと19世紀ロマン派音楽の豊穣な世界、そして3世紀ほど続いた「和音と和声の時代」へのこの上なく美しい”惜別の歌”でもあったと言えるでしょう。

(2022/3/15)

―――――――――――――――――

夏田昌和 (Masakazu natsuda)

1968年東京生まれ。東京芸術大学大学院修了後、渡仏。パリ国立高等音楽院にて作曲と指揮を学び、審査員全員一致の首席一等賞を得て同院作曲科を卒業。作曲を野田暉行、永冨正之、近藤譲、Gérard Grisey 、指揮を秋山和慶、Jean-Sébastien Béreau、伴奏法をHenriette Puig=Roget の各氏に師事。芥川作曲賞や出光音楽賞をはじめとする受賞や入賞、入選多数。フランス文化省やサントリー芸術財団、アンサンブル・アンテルコンタンポランを始めとする数多くの公的機関や演奏団体、ソリストより委嘱を受けて書かれた作品は、世界各地の様々な音楽祭や演奏会にて紹介されている。指揮者としては邦人作品の初演や海外現代作品の紹介に数多く携わり、グリゼイの「Vortex Temporum」や「境界を越えるための4つの歌」の日本初演も指揮した。日仏現代音楽協会の設立に参画し、様々な演奏会や教育・啓蒙プログラムを企画・運営している。2013年に東京オペラシティ・リサイタルホールにて大規模な室内楽個展が開催された他、2021年には第6回両国アートフェスティバルの芸術監督として3種6公演を成功に導いた。

https://artandmedia.com/artists/masakazu-natsuda/