パリ・東京雑感|宗教警察の効用 ジュネーブの神権政治とその遺産|松浦茂長

宗教警察の効用 ジュネーブの神権政治とその遺産

Freedom Inherited from The Theocracy in Geneva

Text by 松浦茂長(Shigenaga Matsuura)

宗教警察官が昼となく夜となく家に入ってきて、スカートの丈が長すぎはしないか、短かすぎはしないか、よけいなひだがありはしないか、胸あきの線が危険ではないかなど女性の服に触って調べると、台所に入りこみ、許可されているただ一つの料理の他にスープ一皿か肉一皿を追加していないか、どこかに菓子が隠してないか確かめる。さらに宗教評議会の検閲済みの印が捺してない本はないかと、家中の棚や引き出しをひっかき回す。

これはアフガニスタンのタリバンではない。偉大な宗教改革者カルヴァンが指導した理想的宗教都市ジュネーブの日常だ。

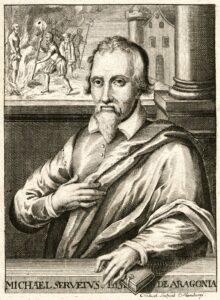

カルヴァン支配の最初の5年間だけでも、13人が絞首刑、10人が斬首、35人が火あぶりの刑に処せられた。三位一体を否定したミゲル・セルベートは、あらゆる死刑の中でもっとも残酷なやり方――火刑台上で、とろ火にかけゆっくり焼き殺された。

しかし、こうしたヒロイックないけにえより、もっと恐ろしいのは日常の些細な行為への処罰だ。

――洗礼式のときに笑った⇒3日間の拘留。

――暑さのため疲れて、説教中に居眠りした⇒拘留。

――朝食にパイを食べた⇒3日間、水とパンだけ。

――盲目のヴァイオリニストがヴァイオリンを弾いて、皆を踊らせた⇒市外へ追放。

――教会を出るとき仕事の話をした⇒拘留。

――二人が殴り合いをやった(死者は出ない)⇒処刑

音楽、芝居、宴会など人生の楽しみを敵視するところはタリバンとよく似ているが、教会にとって一番大切な復活祭やクリスマスのお祝いまで禁止というのだからすごい。

毎日の一挙手一投足、なにげないおしゃべりとちょっとした表情まで監視され、そのうえ隣人にスパイされ密告される社会に暮らすとどうなるか。ついには人間の内面的威厳と精神力を破壊してしまう。ツヴァイクは『権力とたたかう良心』のなかでこう書いている。

自己を主張しようというあらゆる意志も、むなしいたたかいをつづけているあいだにはついに意気沮喪してしまい、ジュネーブ市はその懲罰制度とその「規律」のおかげで、やがてカルヴァンが望んだとおりの都市――神をおそれ、内気で、真面目で、唯一の意志――すなわちカルヴァンの意志に唯々諾々とさからうことなく従う都市となったのである。

時代はとんで、40年ほど前、ロンドンのレストランはまずかった。BBC日本語放送の同僚と、地下食堂のランチがお粗末なのを嘆きあったものだが、他所で食べても似たり寄ったり。キーフさんという作曲家に「イギリス人はなぜこんな不味いモノを食べるんですか?」と聞くと、「私たちは、おいしいものを食べると、ちょっとやましい気がする。美食に対する罪の意識がどこかに残っているのでしょう。」と、明快に解説してくれた。

クロムウェルの清教徒革命は17世紀の出来事なのに、短い間でもカルヴァン式のピュアーで規律正しい生き方を経験した国には、まごうかたなき刻印がおされているのである。もっとも、グローバリゼーション後のロンドンのレストランはパリを抜いて、世界のトップクラスかも知れない。シェフもウェイターも外国人に入れ替わったせいだ。

カルヴァンのお膝元スイスは、当然ながら美食とは無縁だった。学生時代数ヶ月フリブールの大学に留学したが、寮の食事がひどい。イタリア人、コロンビア人の寮生と町のレストランにくり出してみたが、代り映えしないので、大人しく寮の食事で我慢することにした。

『バベットの晩餐会』というデンマーク映画があった。海辺の寒村で、村人に奉仕し福音を伝える(カルヴァン派ではなくルター派だが)美しい老姉妹のもとに、家族と全財産を革命で失い、パリから亡命してきた最高級レストランの女性シェフ、バベットが女中として働き始める。姉妹の宗教的清貧を守りながら、貧しい人のために心のこもった食事を作り、バベットはかけがえのない存在になる。

15年後、バベットの宝くじが当たり、彼女は莫大な賞金を全部使って夢のようなフランス料理の晩餐会を計画する。やがて、大きなウミガメ、ウズラなど生きた動物やおびただしいワイン類が届くのを見て、姉妹は地獄の業火に焼かれる悪夢にうなされる。村の信者達に、「恐ろしいことになりました」と打ち明け、「味覚はないかのように」、「食事の話は一切しない」など、一致団結して舌の誘惑にあらがうことを誓うのだが……。

これは、食べて飲んで人の心を高めることを何より大切にするラテン人と、おいしさを罪として怖れるプロテスタントとの文明の衝突物語だ。この映画の見事なのは、衝突する双方に等しくあたたかい視線を注いでいること。ご馳走におびえる姉妹と村人を少しも皮肉っていない。生涯を清貧に送り、感性をコントロールする習慣を身につけた彼らだから、バベットのご馳走のけた外れのおいしさに感覚的に溺れなかった。世のグルメの次元で享受するのではなく、一皿一皿の傑作のなかに、バベットの愛=人と人をつなぐ力を味わった。晩餐は、感性の次元を超え、人々がひとつにとけ合う天上の饗宴に近づいたのである。バベットは、パリの貴族や金持ちより、村人たちこそ自分の料理の真価を理解してくれる最上のお客だと知っていたのだ。

もう一つ、カーテンとピューリタニズムの密接な関係。ヒッチコックの『裏窓』は中庭の向こうの部屋が丸見えでなくては成り立たない。アメリカ人はカーテンを掛けないから、この映画が不自然でないのだ。アメリカにくらべると、パリの窓はカーテンの掛かったのが多い。フランスでもプロテスタントの影響が残る地方に行くと、カーテンを掛けない家が多くなるそうだ。

パリに住むアメリカ人ジャーナリストは、フランスでは「日が暮れると街でも村でも、用心深く雨戸やシャッターが閉まる」のにあきれている。彼に言わせると

アメリカ人は良きプロテスタントとして、カーテンを閉める人は必ず何か隠そうとしているのだと確信しているものだから、雨戸の向こうでは、恥ずかしい行為、もしかしたら近親相姦でも行われているのでは、とつい想像してしまう。ためしに、アメリカのどこでも良いから、真夜中に郊外を散歩して御覧なさい。居間の中まで丸見えだ。(テッド・スタンガー『なんだこりゃ!フランス人』)

カーテンを恥じる文化も、もとをただせばカルヴァンの宗教警察の功績。私生活のすみずみまで監視され、矯正された記憶の名残だろう。

マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は、資本主義誕生の秘密をカルヴァンの神学によって解き明かしている。私が救われるか、地獄に堕ちるかは、私が善人か悪人か、良い行いをしたか悪行を働いたかといったこの世での行状で決まるのではない。すべては神が一方的に決め、人はそれを1ミリも動かすことは出来ない。これがカルヴァンの恐ろしい「予定説」だ。救われるか滅びるか知る手がかりがない「予定説」の恐怖から激しい精神的緊張が生ずる。この不安のただ中で、ピューリタンはひたすら禁欲的に労働に専念することによって、自分は救われた側にいるという心の安定を得ようとした。寸刻を惜しんで少しでも多くの仕事をし、その結果収入が増えると享楽には使わず仕事のために使う。勤勉、節約、投資のサイクルが資本主義を誕生させたというわけだ。

さて、オランダ、イギリスを染めたカルヴァンの精神は、海を越えてアメリカを創り出した。ツヴァイクはこう書いている。

国民を徹底的に組織することは、ある国家の外側に向かう軍事的な打撃力をたかめることになる。まずオランダのため、ついではイギリスのために新大陸をつぎつぎと奪取し、それを植民地化していったあの偉大で剛健かつ強靱、困苦欠乏に堪える航海者や植民者の種族は、主としてピューリタンの出身であった。この同じ精神的系譜がまた、アメリカ人たちの性格を独創的に決定することともなった。

世界で一番豊かで強い国の起源もカルヴァンにたどりつく。ジュネーブの峻厳な宗教支配に鍛えられた精神が400年後に世界の覇者を生み出したのだ。資本主義もアメリカも、元をたどれば、宗教警察国家ジュネーブに行き着くとすると、タリバン顔負けの窮屈な宗教独裁が、現代世界のバックボーンを作り上げたといっても大げさではない。

しかし、何とも奇妙ではないか。あれほど残忍なやりかたで自由を奪ったカルヴィニズムの国から、最良の自由と民主主義が生まれたのだ。カルヴィニズムが最初に伝播したオランダ、クロムウェルのイギリス、それにアメリカ。人類に新時代を告げる合衆国の独立宣言は清教徒精神のなかから生まれ、それがフランスの人権宣言に決定的影響を与える。(日本のプロテスタント教会はアメリカ経由のカルヴァン派が多く、組織は大変民主的だ。)「神の敵」とされたボルテールがジュネーブに亡命し、デカルトとスピノザは、オランダでようやく安心して自由な思索にふけることができた。不寛容の思想が一番強くしみこんでいるはずの国が、奇妙なことに寛容の最強の砦となったのである。

ツヴァイクはこの歴史のアイロニーに希望を托す。ナチス支配のオーストリアを逃れたユダヤ人ツヴァイクは、1936年、カルヴァンにヒトラーを重ねてこの本『権力とたたかう良心』を書いたのである。

独裁者というのは、人類の大きな計画の中でいうと、ほんの短期間の矯正者であるにすぎない。生命のリズムを反動的に抑えようとする者は、実は短期間の反動のあと、かえってそれまでよりはるかに精力的に生命のリズムを脈打たせ結果となるだけである。

ツヴァイクが予言したとおり、戦後のドイツは最も倫理性の高い民主主義に生まれ変わるが、ツヴァイク自身はそれを見ることなく、1942年に自殺する。

さて、この本の主人公はカルヴァンではなく、カルヴァンが最もおそれた人文主義者カステリオンである。宗教の真理は、人間には究めがたい神秘であることをカステリオンはわきまえており、自分と違う解釈を異端として弾劾すべきではないと寛容を説いた。

わたしたちが自分の心を抑制したときにはじめて、わたしたちはみんなと平和のうちに生活することができるのであり、たとえわたしたちがおたがいに意見を異にすることがよくあるにしても、愛と平和の絆があるかぎりはすくなくともおたがいに理解しあい是認しあって、やがて信仰の統一に達することもできるだろうと思われる。

強権支配にとって怖いのは強い敵の存在ではない。もし、カステリオンがカルヴァン神学の論敵だったのなら、カルヴァンにとって、かえって好都合だったろうが、寛容を説く平和主義は、権威の正統性を土台からくつがえしかねない。ちょうど、戦争の最中、味方のなかの平和主義者が、最も戦闘的な敵よりずっと危険なのと同じだ。

カルヴァンはカステリオンを執拗に追い詰め、孤立無援の闘いのすえ、カステリオンは疲れ果て、死んでいった。ロマン・ロランとともに平和のために闘ったツヴァイクは、平和主義者の危険と孤独をカステリオンのなかに見たのだろう。

アフガニスタンには270人以上の女性裁判官がいた。彼女たちは、夫の暴力に傷ついた女性を救い、女性の人権を守るために働いてきたが、タリバンが政権を取ったため、職を失い、生命の危険にさらされている。

ツヴァイクにならってこう考えようではないか――

独裁者は短期間の矯正者にすぎない

将来アフガニスタンに寛容がよみがえったとき、自由と人間の尊厳のために闘い、犠牲となっていった女性たちの功績が正しく理解されるだろう。いったん葬り去られたカステリオンだが、死後30年もするとその著作が掘り起こされ、熱狂的に読まれたように。

(2021/11/15)