評論|西村朗 考・覚書(15) ヘテロフォニー(Ⅱ)|丘山万里子

西村朗 考・覚書(15) ヘテロフォニー(Ⅱ)『雅歌Ⅰ〜Ⅳ』(1987~88)

Notes on Akira Nishimura (15) HETEROPHONY Ⅱ

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

『雅歌Ⅰ〜Ⅳ』は1987~88年に書かれた連作である。西欧が自分にとってエキゾティシズムであるなら、自分はどこに立つか。日本、韓国の雅楽、インドネシアのガムランやケチャ、インド音楽など多様なアジアに触れる中で、東洋志向は明確であるもののそれを言語化できない。「掲げるべき“言葉”(用語)が見つからなかった」1。『ケチャ』(1979)でのリズムホケット、『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』(1978~87)という始点に立ち戻るまでのほぼ10年近くは、模索の時期であった。「ヘテロフォニー」という言葉が明確に立ち昇ってきたのは、85年秋、非常勤講師として藝大に通う道すがら、上野公園の東京都美術館《日本戦後美術の40年展》の看板で見た高松次郎の『扉の影』(1968/彫刻)の写真にハッとときめき、その60年代前衛回顧中心の展示に自分の創作の目がパキッと覚めたと言う*。本人によれば、それは高2の万博体験があってのことだそうで、その前衛・多様・祝祭の混沌に感じ取った世界観が一気に可視化された、と言えようか。

『雅歌Ⅰ〜Ⅳ』は1987~88年に書かれた連作である。西欧が自分にとってエキゾティシズムであるなら、自分はどこに立つか。日本、韓国の雅楽、インドネシアのガムランやケチャ、インド音楽など多様なアジアに触れる中で、東洋志向は明確であるもののそれを言語化できない。「掲げるべき“言葉”(用語)が見つからなかった」1。『ケチャ』(1979)でのリズムホケット、『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』(1978~87)という始点に立ち戻るまでのほぼ10年近くは、模索の時期であった。「ヘテロフォニー」という言葉が明確に立ち昇ってきたのは、85年秋、非常勤講師として藝大に通う道すがら、上野公園の東京都美術館《日本戦後美術の40年展》の看板で見た高松次郎の『扉の影』(1968/彫刻)の写真にハッとときめき、その60年代前衛回顧中心の展示に自分の創作の目がパキッと覚めたと言う*。本人によれば、それは高2の万博体験があってのことだそうで、その前衛・多様・祝祭の混沌に感じ取った世界観が一気に可視化された、と言えようか。

ちなみに、迷える西村を手招きした高松の『扉の影』(オブジェ)は「影」ばかりを描いたシリーズの一つ。赤瀬川原平、中西夏之と1963年に結成したユニット「ハイレッド・センター」で「反芸術」的パフォーマンスを実践、話題となった1960~70年代のスーパースター的アーティストである 2。 会場に蒸せ返る尖鋭な前衛性は確かに70年万博を彷彿させるものであったろう。

さて、作品だが。

まず注目したいのは、編成の異なりだ。西村はそれぞれ特徴的なスタイルを持つと述べている 3。

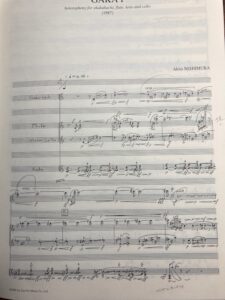

Ⅰ:尺八、フルート、箏とチェロのためのヘテロフォニー(1987)

旋律的ヘテロフォニー

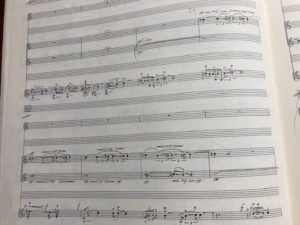

Ⅱ:ソプラノ、フルート、クラリネット、ヴァイオリンと2台のピアノのためのヘテロフォニー(1987)

ユニゾンに近い形で擦れ合う線と線のヘテロフォニー

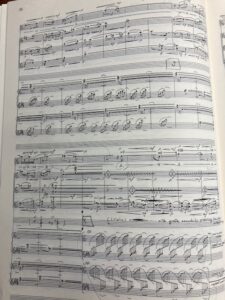

Ⅲ:ヴァイオリンと2台のピアノのためのヘテロフォニー(1987)

音列主題を用いてのヘテロフォニー

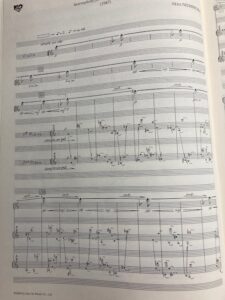

Ⅳ:ヴァイオリンとチェロのためのヘテロフォニー(1988)

ドローンを母体としてのヘテロフォニー

通して一聴すれば、各楽器の選択を含め、それぞれに何を探ろうとしたかが明らかだ。

『Ⅰ』

尺八と箏にフルート、チェロを絡ませた。箏については二十絃箏の吉村七重との出会いから生まれた『タクシーム』(独奏二十絃箏のための/1982)が既にあるが、この楽器から受けた衝撃は大きかった。一方、尺八は三橋貴風の委嘱で『紅蓮Ⅰ』(尺八と箏のための二十協奏曲/1984)があり、箏は沢井忠夫での初演。

この時期、西村はとりわけ箏に集中して作品を書いている。『時の虹彩』(箏群のためのヘテロフォニー/1987)ののち、1988年には『七重』(独奏二十絃箏のための)、『十七絃の書』(独奏十七絃箏のための)、『彩歌』(箏独奏のための)、『炎の幻声』(独奏二十絃箏と弦楽合奏のための協奏曲)と4作が一気に書かれた。その後も箏との付き合いは続く。

一方、尺八はやはり三橋による委嘱『火輪』(1989)、90年代に入って『赤光』(尺八と二十絃箏/1992)、『時の陽炎』(尺八、箏群と打楽器のための/1997)、『耿』(尺八独奏のための/2000)となっている(2014作品目録記載まで)。

西村の邦楽器作品は1989年『アワの歌』(18声と16の邦楽器のためのシアターピース)以降、多様な展開を見せるが、その領域については改めてまとめることとし、このヘテロフォニー連作の『Ⅰ』はその嚆矢、そこに吉村と三橋という奏者がいたことを記憶しておきたい。

冒頭、全楽器dから開始だが、箏d,eトリル、flトレモロ、vcオクターブ上dへ上行ポルタメント、尺八も同様形で順次入り、共に宙(そら)への浮上。前項で触れた母胎音響Gとその従者としてのDを改めて想起、この楽曲の中心音と聴く。箏のジャラジャラン(上行アルペッジョ&グリッサンド)とflの下行ヒュイ!をアクセントに、尺八c~(ムライキとの指示)がうねうね。その尺八、a~d(マワシ)、d~f(ムライキ)gliss. とかなりの牽引力。作品全般に尺八、fl、vcラインの交錯に箏が強い表情を彫り込むスタイルだが、とどのつまりは邦楽器の質量が音楽の本筋を決めており、やはりそれぞれの楽器のエトスの相違を感じざるをえない。筆者は思わず、漢字「音」はそのたった一語に多様な意味を含むが、例えば「sound」の「s」はそれだけでは何も意味しない、「一音成仏」の常套句を持ち出すまでもなく、そういうことか、とか、まさに「一即多・多即一」であるな、とか納得しそうになり、これは安易に過ぎる、と反省するわけだ。

32小節からの箏ソロf⬈ gliss.(sff)、濃やかな調べを8小節、そこにvcがnon vibr.でc (pp) 、flがdes で絡んで行く。ここら、『祇園双紙』(無伴奏女声合唱/吉井勇句/1995)第1曲《祇園》「かにかくに祇園はこいし寝(ぬ)るときも枕の下を水のながるる」を思い出し、スコアを見てみたらaltから順次dg~ab~cdと入り、sop,dで「かにかくに」と入る。『祇園双紙』は『Ⅰ』の8年後だが、筆者はすでに聴いていたから情景が浮かんだのだろう。「こひし心」がflなら、「ながるる水」を箏、の風情である。尺八でない分、大正ロマン的な趣が。vcも随行蛇行、flが消えたのち尺八が入り、箏が消え、vcとの2声が残り静寂へ。

52小節からは華やかかつ野性味(邦楽器の雑味を生かした)横溢の絡みあり投擲あり(グリッサンド、特にflの高音投げとか)と異種格闘技的ヘテロフォニーが開陳される。が、ついつい尺八に耳が行き、スコアのムライキ、カラカラ、追分、コロコロなどの指示に目が行ってしまう。で、ここぞというところに箏が入るとハッシと型が決まるのだ。87〜92小節、4声揃ってのユニゾンに近いトレモロc(尺八はコロコロ、追分との指示、箏はgだが)はそれゆえ一瞬やや不穏に聴き手の胸を波立たせる。

一息のち96小節から尺八とflの掛け合いが12小節。ここは同じ管楽器での二重奏としてインパクト大。108小節から最後の四重奏に突入、各楽器トレモロ、グリッサンド、ドローンと大暴れのち、120小節にいきなりvcがアルコで猛然とffでas,g,fisからd~d~dとオクターブトレモロで吠え上げるところがなんといってもvc有終の美、いや、箏が負けずと激しく掻き鳴らす、flも絶叫(「激しい息の吹き込み」の指示のもと)、遥か頭上、高音bを鳴らし続けていた尺八とともに、4者彼方へと吸い込まれるのであった。

やはり一音成仏だの(いわゆる、だ)で済ませる世界ではない....。

西村の解説はこうだ(以下、すべてスコア記載から)4。

これは旋律的なヘテロフォニー。隠れた中心的旋律線から派生した4つの類似旋律線が絡み合う、それら旋律線は多くのメリスマ的装飾を伴い、楽器それぞれの特性を強く反映している。楽器の組み合わせにおいてもヘテロ性(異質性)の協調を意識し、和洋の混成で二組の対を成さしめている。すなわち和洋の管、尺八とフルート、弦は箏とチェロ。管と弦で同族の対を成す楽器はそれぞれに共通する音域を持っているが、楽器としての響きの質感、語感そして美学は著しく異なっている。特異な楽器編成による四重奏。

筆者の耳では違うような同じような、の領域と、全き異質の決然たる自己主張が同立しつつ、独特の音響空間が現出していた、と思える。つまりflを尺八である「かのように」(これは森鴎外『かのように』からの連想で、文明論だ)聴き、が、尺八が姿を現すと「あ、全然違う」と思い、vcのグリッサンドがfl、尺八と重なると不明域にぼやけ、箏はかなり全面異質性を保つゆえ、弦デュオは避けられており(箏の存在感にvcは影が薄く、ゆえ有終の美を用意したと)、といった前景後景の重なり具合、せり出し具合、間合いの按配が、独自の四重奏空間を生んでいる、ということ。

ただ、アルディッティの四重奏群も基本は同一線上であるな、とも思った次第。

この1曲だけで文明小論が書けようが、先を急ごう。

『Ⅱ』

一聴、西村ワールド満載の曲。編成からして全部詰め込みました、的仕上がりである。

以降は西村解説を先に。

ユニゾンに近い形で擦れ合う線と線のヘテロフォニー。波形の異なる音、ここでは声、フルート、クラリネット、ヴァイオリンと、倍音を含むピアノ(トリル)の音線が微妙なずれを伴ったユニゾン(モワレや滲みのある)を奏する。音色、すなわち発音原理と倍音の強調成分の異なる声や楽器に、持続音高の近似性という共通項を与えて生じさせしめる音質のヘテロフォニーを意図した。ここでは音高の微差による異化現象的でヘテロフォニックな唸りも生じる。加えて、感覚的な響きの遠近法的交差感も導きたいと思った。この曲のヘテロフォニック・スタイルはこの後、オーケストラ曲の作曲で様々に展開させることになった。なお、曲中でソプラノが歌うA-U-Mはヒンドゥー教の三大神を表すマントラである。

sop、fl、cl、vnを「声」とすれば2台pfは「音」と考えられようか。だが、ここで最も生々しく妖しく身をくねらせるのはsopで他の楽器はその周辺の蠢きというか、発光の帯として機能しているように思われる。

2台pfがsempre con ped.でdes,esを、clがesを鳴らす、そこに順次flのes,vnのes、sopのesヴォカリーズA-U-Mと重なるユニゾン(いずれもpp)、導入は静謐だ。4小節目でvn、clが微細ポルタメント、ついでflも。6小節目でvnがdes~fにさらにf~d~esとわずかに表情が動き緊張が高まるがそのまま静寂へ回帰消失。[A](以下、この指示記号に沿って記述する)でpfのアルペッジョがちらっと淡く舞い、再び似たような音景へ。pfのトレモロが美しい。寺院の軒の風鐸が揺れるようだ。[B]からsopが徐々に本性を露わにしてゆくのだが、あくまで徐々にであって、そのなまめかしさはいわく言いがたい。それを誘引するのはpfの動きで、それにつれsopの音程はg([C])ほぼオクターブ下のas([E])などと定点を変えつつうねってゆくのだ。[F]以降、アルペッジョの多様な音型でのさざ波、重音トレモロ、波形の重なりが高揚と鎮静を繰り返し、他の楽器はこれとともに収縮膨張。[H]は低音fを基音とするがA-U-M-A—– U-M—-Aと切迫し、[J][K][L]が一つの頂点となる。

この部分でのsopの音高はbにまで至り、楽曲中最も高音。途中の5度音程やオクターブに近いポルタメント効果が一層これを強調、ともに沸き立つfl、clのtwo different multiphonic sound(との指示)など、まさに西村節全開である。であるが、筆者はfから徐々に上行してゆく[H]部分の特別な美しさ、神秘の扉へといざなわれるような一種の聖性(これが大事)に惹かれ、いやましてゆく昂りにはいささか引いてしまうことを告白しておく。同音連打からの[M]は、sopも最低音hを定点とし、[N]から俄然pfがこちらも低音を梵鐘のごとく響かせ始める。この落差、巧い。そうして、コーダ[Q]、冒頭の静寂を回想し、搔き消えるのである。

倍音、唸り、モワレ、滲み、などなど西村の意図はいたるところに見て取れようが、技法にこだわるより音楽そのもの(好き嫌いは別として)を味わう作品ではないか。

さて、聖性と述べたが、それをマントラ力と感じるかどうかは聴き手次第だろう。この[H]部分のみ、pfの重音連打によるハーモニーの帯が生まれ、それがどこか聖なる光を呼ぶのでは、と思う。

同時にユニゾン・倍音の派生系で押し通す、それが読経と同質であることも。ユニゾン・倍音とマントラ・読経については次回、改めて触れたい。

『Ⅲ』

これは音列主題を用いてのシステマティックな操作によって作曲したもの(「音列変化表」添付)。私の作曲においてこのような音列システムを用いた例は他にはほとんど無い。一つの無機的な主題の異なる変形が重なって生じる「ずれ」によるヘテロフォニーを意図しているが、もはや耳に感じるヘテロフォニーでは無い。概念の敷衍があるばかり。この無機的・概念的なヘテロフォニーは、すでに技法としての「生命力」を失っているように思える。しかしこの時点ではここまでやっておきたかった。自分らしくない曲であるゆえにか、不思議な愛着をおぼえる小品。

音列を用いたのは『弦楽四重奏のためのヘテロフォニー』の75年初稿版だが、それからほぼ10年後となるわけだ。

キイーーとvnソロ高音f、sempre con vibr.から入る。2台pfは20小節目、単音2オクターブにまたがるf,fisのゆったり清澄な響き、以降、音列に沿って小さな飛び石のように音を散りばめてゆく。幻想的だ。音列の変形の重なりやズレを聴き取る好奇心より、流れに任せてたゆたうのが一番、が筆者の聴取。クリスタルなpfの響きを縫うvnの絹糸の輝きが透明で美しい佳品であり、西村のじっとりした「掌」を離れ、音たちはただ無相の宙を舞う。そこがいい。

この『Ⅲ』は、特に評判が悪かったらしく「西村はなんでこんなもの書くんだ。」と言われたそうだ。本人は「でも私はそれでいいと思ったんです。書く理由がしっかりあったら、どう批判されても意外に大丈夫なんだなと思いました。」5

『Ⅳ』

ヴァイオリンとチェロの二重奏曲。両楽器のDと Aを不変の完全四度ドローンと定め、その固定持続ドローンを母体として生じるヘテロフォニーの可能性を探ろうとしたもの。ドローンの極近辺にドローンから派生して揺らぐ曲線的な重音の動きを置くことや、ドローンと絡むメリスマ的装飾を伴う旋律線、ボーイング操作による響きの波立ちなどによるヘテロフォニーの試みをへて、後半では、ドローンの開放弦上の特殊なナチュラル・ハーモニックス奏法によって高次倍音層のオーロラ的震えのヘテロフォニーを作り出すことも試みている。

『Ⅳ』は『雅歌』シリーズの最後、88年の作。vcのsul A、vnのsul D(作者記述の大文字音名はそれを反映させる)で弦の音合わせのように開始。30小節からvnのアラブ風の装飾(筆者は乾いたエジプトやトルコでの調べを思い出す)が入り、一気に気分は「飛んでイスタンブール」。103小節からvcがd,a,d,aの上行下行形、ついでvn、ついで一緒に、となり141小節まで似たような調子で最後を(fff !!)で締める。沈黙のち142小節から多少は変化するがa,dは不変であるから、すでにアラブ気分は失せ、ぼーっと聴いていると眠くなる。そうはさせじとd~cとかc~dといったポルタメントでちょっとした揺さぶりがかかる。次の一節は233小節から。こちらも似たようなものだが(詳細は省く)312小節からいきなり(f)で両者がウニャウニャと騒ぎ出す。音だけでは何をしているのか不明なのだが、とにかく5小節騒ぎ立て、これも(fff !!)で終わる。318小節の節はグリッサンドや6連符の細かい動きなどが現れ、特にvcの低音が効いている。やはり(ff < !!)で了。465小節から497小節までは次なる新展開に向けての橋掛かり的なもので、両者d,a harmonics gliss. が印象的。そして498小節からnatural harmonics toneの指示で vcのD, A、vnのG,Dによるオーロラヘテロフォニーとなる。ここではトレモロが多用されており、それがオーロラ的震えらしいが筆者には不明であった。665小節で一旦終止。molt sul pontの指示でa,d,a,dのharm.gliss.が4小節のち、例のウニャウニャがさらに大きな振れ幅で騒ぎ立てること12小節 (f<ff>mf)、683小節からpに向かいハーモニクスの霞から両者d,d,d,d 5オクターブを一気に鳴らし、放り上げて終わる。『Ⅰ』での中心音がdであったことを思い起こさせる。

ドローン(持続音)については、同年88『瞑想のパドマ』(6打楽器のための)で「金属打楽器群でのトレモロ持続音のユニゾンの重なりが響きの倍音オーラを発生させる。そうしたオーラ効果は私の好むところとなり、以降のオーケストラ曲でしばしば用いている。倍音のオーラに“音霊(おとだま)”的なものを感じた。」と語っている6。

この『瞑想のパドマ』の神秘的夢幻性は確かにオーロラ的であり、そのうねりといい発光といい佐藤聰明はこれを聴き、一種のドラッグ・ミュージックと評したそうだが確かに。新興宗教寺院でこれを流せば人々たちまち陶酔境へ、信者獲得間違いない。昨今、観光地の各寺社が夜半のプロジェクション・マッピングとともに流す音楽にぴったりだと筆者は思うのであった。

そのような怪しさ、妖しさが西村音楽にはあることを、ここで指摘しておく。

同時にそれが、ヘテロフォニーというもののもつ一つの本質であることも。

『雅歌』の4作は、西村のヘテロフォニックな生理体質、すなわち我の井戸を引き受け、汲み出し、分析、音楽として表出する作業であったろう。

この室内楽小編成で掴んだ骨組みを、彼の最も得意とするシンフォニックな領域で結実させたのが『2台のピアノと管弦楽のヘテロフォニー』(1987)だ。

次回はこの作品に向き合い、西村のヘテロフォニーとは何か、を考えたい。

註)

1.『作曲家がゆく』p.332

* 西村氏からのメールより

2.「ハイレッド・センター」この名前は高松、赤瀬川、中西のイニシャルから。銀座の街頭や画廊などで日常に懐疑を突きつける多くのイヴェントを実践、「山手線事件」などが知られる。これは巨大なたまご型のオブジェを持った中西が山手線車中で覗きこんだり舐めまわしたり、スーツケースに高松が隠し持った「紐」を駅のホームの柱に巻きつけたり、などのパフォーマンスで周囲の度肝を抜いたもの。

3.『雅歌 Ⅰ~Ⅳ』スコア

4.同上 「作品解説」西村朗

5.『作曲家がゆく』p.319

6.『光の雅歌』p.238

参考資料)

◆書籍

『光の雅歌』 西村朗+沼野雄司 春秋社 2005

『作曲家がゆく〜西村朗対話集』 池辺晋一郎、三輪眞弘、佐藤聰明、中川俊郎、近藤譲、三枝成彰、新実徳英、吉松隆、北爪道夫、川島素晴、野平一郎、細川俊夫、石田一志、高橋アキ/西村朗編 春秋社 2007

◆楽譜

『雅歌Ⅰ~Ⅳ』(CD付き) 全音楽譜出版社 2009 (CD付き)

『祇園双紙』全音楽譜出版社 1995

◆CD

『ケチャ』(『瞑想のパドマ』) 彩色打楽器 西村朗作品集 パーカッショングループ72

カメラータ・トウキョウ 32CM−89 1998