Pick Up (2021/5/15)|遠山慶子pf〜筆舌に尽くせないもの|丘山万里子

遠山慶子pf〜筆舌に尽くせないもの

Pianist Keiko Toyama ~l’ineffable

Text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

遠山慶子pfの訃報に接したのは1週間ほどの関西滞在から戻った後で、すでに近親の方々でのお別れは終わっていた。

遠山慶子pfの訃報に接したのは1週間ほどの関西滞在から戻った後で、すでに近親の方々でのお別れは終わっていた。

遠山慶子(以下、敬称すべて略)は批評家遠山一行夫人で、2009年度毎日芸術賞受賞の折の挨拶に「いつもは(夫の)後ろにいるのですが」と笑みを見せたように、ピアニストとして内外を飛び回るような派手な演奏家ではなかった。

私がその存在を知ったのは批評の師である遠山一行を通してだから、78年日本ショパン協会賞を受賞した頃の彼女の音は、聴いていない。前年受賞者が花房晴美、寺田悦子であったことを思うなら、子育てを終えた40代半ばでの評価という彼女の立ち位置が知れるのではないか。翌79年に出したのがCD『ショパン:夜想曲集 第1集』で、第2集はその17年後。毎日芸術賞は旧友W・ヒンクとのモーツァルト『ヴァイオリン・ソナタ選集』の完結とデュオ・リサイタルによってだが、vol.Ⅰ~Ⅴには18年の歳月がある。

高名な夫の妻として、二人の子供の母として、ピアニストとして、自分のペースを守りながら80歳を超えてなお弾き続けた彼女に私が学んだものは、師、一行と共にはかり知れない。ごく内輪の『遠山一行追悼コンサート』(2019/12/11@ルーテル市ヶ谷)で、塩川悠子vnとのバッハ『ヴァイオリンとピアノのためのソナタ』が、私が聴いた最後の演奏となった。

初めて実演に触れたのはいつのことだったか。

彼女の演奏会についての評は、これまで一度しか書いていない。

遠山夫人としての姿が私に親しかったことも一つの理由だが、演奏に接すればわかる、批評への言語化を不能にする力、極めて強い私の批評衝動を完全停止させる力を、それは持っていた。

たった一度の試みは、2014年ヒンクとのデュオだったと思うが、ほとんどピアノばかりを聴いていた気がする。「触れたとたん、淡雪のように溶け、かつ相手を溶かし、そこに“そうあるべき音”をそのつど創出させる、ただならぬ音。」と書いたが、もうその原稿は手元になく、セピア色の風景が追憶の中に浮かぶばかり。

たった一度の試みは、2014年ヒンクとのデュオだったと思うが、ほとんどピアノばかりを聴いていた気がする。「触れたとたん、淡雪のように溶け、かつ相手を溶かし、そこに“そうあるべき音”をそのつど創出させる、ただならぬ音。」と書いたが、もうその原稿は手元になく、セピア色の風景が追憶の中に浮かぶばかり。

ただならぬ音。唯一無二の音。一音で聴き手を「落とす」音。

師、一行の弔問に伺った折、書斎の机上に置かれていた本、ジャンケレヴィッチ『音楽と筆舌に尽くせないもの』を形見に頂いたが、彼女の音楽こそ「筆舌に尽くせないもの」であり、だから彼は批評家としても終生、幸福であったに違いない。

原稿を妻に見せることもあったようで、「むずかしいこと書いてあってよくわかんない。金釘が並んでるみたいで。」と、いかにも彼女らしい独特の表現に、その場でつい笑ってしまったことを思い出す。

私は CDはほとんど手にしないが、ショパン『夜想曲第4番』を第2集に聴く。

突然の喪失を、埋める手だてが他にない。

やっぱり、ショパンだ、と私は思う。とくに冒頭の、この『4番』。

やっぱり、ショパンだ、と私は思う。とくに冒頭の、この『4番』。

春の宵、河面に舞い降りる桜のひとひらのように、ほのかな優しい色合いで、左の三連符の漣にたゆたう調べ….など言うことの虚しさ….ではあっても。

口調は微妙に揺れるけれど、これ以上でもこれ以下でもあってはならない、ナイーブな弧を描く。人の心をわずか惑わせる装飾音の優雅な一瞥。跳躍して高音Dを鳴らす時の敏感。Con fuoco に入る、その前のsmorzandoの最後、手のひらのE、Bに、そうっと息を吹きかけ空(くう)に放つ。その行方も追わず、躊躇なく飛び込むヘ短調、左の下降の逞しさ、ベーゼンドルファーでこその繊細と重厚を余すところなく響かせる天性のセンスがここに凝縮されていよう。逆巻く音流、豪放、ほどの低音ユニゾンの轟に「sf」とはこういうもの、打つのでなく叩くのでなく押すのでなく、楽器が総毛立ち渾身で立ち上がる、その牽引の手綱と知る。何気なくsotto voceの歌に戻る清明も、過剰を嫌う彼女の息遣いがある。そうして繰り返し遠のいてゆく音像の果て、アルペジオが無心に撒かれる。

師コルトーは彼女のショパンにこう言ったという。(以下『光と風のなかで〜愛と音楽の軌跡』より)

「自分は単純にショパン弾けないけれど、あなたは単純にショパンがでるから、あなたのショパンこそ本物だよって言ってくださった。自分のは屈折して七色のプリズムになって出てくるというのね。あなたのは孤独な音がするから、それはかけがえがないことだよって。」(p.160)

「孤独な音」。背筋の伸びた佇まいに、ときおり驚くようなべらんめえが混じる独特の話術と笑顔でどんな人も取り込んでしまう彼女の深奥に潜む孤独に、ここで言及することはできないが、凍てるショパンを鳴らすにそれは必須のものであったろう。

「ショパンの冷たさはセンチメンタルじゃないから私に合う。」(同上)

一行は『ショパン』(講談社1976 毎日芸術賞受賞)を妻に捧げている。

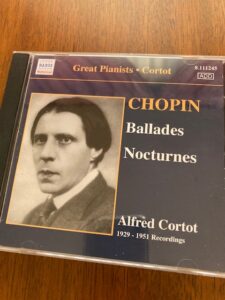

ふと思い立ち、同じ曲をコルトーで聴く(1951録音)。

ふと思い立ち、同じ曲をコルトーで聴く(1951録音)。

なんと、なんと異なる音楽か。ためらうようなその語りのいちいちに胸が締め付けられる。どこかさわさわとした翳りが流れ、絶え間なく音色と表情が変化する(まさに「屈折して七色のプリズムになる」)。Con fuocoへの歩にもわずかの沈黙を置く。低音の底からゆすり上げる中間部での響きは全体がぼうっと滲み、肉厚な膨張と収縮を見せるが輪郭はおぼろに近い。sotto voce からコーダへの流れも一節一節が入念だから、それに耳傾けるうちに終焉が来る。いわばすべてに「我」の刻印があるのだ。

慶子の、遠のいてゆくあの気配は、ない。

似て非なる音楽。

けれども、慶子の中にコルトーは居る、と私は何度もこみ上げるものがあった。

パリに彼女が渡ったのは20歳の時。77歳のコルトーのもとで、3年を過ごす。

「勉強のサジェスチョンとして、こういう曲は意外にみんな速く弾いちゃうけれど、遅く弾いた方がいいよ。それから音楽の流れがストップしちゃうから、音楽を流すためにものすごいスピードで弾けって。アダージオなんかをアレグロで弾かせたり、そういう意外性の勉強を、つまり他人が勉強しているのと全く反対のところに着眼しろということをすごく教わりましたね。どんなことをしたって完璧に出来ることはありえないから、完璧を目指すな。ただし音楽にたいしてすごいインパクトを与えたい時なんかは、わざと横の音をたたけっていう。」(p.151)

「彼はどっかで自分のサインを入れる。サインのないものはいけないと言うの。これは私はひどくヨーロッパ的な思想だと思う。私はアノニム(無記名)でも構わない。ああいうふうなしつっこい大物のそばにいるとそう思っちゃう。」(p.152)

コルトーの音について。

「かけがえのない音って言うか。本当に充実したって言うか、意味のない音は一つもない。そして彼の一番面白いことは、捨てることが上手、取り去ることが上手、あんなにしつっこいのに、始めからこの音はとった方が音楽的効果がある。やすっぽい効果じゃなくてね、作曲家が表現したいと思っているのがこれなんだと読み取る力がものすごくある。だから、ちょっと余計に書かれてるシューベルトなんかは、音をとって隠しちゃう。でも、ほとんどの人は気が付いてないわけよ。私はそばで見ているから。それで、人には聞こえるの。素晴らしい画家が、何か描いてないものを人に見せるようなところを持っているけれど、それと同じ。」(p.155)

それぞれのノクターン『4番』に響くのは、これだ。

コルトーの羨望と了解こそが、彼女を育てた。

その出逢いは、やはり一つの奇跡であったと思う。

1961年、彼女は幼い子連れで(夫とお手伝いさん付き)再びコルトーのもとで学ぼうと渡仏の直前、彼の死を知る。それでも、師亡き後のパリの1年で彼女は国家演奏家資格を取得、63年にパリ・デビューしている。

慶子はトーマス・マンは観念的だからダメ、ドストエフスキーはわからないけど心を動かされる、何が一番自分を揺さぶるかというと、「あっちこっち、あっちこっち、行くからなの。」その「らちのなさ」(対話相手の加賀乙彦の「翻訳」)がいいという。

「生徒にも言うの。なんで全部を見せちゃうのかって。日本人の特徴で、我々は奥ゆかしいんだから全部見せるな。外国人とおんなじにやらなくてよい。いっぱい不思議なものがぼんやりかすんでみえてくれば沢山。ほかの人のファンタジーもそれにのっけてもらって、音楽は聴いている人の側に起こることを足して一つのものを作る。決して自分が全部やってしまったら、何も残さないし、何の関係もなくなってしまう。」(p.146)

〜〜〜〜〜〜〜

こう書いてきて、この数年、自分が言おうとしていること、とりわけ拙稿コラム『音楽の未来って』で書こうとしていることのすべてが、ここにあった、と気づく。

ある意味、遠山慶子という人は、西欧に学びつつ自立し得た真に自由な固有の音楽を持つ稀有なピアニストであったのではないか。

コルトーも一行もそれを知っていたのだ。

喪失でなく。

慶子の「自分でもゆくえ知れず」の、これも唯一無二の演奏は、生でしか決して味わえないものだ。

けれど、新たな学びは、豊かに遺されている。

慶子の録音にも、一行の論考にも。

「いっぱい不思議なものがぼんやりかすんでみえてくる。」

私に見える私の「いっぱい不思議なもの」を、丁寧に言葉にしてゆくことを、私は続けて行こうと思う。

かけがえのない経験とは、繰り返し繰り返し、新たに、その意味を教えるものだ。

その蓄積だけが、人間を本当に形創ってゆくものなのではないか。

慶子とコルトーのショパンは、そう、私に語りかける。

4/27記

<参考図書/CD>

『光と風のなかで〜愛と音楽の軌跡』遠山慶子 聞き手:加賀乙彦 彌生書房1993

『CHOPIN NOCTURNES~vol.2~』遠山慶子 カメラータ・トウキョウ1997

『CHOPIN Ballades Nocturnes』Alfred Cortot |Naxos Historical Great Pianists-Cortot 2007

(2021/5/15)