オーケストラ・ニッポニカ第37回演奏会|戸ノ下達也

オーケストラ・ニッポニカ第37回演奏会 1964年前後・東京オリンピックの時代

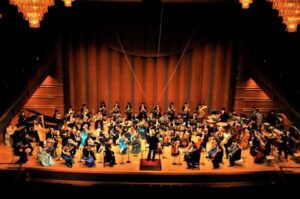

Orchestra Nipponica The 37th Concert

2021年3月21日 紀尾井ホール

2021/3/21 kioi Hall

Reviewed by 戸ノ下達也(Tatsuya Tonoshita)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

野平一郎 cond.

オーケストラ・ニッポニカ orch.

<曲目>

古関裕而:オリンピックマーチ【管弦楽原典版】

入野義朗:交響曲第2番

三善晃:管弦楽のための協奏曲

團伊玖磨:交響曲第4番

オーケストラ・ニッポニカは、邦人作品や近現代の音楽史を彩る作品再演を活動の主軸に据えて、果敢な取組みを継続している。今回の演奏会は、「1964年前後」をキーワードに、古関裕而、入野義朗、三善晃、團伊玖磨が、この時期に委嘱されて発表した作品で構成された。その狙いが、公演チラシに端的に表現されている。

「1964年から半世紀が過ぎた今、経済的価値が何よりも優先され、また共感や共有よりも、価値観の多様化という蛸壺を好む社会と時代の流れの中に私たちは居ます。2021年、オリンピック開催が混迷の様相を呈する中、芸術創造活動に多くの困難が伴うこの時代は、50年後に何を遺すことになるのでしょうか」

この問題提起は、どのような音となって聴く者に迫り来るのか。

まずは古関の「オリンピックマーチ」。この楽曲は吹奏楽版がお馴染みだが、ここでは古関作曲の管弦楽原典版が再演された。古関裕而が東京オリンピック開会式を飾る作品を、フルオーケストラでどのように表現したかったのかを再考させてくれる演奏だ。オーケストラ版の鍵は、チェロだろう。主題旋律を第一ヴァイオリンと共に奏した後に、ベースラインを支える効果は、旋律を重層的に聴かせるものだ。そしてこの弦楽器群の重層性が、吹奏楽版とは異なる楽曲の華麗さを際立たせている。戦時期から戦後へと一貫して人々の生活や意識を見据えて創作活動を継続させた古関が、東京オリンピックというイベントの場で表現したかった音の重なりを改めて考えさせられる、管弦楽原典版の再演だ。今回の演奏会の企画段階で発見された総譜を元にした再演とのことで、まさにニッポニカならではの執念の再演と言える。

入野の「交響曲第2番」は、多様な十二音技法が全5楽章で急・緩・急・緩・急という具合に交互に現れる。この緩急の自在な区分けの中に、様々な音型が散りばめられた作品だ。楽曲全般にわたり、弦楽器の金属を思わせる鋭角的な音や、金管のうごめきが通奏し、音型を手繰り寄せていく。例外は第4楽章で、木管から始まる室内楽的な響きが優雅とさえ思えてしまう印象的な楽章で、ニッポニカはこの緩徐をじっくりと聴かせてくれた。

三善晃の『管弦楽のための協奏曲』は、全3楽章構成で、木管、金管、弦楽の楽器群が協奏する作品だが、筆者には打楽器群の強烈な主張も印象的で、この4群の協奏による管弦楽として聴いた。第1楽章は、終始それぞれの楽器群が激しい跳躍も伴いながら、徹底した主張でぶつかりあう。狂想とでも言い得るような音の炸裂が、それぞれの発展を祈るかのような展開だ。しかし第2楽章では、一転して弦楽の静穏な響きが束の間の安静をもたらすような楽想となる。この弦楽を、ハープやピアノ、チェレスタが包み込むが、管楽器と打楽器は、挑発するような不安を煽る協奏を展開する。そして第3楽章では、再び各楽器群の主張が絶え間なく協奏し続ける。ここでは、打楽器群の音が特に際立つが、ニッポニカの打楽器群は、絶命してしまうのではと思える位に疾走し続け、協奏を煽り続ける。この疾走は圧巻で、三善の時代への警鐘を見事に表現している。

團の『交響曲第4番』は、「音楽的斉美のうちに、如何にして“現代”を捉えるか」(当日のプログラムに再掲された『神奈川県自然保護協会創立記念 交響曲「1965・神奈川」発表演奏会プログラム』所収の團の曲目解説)という作曲者の意図が如実に突き付けられる。第1楽章は、冒頭から喧噪の音だ。金管の刻む激しいリズムがこれでもかという位に、聴く者に鋭利な主張を突きつける。第2楽章は、五音音階が見え隠れしながら展開する。弦楽と木管の、過去と現在を彷徨うような幻想的な音の繋がりが印象的な楽章。第3楽章は、一転してメヌエットの軽快な、遊戯的な雰囲気が漂う楽章だが、その楽章でも、静寂ではなく、饒舌な音楽であることには変わりはない。第4楽章は、作曲者が暮らした神奈川県のわらべうた《ばばぎや》の旋律が登場する。人々の日常に根付いていた伝統と、目まぐるしく変転する1960年代の社会が、圧倒的な音量で錯綜するフィナーレだ。ニッポニカは、激昂するリズムと音量を、いずれの楽器群も減衰することなく保ち続け、全4楽章を凌駕する凄まじい演奏だ。その迫力は、現代がいかに喧噪と声高な時代であるか示唆した團の思いを代弁している。

野平は、実に冷静沈着な指揮だった。作曲家はこのような音を求めていたのではと熟慮の上で、丁寧に細部を見渡した音作りが感じられる。

『オリンピックマーチ』では、明らかに希望や向上という前向きな情感が鮮明だ。一方で、入野、三善、團の作品には、「現代」のテクノロジーへの依存、懐疑、不安、慄きの意識が感じられる。しかし、いずれの作品も、管弦楽という手法で「1964年前後」という高度成長期の社会を投影している。敗戦から20年前後のこの時期の音楽を、東日本大震災から10年を迎え、かつコロナ禍にある2021年に再考し、今後の音楽文化のあり方を問うニッポニカの問題提起は、実に深遠だ。

(2021/4/15)