五線紙のパンセ|舞台を追体験する視点|稲森安太己

舞台を追体験する視点

View point of theatrical experiences

Text & Photos by 稲森安太己(Yasutaki Inamori)

Photo by Jo Schramm

2018年6月、記憶に強く残る出来事があった。オペラ『WIR AUS GLAS』(ヴィア・アウス・グラス、『ガラスの私たち』ほどの意、2016−2018)の上演である。ベルリン・ドイツ・オペラとの恊働でミュンヘン・ビエンナーレにおいて初演されたこの作品は、ビエンナーレ独自の新しいシステムのおかげで、舞台作品初心者の私にとってシアターに取り組む上での貴重な経験を与えてくれた。

2016年から芸術監督に就任した作曲家のマノス・ツァンガリスとダニエル・オットが新たに取り入れたシステムというのはプラットフォーム制度である。彼らが委嘱する作曲家を選定し、作曲家は音楽祭のテーマに沿った内容でシアターにしてみたい題材を考える。その題材に基づき、芸術監督と音楽祭顧問であるドラマトゥルクのマリオン・ヒルテと舞台監督のマルテ・ウーベンアウフとの合議で作曲家に監督や演出家、脚本家や舞台美術作家等、作品の成立に必要と思われる核となるメンバーを紹介する。そのメンバーで内容を練り上げ、音楽祭の他の委嘱チームたちとの会合の場を設ける。その会合では、フェスティバル・テーマについて様々な角度からいろいろな有識者のレクチャーがある。それぞれの委嘱チームのプレゼンテーションもあり、想定される作品について意見を交わしたりする。作曲開始前に仮発表しなければならないこの制度の優れた点は、制作チームと作曲家を引き離さないことにある。作曲家が籠って作品を書き上げ、それを受け取った舞台人たちが作曲家の夢見た世界を実現不可能なもの(予算やスケジュール、難易度等の理由)と一蹴して作曲家を蚊帳の外に追い出し、作曲家が思い描いたのとは違ったものに作り上げて行く悲劇を出来るだけ和やかな方法で回避しようという試みである。舞台作品は通常、リハーサルが始まってしまうと揺るぎない立場のヒエラルキーの元で全体が形作られ、作曲家の立場は低いというより制作ヒエラルキーの外である。ビエンナーレに携わる作曲家の幸運は、作品を作り上げる中で、自分の想像を大きく越える頻度で制作チームのメンバーたちと会い、話し合いの時間を持つことである。私も作品制作の過程で私の本来の願いより少し方向性を変えた方が現実的な場面があったとしても、長い時間をかけて信頼を育んだ仲間の意見を聞く耳が出来ていた。

「私的なこと」という2018年の音楽祭テーマのもと私が表現したい内容は自分が過去に経験した痛恨のカルチャーショックに端を発している。その内容をツァンガリス氏に話すと、氏はまず私に脚本家のゲアヒルト・シュタインブッフを紹介した。彼女は現在ウィーン応用芸術大学の講師を務め著作を教えているが、私のオペラのチームに入った頃はフリーランスの物書きとして、ミッテラーやシュミトカといった作曲家のために脚本を提供しながら、自ら監督を務める劇団で舞台作品を発表していた。舞台芸術に関して私とは比べ物にならない経験を持つ彼女に私は自分が思い描くシアターを細かく伝え、劇場作品として成立する見通しはどうか、面白みがありそうかどうか、彼女の意見を求めた。そしておおよその方向性が見えた段階で、再びツァンガリス氏から打診があり、監督のダーフィト・ヘアマンとベルリン・ドイツ・オペラのドラマトゥルクのドロテア・ハルトマンを紹介された。注目の監督として様々な舞台を成功に導いたヘアマンの推薦で舞台美術のヨー・シュラムとコスチュームのユージン・セオもチームに参入することが決定し、作品の制作が軌道に乗ったのである。

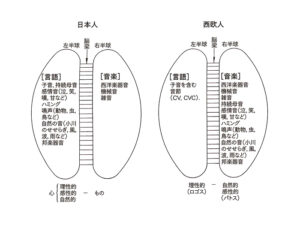

私の個人的な痛恨のカルチャーショックとは何か。以前10代の終わりから20代の初めまでアメリカに住んでいた。そのときスタディールームで経験したことが今も私にとって鮮烈な記憶である。公用のスタディールームで熱いコーヒーを飲みながら英語の勉強をしていたとき、あるタイミングで突然人々の視線が私に注がれていたのである。怪訝な顔をして私を見る目に私は怯え、自分が何かしたのか考えた。分からないので気にしないことにしてもう一度机に向かい勉強を再開すると、またバッと私の方を人が向くことがある。そのとき私は手にコーヒーカップを持っていた。「これが原因かな」と思ってハッとする。コーヒーを文字通りすすっていたのだ。そのノイズに人々は嫌な思いをして私に気付きを促そうとするも、私には自分が出していたノイズが聞こえていなかった。このことが相当ショックで、人は自分の当たり前の所作で人に迷惑をかけていることもあるのだなと分かった。その時のいたたまれない恥ずかしさから、現在ではコーヒーの音に関しては自分の音も他人の音もよく聞こえる。

音楽祭のテーマを聞いたとき、私に真っ先に思い出されたのは上述のエピソードである。オペラに関心を示すようになってから、このことが作品にならないかと思っていた。いわば、個々人の特徴的な生活習慣を観察するような作品。その弊害を作品の中で味わうならば、傷つく人も少なさそうだとも思った。近年ではヌーハラという言葉も生まれたため、日本人が食事の際に出すノイズについては広く知られるようになってきた。しかし他にも人の生活習慣で謎の部分は多い。あるとき私はドイツで男性が小用を足すとき、殆どの人が座っていることを知り衝撃を受けた。食堂のトイレに「座って用を足してください」と張り紙があるのを見たときに気になってリサーチを始めた。たまに日本に帰国したとき友人にも聞いてみたところ、日本でも男子の小用に便座を下げる家庭が増えていると知った。私の知らぬ間に生活様式は変わっていた。それとも私の幼少時から私の家庭だけが変だったのか。このようなテーマを劇場作品にするという目論みは一見ふざけているようで一抹の不安があったが、ゲアヒルトと議論を続けているうちに、以外と奥行きのある真実を描く作品が出来るかもしれないと思うに至った。

出来るだけバラエティに富んだカトラリーの用法を、歯の磨き方を、服を着替える手順を見てみたいが、どのようなキャラクターをどのように場に集めれば可能か。シェアハウスで暮らす5人の男女のプライベートにおける生活のルーティーンを日を追うようにして示すことにした。作曲のきっかけにある原体験は私が自らの行為から出たノイズを認識しなかったこと。様々の生活所作の音楽的アナロジーに失敗しなければ、面白いノイズによる構成が出来そうである。ここでは楽器が重要になってくる。そこで私は器楽奏者も舞台上で歌い手の影のような存在としてキャラクター化することにした。例えば、歯を磨く人物の横にはいつもヴァイオリンの駒の上下に伸びる弦たちを歯に見立て、歌い手と同じ動きで歯を磨く(弦を弾く)ヴァイオリニストがいる、という具合である。

家庭での一日の生活には似たようなことが繰り返されそうだが、そうでもない。例えば週のどこかの日には掃除、複数人が住む空間なのでたまにはケンカ、週末は休みなので揃って食卓を囲むホームパーティーなんかもありそうだと考えると、徐々にドラマが生まれてくる。しかし筋を追うためのドラマではないことが重要で、そこで行われる会話が重要すぎてはならない。実際の作品では独白にシュタインブッフ氏の、自ら考え自分の生を生きるとはどういうことか問いかける強いメッセージが込められているのだが、作品の外堀を進めるための会話が重要ではならないという点は私たちの間で何度も議論された。「おはよう」は生活に必要だが、伝達すべき内容がない。こういった言葉を紡いでハウスが円滑に進むような台本を注文した。また語順や発話のタイミングを少しずらしたり同時にしてしまったりしても成立するような台本を注文した。特に作品の音楽的ハイライトになっている会食のシーンでは通常の私たちの会食と同様に、各人が座っている席の近くの人物たちを中心として数グループで同時に会話をしながら、盛り上がっているグループでは声が高まったりして興味を引く単語が聞こえてきて、それをきっかけに他のグループからそちらの会話に横やりが入ったり、という構成を想定していた。多くの歌い手が同時に別々の歌詞を歌うことを想定した台本が必要だった。意味を聴こうとすると意味ともとれるフレーズを鏤めながら、それを理解する必要があまりない筋の進め方は、言語の壁から私たちを解き放つ。ただし、ルーティーンの中に埋没した無意味な言葉が多用されるため、そこにはリズム構造が生まれる。そのため意味を聞くための言葉としてではなく、音楽の形を作るための響きとして言葉は極めて重要な要素になっている。

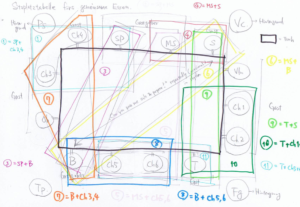

このしち面倒くさい台本を書いてもらうにあたって、私は作品のタイムテーブルと会食シーンの座席表を作ってゲアヒルトに渡した(写真参照)。このスケッチが『WIR AUS GLAS』の作曲作業の中で最も困難な部分であったとも言える。誰がどの部屋に居て、何をして、他にも人がいる場合はどのような会話をしているかを、色分けしたタイムテーブルにして作曲している。後述する合唱と聴衆の座席に関する指示もタイムテーブルに書かれている。会食の座席表では、色分けしたグルーピングにおいて距離の上で会話が成立しやすそうだと踏んで、そのカラーに所属するグループに会話をテーマごとに設定した。ここに絡んでくるワードをポイポイ飛び出させて聴衆の気を引くねらいである。実際の台本では、これらの指示は自由に解釈されて、より自由度の高い、作曲しやすい台本になった。

ここまで解説した日常の所作のカオスのような作品を私が意図をもって「ここの面白さをこのように鑑賞してほしい」と見せることは、そもそも私の関心事ではない。作曲の動機から鑑みても、何かを発見するような経験を提供できないなら、この作品を発表する意味がない。伝統的なオペラの聴衆が持つことを許される客席視点(俯瞰で神のごとく全てを見晴らす視点)は「音楽の善し悪し」や「劇の進行」を認識するのに適しすぎていて本作に適さない。音楽の鳴りや趣味がちょっと良いとか、シアター作品を鑑賞するとき私はそんなことに関心がなくて、もっと生々しい体験をしたい。個々人の些末な関心事、例えば成人しても鼻くそをほじっては床に捨ててたまには食べたりもする男が気持ち悪いと激怒するルームメイトとのやりとり等、ひょっとしたら観客の中にも潜んでいるかもしれない奇妙な生活様式が散らばる舞台上のどこか一点を意識して観てもらうことが好ましい。

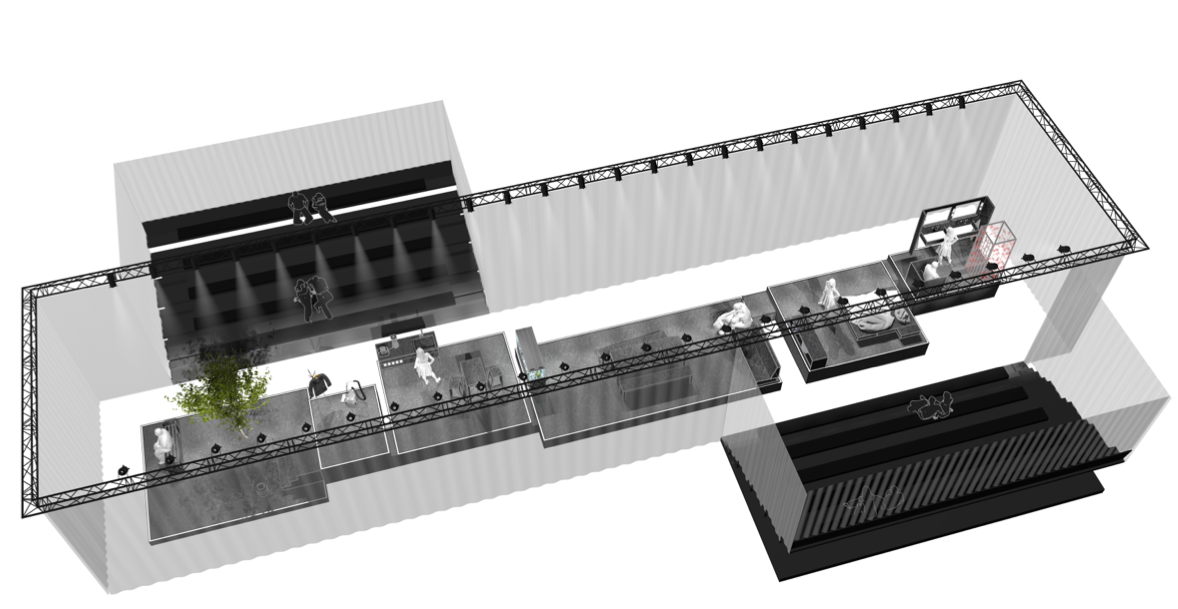

監督、舞台美術、脚本家、ドラマトゥルク、作曲家で長期に渡って何度も舞台美術作家のヨー・シュラム氏が出した案を吟味し続け、最終的にミュンヘンとベルリンの両方に移動可能なものとして、細長の舞台を小舞台(部屋)に区切ったものを両側から客席が覗く舞台が完成した。舞台の全長に比べ客席は幅が短く、脇をカーテンで仕切られているのでどこに座っても舞台全体を一望することは難しい。前方に座れば首を回して見えない場所は無くなるが、やはり一望は出来ない。誰が何をしているのか、全てを観ることの出来ない舞台が完成した。これにより、観覧者は意識的に作品に参加することになる。今目の前に起こっていることが面白いが、見えないところからもっと面白そうな音が聞こえたから振り向くと、もう何かは終わっていて結局見逃す。そんなことが人生のようであり、シアターとしては生々しいのではないかと私は常々思い描いていた。作品の美しい瞬間を見逃してしまいたいという願い。鑑賞者の頭の中で作品は補完されながら完成していく。

この客席は作品の進行に沿って左右に走行する。ただし、舞台左方の客席と舞台右方の客席はそれぞれシンクロせずに違った方向に違ったタイミングで走行するので、舞台のどちら側に座るかでそもそも作品の印象が大分異なる。また会食シーンのような登場人物が一部屋に集まる場面では、両側からよく見えるように移動せず固定してある。音楽の全体は吹き抜けのホールなので聞こえる。会食のシーンでは伴奏としてテレマンのターフェルムジークが異様な編曲で使われていて、複数の曲が同時に鳴ることも多く、座る場所によって前景となる音楽が異なるような仕掛けになっている。合唱は客席に座し、ギリシャ劇のコロスのような役割を担う。観客の視点を代弁し、様々な事象が重なる舞台上でとりわけ目を引く事件(例えば上述の鼻くそ食事件)にリアクションし、他のところを観ていた観客の目を少しだけ恣意的に誘導もしている。

二ヶ月弱の練習期間のうち、私は一ヶ月近く練習を観ることができた。また三週間ほど実際の舞台を組んで、二週間ほどは客席移動の技師も伴ってリハーサルをする幸運に恵まれた。ベルリン・ドイツ・オペラは実験的な初演作品を中心に上演するティッシュレライという小劇場を持っている。この小劇場のおかげでこのような理想的なスケジュールを組むことができた。ゲアヒルトの秀逸な脚本によって、作品はノイズのインスタレーションのようなものではなく、確かにオペラの趣を持ち物語性を獲得した。観客の皆様の頭の中で自らの生活所作に基づく居心地の悪い鏡像と向かい合う個々人の生々しいドラマが生成されただろうか。

(2021/2/15)

———————————————

稲森安太己 (Yasutaki Inamori)

1978年東京生まれ。 東京学芸大学にて作曲を山内雅弘氏に、ケルン音楽大学にて作曲をミヒャエル・バイル、ヨハネス・シェルホルンの両氏に師事。作品は西ドイツ放送交響楽団、ギュルツェニヒ管弦楽団、ブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団、新日本フィルハーモニー管弦楽団等の演奏団体によってドイツ、イタリア、アメリカ、ベルギー、日本ほかの国で演奏されている。2007年日本音楽コンクール第1位、2011年ベルント・アロイス・ツィンマーマン奨学金賞、2019年芥川也寸志サントリー作曲賞ほか。