NHK交響楽団 11月公演 東京芸術劇場|谷口昭弘

NHK交響楽団 11月公演 東京芸術劇場

NHK交響楽団 11月公演 東京芸術劇場

NHK Symphony Orchestra November Concerts at Tokyo Metropolitan Theatre

2020年 11月20日 東京芸術劇場

2020/11/20 Tokyo Metropolitan Theatre

Reviewed by 谷口昭弘 (Akihiro Taniguchi)

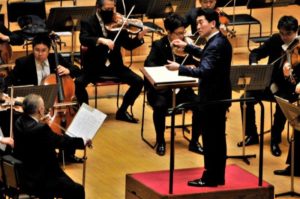

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏> →foreign language

神尾真由子 (ヴァイオリン)

原田慶太楼指揮NHK交響楽団

<曲目>

コリリアーノ:《航海》

バーバー:ヴァイオリン協奏曲 作品14

(ソリスト・アンコール)

エルンスト:シューベルトの《魔王》の主題による大奇想曲 作品26

(休憩)

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95《新世界から》

最近アメリカのあちこちのオーケストラが自主制作のCDを発売しているが、真っ先に発売されるのが、メインをドヴォルザークの《新世界》交響曲にし、アメリカ人作品を1〜2曲加えるというもので、今回のN響の曲目を見た瞬間、そんなアメリカ人が好きそうな曲目が並んでいて、しかも指揮者が日本人であることに感心した。

最初のコリリアーノに関していえば、止めどなく広がる多様な音楽様式を一つの作品に盛り込んでまとめ上げる作曲家というイメージを持っており、それは現在につながるアメリカ作曲界の流れを先取りした存在とも言えるが、今回取り上げられた《航海》は、激しさは胸に仕舞って、穏やかな作風だった。柔らかく仲睦まじい弦楽合奏に浸る10分弱の音楽は、人生の荒波の冒険物語ではなく、悠々としたもの。そういった音楽のあり方に沿って、原田の音楽も不自然な膨らませ方をせず、巧みな転調とアンサンブルの巧みさを活かし、暖かい余韻を残した。

作曲者の没後盛んに演奏されるようになったバーバーのヴァイオリン協奏曲は、やや抑え気味に始まり、オーケストラもソリストの神尾真由子に寄り添うように進めていく。じっくりと噛みしめるように、立ち止まるように。しかし第2主題に入ると、俄然独奏がリードを効かせ、これに応えるかのように木管楽器群の音色も際立ってくる。モノローグ的な展開部を経由した再現部では、さらに表現の幅をぐっと拡大する。神尾の聴衆との駆け引きのうまさに唸ったのはもちろんのこと、この作品の要所をここまでおさえて振れる指揮者もそれほど多くないのではないだろうか、と思案しながら第1楽章を味わった。

第2楽章のヴァイオリンには、甘美さ以上に、まず細やかな陰影があり、熱度がある。その一方、オーケストラの支えという点では、大きな音が出がちな管楽器と神尾の独奏とのデュオが奏でる絶妙なバランスに、両者の実力を聴いた。そして、はっきりと発音されるオーケストラがエネルギッシュに支えるフィナーレは、独奏ヴァイオリンのリズムのしなやかなうねりが緊張感を最後まで保ち、圧巻だった。

なおソリスト・アンコールとして演奏されたエルンストの《魔王》は、オスティナートを規則正しく鳴らすのではなく、シューベルト歌曲で展開される緊迫の対話劇を一挺のヴィオリンで奏でるものであり、神尾の超絶技巧も相まって、すさまじい効果を上げていた。

ドヴォルザークの《新世界》交響曲はバッサバッサと切り込む感覚に凄みがある。エネルギッシュで元気溌剌だ。郷愁漂う第2主題にしても骨太な響き。この曲の第4楽章冒頭が蒸気機関車に例えられるらしいのだが、第1楽章における反復音型も、民族舞曲というよりは機械文明の様相を呈す。ヨーロッパ人が19世紀のアメリカをどう見ていたのかを想起させた。展開部以降もスケールアップした鳴りの良さに釘付けになった。

アタッカで始められた第2楽章はのびのびとした歌の連なりで、硬くならない自然な流れに好感を持った。冒頭の金管を堂々と鳴らすことにより、その他の楽器群の音色も際立ってくる。稲妻轟く第3楽章は、トリオに入ると、嵐の合間の素朴なすこやかさ。原田のタクトにはごまかしがなく明確だ。スケルツォながら勢いで進めている箇所は驚くほどない。弱音やトレモロが美しく、ダウンビートの力強さもある。

第2楽章と同様、第4楽章も前楽章から続いて演奏された。「ザ・摩天楼」といった堂々とした主題提示の後、テンポを速め、センセーショナルな感覚を保つ。ゴリゴリの低音の反復にはモータリゼーションの駆動力さえ感ずる。聴きながら筆者が考えていたのは、19世紀末のニューヨーカーたちが、この曲の初演に、どんなにかインパクトを受けたかということだった。《新世界》交響曲が発表されて以降、ヨーロッパ由来のクラシックの世界にも自国の表現を意識的に盛り込もうとする流れが、アメリカ国内の作曲家たちにも表れた。彼らは先住民族(いわゆる「インディアン」)や黒人の音楽遺産に向き合い、俗に「インディアニスト」と呼ばれた。そんな一群の作曲家たちも、このドヴォルザークの交響曲なしには誕生し得なかっただろう。

《新世界》交響曲がチェコ的なのかアメリカ的なのかという議論には答えが出ないのかもしれないが、少なくとも初演以降今日に至るまで、アメリカ人たちがこの交響曲を「自国もの」として愛好する気持ちは強いはずだし、今回の演奏で想像したのも、そんなアメリカ人たちの喝采だった。また振り返ってみるに、N響からこんなにアメリカのオーケストラを感ずる演奏は、あまりなかったように思う。パワフルさに加え、吹っ切れたような潔さがそこにはあった。同じ指揮者によるアメリカ人作品のみを扱った別公演もあったようだが、都合がつかず聴けなかったのが惜しまれる。ただ、今後の原田慶太楼の活躍には、アメリカ音楽愛好家の一人としても注目していきたい。これは確かなことである。

(2020/12/15)

—————————————

<Performers>

Mayuko Kamio, violin.

NHK Symphony Orchestra; Keitaro Harada, conductor.

<Program>

Corigliano: Voyage.

Barber: Violin Concerto, Op. 14.

<Soloist Encore>

Ernst: Grand Caprice on Schubert’s Der Erlkönig, Op. 26.

(Intermission)

Dvořák: Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95 “From the New World.”