クァルテット・エクセルシオ 第13回札幌定期演奏会|多田圭介

2020年7月1日 札幌コンサートホールKitara

2020/7/1 Sapporo Concert Hall Kitara

Reviewed by 多田圭介(Keisuke Tada)

Photos by 渡辺和/写真提供:エク・プロジェクト

<演奏> →foreign language

ヴァイオリン:西野ゆか

ヴァイオリン:北見春菜

ビオラ:吉田有紀子

チェロ:大友肇

<曲目>

モーツァルト:弦楽四重奏曲第23番ヘ長調「プロシア王第3番」K.590

バルトーク:弦楽四重奏曲第3番Sz85(1927)

ベート-ヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調Op.132

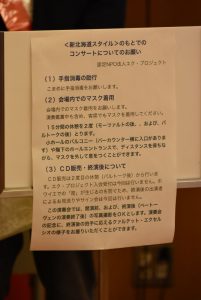

クァルテット・エクセルシオ(以下エクセルシオと略記)の札幌定期を聴いた。本公演は、2月末から感染症対策で公演が中止されていたキタラでは4ヵ月ぶりの演奏会開催であり、エクセルシオとしても3ヶ月ぶりの舞台であったという。会場で講じられた感染症対策の詳細は割愛する。十分な対策が取られていた。厳しい状況のなか開催に漕ぎ着けたすべての関係者に労いの言葉を贈りたい。

クァルテット・エクセルシオ(以下エクセルシオと略記)の札幌定期を聴いた。本公演は、2月末から感染症対策で公演が中止されていたキタラでは4ヵ月ぶりの演奏会開催であり、エクセルシオとしても3ヶ月ぶりの舞台であったという。会場で講じられた感染症対策の詳細は割愛する。十分な対策が取られていた。厳しい状況のなか開催に漕ぎ着けたすべての関係者に労いの言葉を贈りたい。

エクセルシオの演奏の特徴は1st.Vn.中心によく歌わせるところにある。Vcも雄弁ではあるが内声はあくまで伴奏に徹する。昨今は、エマーソンのように4人が対等にがっしり組み合う団体が多い。エクセルシオのようなスタイルは稀少と言える。演出臭もなく、あくまで響きは柔らかく歌重視。モーツァルトのK.590ではそれがプラスとマイナスの両面に表われたように感じられた。

まず印象に残ったのは、第1楽章の第2主題。Vcが2オクターブ駆け上がり優美な主題を歌う。この主題はVcとしては音域が高く2点Aまで使われる。そして、伴奏の上3声が1点音域で音域がVcと逆転する。ここで、過度に表情をつけないエクセルシオの美質が生きる。モーツァルト晩年(といっても30代だが)の、魂が肉体を離れたかのような彼岸的な清澄さが柔らかく響いた。だが、展開部に入ると、内声部でもっとリズムを生かして欲しいと感じた。例えば100小節から。ここの2nd.Vn.のシンコペーションは、ほんの少しリズムの鋭敏さを出すだけ提示部と雰囲気が大きく変わるはずだ。

まず印象に残ったのは、第1楽章の第2主題。Vcが2オクターブ駆け上がり優美な主題を歌う。この主題はVcとしては音域が高く2点Aまで使われる。そして、伴奏の上3声が1点音域で音域がVcと逆転する。ここで、過度に表情をつけないエクセルシオの美質が生きる。モーツァルト晩年(といっても30代だが)の、魂が肉体を離れたかのような彼岸的な清澄さが柔らかく響いた。だが、展開部に入ると、内声部でもっとリズムを生かして欲しいと感じた。例えば100小節から。ここの2nd.Vn.のシンコペーションは、ほんの少しリズムの鋭敏さを出すだけ提示部と雰囲気が大きく変わるはずだ。

同様な観点で言えば、終楽章の163小節のVaのフォルテ、179小節の減3和音、そして終結部で1st.Vn.に絡みつくような愛らしい2nd.Vn.の対旋律(298小節~)。こうした箇所は、もっと楽譜から意味を抉りだすような音楽を期待したくなった。優美できれいではあるのだが、ずっと同じ音楽が続くように聴こえてしまい、作品の構成も犠牲になっているように感じられた。あるいは、物語的に整理されていないところを意図的に残す(演出過多を避ける)ことで自然に聴き手の耳に届くことを重視しているのだろうか。前述の減3和音などは、例えばクイケンQなどは翳りの濃い響きを引き出している。

次に第2楽章アンダンテ。この楽章は作曲者の死後すぐに出版された初版ではアレグレットが指示されている(ベーレンライターなどにそのガイドがある)。エクセルシオの演奏はアレグレットでリズミカル。Vcのリズムが優しく語りかけてきた。アルヴァンベルクQなどはかなり遅いテンポでレガート中心だが、アレグレットだとリフレッシュされる感がある。第3楽章は、主題のアッポジャトゥーラが、16分の音価。ここもベーレンライターなどでは16分とのガイドがあるのでそれに従ったのだろう。個人的には、ここの装飾はただ16分で弾くだけではなく、もっと媚びるような表情でカプリッチョ風の音楽を堪能させてほしくなる。ただ終楽章では、たんに歌ありきではなく、短調になる77小節での不安が過るような雰囲気の変化、そして涙を振り払って進むような表情も聴こえた。

換気のため15分の休憩を挟み、2曲目はバルトークの弦楽四重奏曲第3番。この時期のバルトークに目立つ、抽象的な新音楽的側面が強い作品。だがエクセルシオは、ここでもよく歌い柔らかさを感じさせる。まず冒頭の1st.Vn.の主題。茫漠と漂うように鳴らされることが多いが1st.Vnの西野は不安を訴えるように歌う。感傷的なほどだった。かつての東京クヮルテットの原田幸一郎を思い出した。ただ、6小節目から完全4度上がる(ハンガリー民謡のカデンツが認められる)動機でも歌い方が同じで、ここは変化が欲しくなった。第2部はこの日の白眉。第2番の四重奏曲から引き継いだ生命感が躍動する。だが1st.Vn.の主題にはやはり単調さを感じてしまう。歌い方が同じに聴こえる。とはいえ、2つめの主題が鳴り始めると、「歌う」のではなく、身体で「踊る」ようなリズムの躍動が聴こえてくる。ここは心が躍るのを感じた。フガートに入ってからは、そこに柔らかさが加わるのがエクセルシオらしい。練習番号49から疾走を始める前の小さなアゴーギグはこの日の最も素晴らしい瞬間だった。小石につんのめるように前進するエネルギーが蓄えられる。そして上3声で第2主題が疾走を始めたときの紅潮した音楽には場内のすべての聴衆が身震いを感じたことだろう。もう一つ気づいたことはテンポの厳格さだ。続く第1部の要約的反復を聴いていて気づいた。この日のバルトークの演奏は、細かく指示された指定テンポのほぼ全てに忠実だったはずだ。緻密に練習を重ねたのだろう。終結のcresc.には、もう少し迫力が欲しかったが、これはエクセルシオの個性からしてないものねだりかもしれない。

換気のため15分の休憩を挟み、2曲目はバルトークの弦楽四重奏曲第3番。この時期のバルトークに目立つ、抽象的な新音楽的側面が強い作品。だがエクセルシオは、ここでもよく歌い柔らかさを感じさせる。まず冒頭の1st.Vn.の主題。茫漠と漂うように鳴らされることが多いが1st.Vnの西野は不安を訴えるように歌う。感傷的なほどだった。かつての東京クヮルテットの原田幸一郎を思い出した。ただ、6小節目から完全4度上がる(ハンガリー民謡のカデンツが認められる)動機でも歌い方が同じで、ここは変化が欲しくなった。第2部はこの日の白眉。第2番の四重奏曲から引き継いだ生命感が躍動する。だが1st.Vn.の主題にはやはり単調さを感じてしまう。歌い方が同じに聴こえる。とはいえ、2つめの主題が鳴り始めると、「歌う」のではなく、身体で「踊る」ようなリズムの躍動が聴こえてくる。ここは心が躍るのを感じた。フガートに入ってからは、そこに柔らかさが加わるのがエクセルシオらしい。練習番号49から疾走を始める前の小さなアゴーギグはこの日の最も素晴らしい瞬間だった。小石につんのめるように前進するエネルギーが蓄えられる。そして上3声で第2主題が疾走を始めたときの紅潮した音楽には場内のすべての聴衆が身震いを感じたことだろう。もう一つ気づいたことはテンポの厳格さだ。続く第1部の要約的反復を聴いていて気づいた。この日のバルトークの演奏は、細かく指示された指定テンポのほぼ全てに忠実だったはずだ。緻密に練習を重ねたのだろう。終結のcresc.には、もう少し迫力が欲しかったが、これはエクセルシオの個性からしてないものねだりかもしれない。

バルトークの演奏が終わると再度換気のため15分の休憩。休憩後はベートーヴェンの弦楽四重奏曲第15番。皆忘れかけているが今年はベートーヴェンイヤー。そのためのプログラムであるという。どっしりと腰を落ち着けた演奏だった。もちろん遅いか速いかそれ自体は相対的な指標でしかない。だが、この日のベートーヴェンには、テンポについてまず疑問を感じた箇所が多かった。というのも、ある部分を遅くすることで前後の相関関係が壊れるのはやはり問題があるからだ。

まず冒頭。Assai sostenutoと指示されてはいるものの、拍子は2/2。ここは完全に4/4に聴こえてしまった。こうなると、次の4/4になるAllegroではただ速くなっただけのように聴こえてしまう。例えば、カルミナQなどは、2/2の2分音符を軽めに弾いており9小節目からガラッと拍節感を変えている。テンポそのものではなく拍子の変化を大事にしたいところではないか。第2楽章も同様。Allegro ma non tantoという指示だが、付点2分=46~48くらいだったのではあるまいか。筆者が知る限り最も遅い。透明で軽やかになる(トリオに相当する)Sからどうするのかと思ったが、やはり60くらいまで加速した。だが、ベートーヴェンはSに速度の指示を書いていない。ベートーヴェンは後期四重奏曲ではテンポの指示をかなり丁寧に書き込んでいる。もし、このようなはっきりと楽想が変わる箇所で加速するなら必ず指示を書いたはずだ。それがないということは、ここはインテンポ。そして、軽やかになるSからが60程度であるということは、主部もそのテンポのはずなのだ。確認したところ、20世紀終盤以降の多くの演奏がここはインテンポだった。ベートーヴェンが、スケルツォともメヌエットとも違う新機軸を打ち出した楽章で解釈が難しいのだが、やはり舞曲風のリズムで感じるべき楽章なのだろう。他にも同様の箇所は多かったが重箱の隅をつつくのはこのくらいにしよう。

まず冒頭。Assai sostenutoと指示されてはいるものの、拍子は2/2。ここは完全に4/4に聴こえてしまった。こうなると、次の4/4になるAllegroではただ速くなっただけのように聴こえてしまう。例えば、カルミナQなどは、2/2の2分音符を軽めに弾いており9小節目からガラッと拍節感を変えている。テンポそのものではなく拍子の変化を大事にしたいところではないか。第2楽章も同様。Allegro ma non tantoという指示だが、付点2分=46~48くらいだったのではあるまいか。筆者が知る限り最も遅い。透明で軽やかになる(トリオに相当する)Sからどうするのかと思ったが、やはり60くらいまで加速した。だが、ベートーヴェンはSに速度の指示を書いていない。ベートーヴェンは後期四重奏曲ではテンポの指示をかなり丁寧に書き込んでいる。もし、このようなはっきりと楽想が変わる箇所で加速するなら必ず指示を書いたはずだ。それがないということは、ここはインテンポ。そして、軽やかになるSからが60程度であるということは、主部もそのテンポのはずなのだ。確認したところ、20世紀終盤以降の多くの演奏がここはインテンポだった。ベートーヴェンが、スケルツォともメヌエットとも違う新機軸を打ち出した楽章で解釈が難しいのだが、やはり舞曲風のリズムで感じるべき楽章なのだろう。他にも同様の箇所は多かったが重箱の隅をつつくのはこのくらいにしよう。

よかった箇所は、第1楽章では第2主題の再現にあたる160小節から。non ligatoの弾むような伴奏に乗った1st.VnとVcのかけあいとユニゾン。ここは背筋が伸びるような格調の高さを感じた。また、第3楽章の冒頭も記憶に残る時間となった。冒頭、コラールに入る前の2小節をやや無造作に弾き、リディア調のコラールに入る2分音符から全員がヴィブラートを排し、4人が透明な響きを重ね合わせたのだ。cresc.がかかるまでノン・ヴィブラートであり、まるでオルガンのように聴こえた。全体的には、歌い方やヴィブラートのかけ方が一本調子になりがちなところが多かったのだが、無私に徹するとこんなに純粋な響きがするのかと聴きいった。ベートーヴェンには、色々と難しいところを感じた(弾きこまれており音は自信のある音だった)のだが、ここは聴きどころだったように感じられた。ここに続く箇所にベートーヴェンは「新しい力を感じつつ」と記している。この作品はベートーヴェンによる「病い癒えたる者の感謝の歌」なのだ。身体に温かい血が巡り始めるような音楽に、4カ月ぶりに音楽が響いた感動を重ね合わせた聴衆が多かったことであろう。

札幌はこのクァルテット・エクセルシオの他にもよい室内楽の演奏会が多い。キタラは定期的に世界的な弦楽四重奏団を招聘しているし、なにより音響とコンセプトの両面で群を抜く六花亭ふきのとうホールは常時最高レベルの室内楽のコンサートを提供している。だが、客席は寂しい。室内楽は、その出自からしてやはり上級者向けなのだ。キタラの大ホールを埋める札響のお客さんに、こうした演奏会にもなんとか足を運んでもらえないかと思案するところである。

札幌はこのクァルテット・エクセルシオの他にもよい室内楽の演奏会が多い。キタラは定期的に世界的な弦楽四重奏団を招聘しているし、なにより音響とコンセプトの両面で群を抜く六花亭ふきのとうホールは常時最高レベルの室内楽のコンサートを提供している。だが、客席は寂しい。室内楽は、その出自からしてやはり上級者向けなのだ。キタラの大ホールを埋める札響のお客さんに、こうした演奏会にもなんとか足を運んでもらえないかと思案するところである。

(2020/7/15)

—————————-

多田圭介( Keisuke Tada)

北海道大学大学院博士後期課程修了。博士(文学)。専門は、哲学・倫理学、音楽評論。評論の分野では、新聞や雑誌等に定期的に音楽評やコラムを寄稿するほか、市民向けのクラシック音楽の講座等も担当している。また、2018年に札幌地区のクラシック音楽&舞台芸術の専門批評誌「さっぽろ劇場ジャーナル」を立ち上げ、執筆と編集の責任者を務めている。現在は藤女子大学講師、ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員、さっぽろ劇場ジャーナル編集長。

—————————-

<Performer>

Quartet Excelsior

Violin: Yuka Nishino

Violin: Haruna Kitami

Viola: Yukiko Yoshida

Violoncello: Hajime Otomo

<Program>

W.A.Mozart: String Quartet No.23 in F Major, K.590, “Prussian No.3”

B.Bartók: String Quartet No.3 Sz85 (1927)

L.v.Beethoven: String Quartet No.15 in A Minor, Op.132