注目の一枚|チャールズ・アイヴズ:ヴァイオリンとピアノのための4つのソナタ|谷口昭弘

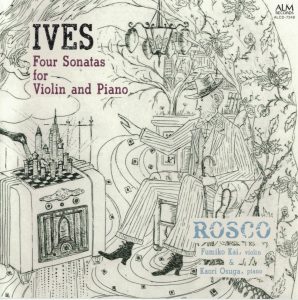

チャールズ・アイヴズ:ヴァイオリンとピアノのための4つのソナタ

チャールズ・アイヴズ:ヴァイオリンとピアノのための4つのソナタ

Charles Ives: Four Sonatas for Violin and Piano

Text by 谷口昭弘 (Akihiro Taniguchi)

レーベル/商品番号:ALM Records ALCD-7248

<演奏>

ROSCO

甲斐史子(ヴァイオリン)、大須賀かおり (ピアノ)

<曲目>

アイヴズ:ヴァイオリン・ソナタ第1番

アイヴズ:ヴァイオリン・ソナタ第2番

アイヴズ:ヴァイオリン・ソナタ第3番

アイヴズ:ヴァイオリン・ソナタ第4番《野外伝道集会の子どもの日》

アメリカのクラシック音楽そのものに対する認知度が高まらない日本において、アイヴズのヴァイオリン・ソナタ4曲(通常はこれでヴァイオリン・ソナタ全曲とみなしてよいだろう)を日本人が演奏し、国内のレーベルがその録音をリリースするのはとても珍しい。その内容も、何となくこれまで感じられていた奇異な日曜作曲家としてのアイヴズというよりも、19世紀後半の音風景・心象風景の中から彼の音楽を真摯に捉え直したと思われる演奏だ。

チャールズ・アイヴズの音楽は、19世紀後半としてはラディカルともいえるほどの「開かれた音楽観」を持ちつつ町の楽隊を指導する父親ジョージに大きな影響を受けている。しかしイエール大学で、ドイツ流の重厚な作曲技法を身につけた教師ホレイショ・パーカーから指導を受け、アイヴズは特に対位法の技術を磨き上げる。そして当時まだまともに書ける人も少なかった交響曲を卒業作品として提出。卒業後は保険業を生業とし、管理職の立場から新しいビジョンを提起し、業界の指針となる保険のバイブルともいえる冊子を著した。一方大学で精巧な作曲技術を学んだアイヴズは、初めは教会のオルガニスト兼聖歌隊の長をつとめ、仕事後と週末に創作に取り組む。やがて1902年に演奏家としての奉仕は辞め、社会人としての仕事とライフワークの作曲に全力を投じることとなる。やがて無理が生じて1917年に心臓発作を起こし、作曲活動を縮小。晩年は自分の創作遺産を使った曲作りをしたり、自費出版による作品発表に重点を置きながら、自らの音楽家人生を過ごした。

ヴァイオリン・ソナタはイエール大学を卒業してからすぐに構想を持ち始めたが、実際の完成に至るのは、創作活動に最も油が乗っていた1902年から1917年の間である。そんなヴァイオリン・ソナタの土台にあるのが1870年代から1890年代にキリスト教の野外伝道集会でアイヴズ少年が聴いた賛美歌や民衆の愛唱歌、そして自然の環境に鳴り響いていた様々な音だった。

4曲のソナタとも3つの楽章から構成されており、随所にさまざまな歌が引用され、最終楽章には、必ず賛美歌が何らかの形で幻想的に展開されている。そんなアイヴズが依って立つ音風景が1890年代までというのはとても重要であろう。なぜなら、1900年以降になれば、工場からの騒音が自然音を凌駕する脅威となったことだけでなく、音楽の享受のあり方を根本から変える複製メディア、すなわちレコードであり、ラジオであり、映画が出現したからだ。アイヴズが音符に留めていたのは、メディアで画一化されていく以前の音楽のあり方であり、その場にいなければ聴けない、生きた人間の活動としての音楽なのだ。

CDのライナーノーツに米山高生氏が指摘している内容とリンクしているところがあるのだが、 ROSCOの演奏は、人々の日々の生活をいきいきと表現するアイヴズの音楽を歴史的文脈で捉え、作曲者を「保守的」な存在と考える側面が強い。そしてそれは本国アメリカでのアイヴズ研究の動向ともリンクしている。

生前のアイヴズに取材してヘンリー・カウエルが彼の伝記+作品論を書いた頃、アイヴズが、対ヨーロッパ的に見て、前衛とされた作曲技法–例えば複調だったり微分音だったり、トーン・クラスターだったり空間音楽だったり–を先取りしていたことがクローズアップされた。それは伝記を書いたカウエル自身がウルトラモダニズムの作曲家であったこともあろう。

しかし、1970年代後半頃からアイヴズをアメリカ史の流れの中で捉える動きがアメリカ研究の中で始まり、さらには音楽の理解に文化史の視点をより濃厚に反映させた「新しい音楽学」が、そういった視点を、1980年代以降、より包摂的に受け止めるようになった。

ROSCOの演奏にも、アイヴズの先鋭性よりも、彼が生きたアメリカの姿を反映したという感覚が強い。それは例えばフォスターにもつながるような懐かしさ、暖かさ。時折聴かれる不協和な音は確かに風変わりではあるけれど、それはアイヴズ自身の複雑な哲学や音楽観を反映したものであるし、19世紀から20世紀の転換期における、失われつつあった人と音楽との関係への追憶でもあるのだろう。何かしら突出した存在として伝統と対峙させられることもなく、全体はシームレスな音楽の「個」として存在している。

その一方で、甲斐史子と大須賀かおりの演奏が単なるロマン主義かというと、そうでもない。例えば一番親しまれているソナタ第4番の第2楽章では、子どもの賛美歌として有名な<主われを愛す>が枯れた歌のように奏でられている。ノスタルジックではあるけれど、感情に溺れてはいない。バーンダンスに興じる人々を描く第2ソナタの第2楽章<納屋の中で>にしても、ダンス・チューンのメドレーかと思えば、それを心の中で振り返っている素振りがある。一人の人物を通して奏でられる複眼的音楽が同時に、多元的に進む様が見事に、音となって立ち上がっている。

眼前の音風景と、それに対する心の揺らぎを敏感に、立体的に音符に書き入れたアイヴズの世界を、すんなりと耳に入る形でディスクに残した稀有なこの1枚は、日本におけるアイヴズ受容の幸せな瞬間を表している。

(2020/3/15)