人間を置き去りにしようとしている演劇へ|チコーニャ・クリスチアン

人間を置き去りにしようとしている演劇へ

Verso un teatro che abbandona l’essere umano

Text by チコーニャ・クリスチアン(Cristian Cicogna)

Photos by 『消しゴム山』守屋友樹(Yuki Moriya)

『蛸入道 忘却ノ儀』井上嘉和(Yoshikazu Inoue)

写真提供/KYOTO EXPERIMENT 2019

◆ 消しゴム山 →foreign language

2019年10月5日 ロームシアター京都

2019/10/5 ROHM Theatre Kyoto

作・演出:岡田利規

セノグラフィー:金氏徹平

<出演>

青柳いづみ、安藤真理、板橋優里、原田拓哉、矢澤誠、吉田庸、米川幸リオン

<スタッフ>

衣裳:藤谷香子(FAIFAI)

照明:髙田政義(RYU)

音響:中原楽(ルフトツーク)

映像:山田晋平

技術監督:鈴木康郎

舞台監督:湯山千景

演出助手:和田ながら

プロデューサー:黄木多美子(precog)

アソシエイト・プロデューサー:田中みゆき

◆ 蛸入道 忘却ノ儀

2019年10月13日 ロームシアター京都

2019/10/13 ROHM Theatre Kyoto

作・演出:タニノクロウ

<出演>

木下出、島田桃依、永濱佑子、西田夏奈子、日高ボブ美、森準人、森山冬子、山田伊久磨

<スタッフ>

構成:⽟置潤⼀郎、⼭⼝有紀⼦、吉野万⾥雄

美術:稲⽥美智⼦

照明:阿部将之(LICHT-ER)

⾳楽:奥⽥祐

⾳響:佐藤こうじ(Sugar Sound)

舞台監督:⾜⽴充章、村彩香

演出助手:松本ゆい

照明オペレーター:阿久津未歩

大道具:津村恵美、唐崎修

ドラマトゥルク:マックス=フィリップ・アッシェンブレンナー制作:小野塚央

今年で10回目を迎えるイベント「KYOTO EXPERIMENT 2019京都国際舞台芸術祭」を見に、私はロームシアターまで足を延ばした。「世界の響き — エコロジカルな時代へ」をテーマとしたプログラムの中で、チェルフィッチュと金氏徹平のコラボレーション企画による『消しゴム山』と庭劇団ペニノによる『蛸入道 忘却ノ儀』を観劇した。

それぞれの作品を演出した岡田利規もタニノクロウも、日本のみならず、海外の演劇祭でも高い評価を得ている。今回は発想、構造、表現のいずれにおいても異なる芝居だったが、共通点が数多くあり、全く違う方向から同じ目的地に向かっている二人の旅人を思わせるような演出で観客を驚かせた。

* * *

1973年生まれの岡田利規が全作品の脚本と演出を務めるチェルフィッチュを設立したのは1997年だ。2005年『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。小説家としても活躍し、第2回大江健三郎賞を受賞している。

1973年生まれの岡田利規が全作品の脚本と演出を務めるチェルフィッチュを設立したのは1997年だ。2005年『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞を受賞。小説家としても活躍し、第2回大江健三郎賞を受賞している。

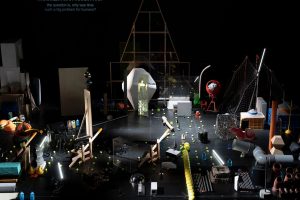

「KYOTO EXPERIMENT 2019」が世界初演となる『消しゴム山』の舞台は様々の出どころがよく分からないもので埋め尽くされていた。フットサルのゴールネット、オレンジ色の土管、大きく引き伸ばした猫の写真、太い木の枝、きれいに並べられたバレーボール、自動車の車体カバー、白いパネル、箒、半透明の青い液体が入った数本の大きなボトル、巨大なクッション。真っ赤なコンクリートミキシングドラムが異彩を放っている。

アクティングスペースのない舞台は東日本大震災の際に破壊的な力で進む津波に襲われた街の瓦礫の山に見えた。岡田は実際に岩手県陸前高田市を訪れ、防波堤を作る工事現場を見てきたという。高さ10メートルを超える高台の造成に必要な土砂をまかなうために、周辺の山を大きく切り崩しているそうだ。自然の力だけではなく、人間も自らの手で風景を変えようとしている。

細い木で作られた三角形が舞台に溢れる「瓦礫」の上にそびえている。教会か、クリスマスツリーか、又はゴーストタウンになった街並みの象徴だろうか。私には分からない。岡田は岩手県で見てきた異様な景色がきっかけで、「人間的尺度」を疑う新作を構想し始めたと言う。ひょっとしたら、その景色が当作品の題名(消しゴム山、つまり消しゴムのように削られていく山)になったのかもしれない。

細い木で作られた三角形が舞台に溢れる「瓦礫」の上にそびえている。教会か、クリスマスツリーか、又はゴーストタウンになった街並みの象徴だろうか。私には分からない。岡田は岩手県で見てきた異様な景色がきっかけで、「人間的尺度」を疑う新作を構想し始めたと言う。ひょっとしたら、その景色が当作品の題名(消しゴム山、つまり消しゴムのように削られていく山)になったのかもしれない。

しかし、『消しゴム山』は観客の忍耐力を試すものだった。先ず、観客入れの時から、機械の作動音が轟いている。芝居が始まったら音は止むのだろうかと不安に思った。ところが、耳を覆いたくなるほど轟音は止まない。赤いミキシングドラム。耳障りな轟きの源はその機械らしい。登場した役者たちの声はハンドマイクを使わない限り観客に届かない。意図的に聞こえづらい環境を作っているのを補うため、背景の黒幕に日本語と英語の字幕が映されているのだろうか。

しかし、『消しゴム山』は観客の忍耐力を試すものだった。先ず、観客入れの時から、機械の作動音が轟いている。芝居が始まったら音は止むのだろうかと不安に思った。ところが、耳を覆いたくなるほど轟音は止まない。赤いミキシングドラム。耳障りな轟きの源はその機械らしい。登場した役者たちの声はハンドマイクを使わない限り観客に届かない。意図的に聞こえづらい環境を作っているのを補うため、背景の黒幕に日本語と英語の字幕が映されているのだろうか。

舞台に置かれたものが作る狭い通路を登場人物が何度も不審そうに天井を仰ぎ見ながら進む。台詞は棒読みの上、だらだら続くだけで物語はなかなか展開しない。また、台詞と台詞の間が非常に長い。

ため息をもらす観客が徐々に増え、開演から20分が経たないうちに、最初の「脱走者」が出た。客席から男女2人が立って、劇場を後にしてしまった。この2人から勇気を得たかのように、場面転換どころか、少し長い間(ま)を狙って、出て行く観客が後を絶たなかった。

客席から見えているのに、舞台の袖や裏にいる役者たちの姿をビデオカメラが、舞台中央にある白いパネルに映している。彫刻家の金氏徹平が主張する「“映像演劇”に対する“彫刻演劇”への展開」を試みているのだろうか。俳優たちが非常にゆっくりと台詞を口にすることから石に刻まれた思想や言葉が浮かび上がってくるような印象を受けた。

不条理な話が2時間以上にわたって続いた。最後に、録音された声で幾つかのシチュエーションや風景が表現されたが、「そこに観客がいなかった」というフレーズがまじないのように何回も繰り返された。

「直接の届け先が人間の観客ではない演劇。モノとの演劇。用いられている尺度が人間のそれではないのかもしれない演劇。モノのための演劇。モノの演劇。」岡田利規は従来の演劇の概念を覆そうとしていると国内外で注目されているが、チェルフィッチュ主宰が目指す演劇とは、と演出家ノートを見ると明らかになる。「いま・ここにいる人間のためだけではない演劇は可能か?人とモノが主従関係ではなく、限りなくフラットな関係性で存在するような世界を演劇によって生み出すことはできるのだろうか?」という問いかけに私は別の疑問を抱いた。「いま・ここにいる人間」を無視していいのか。「そこに観客がいなかった」でいいのか。『消しゴム山』に見えた矛盾をこれから削り取る必要があると私は感じた。

かつて演劇はまず人と獣、そして人と神、人と悪魔の演劇だった。現在、人を無視する、モノだけの演劇の時代が既に始まっている。

私自身がモノになった気分で家路についた。

* * *

2000年に庭劇団ペニノを結成したタニノクロウは1976年生まれで、元・精神科医という異色の経歴を持っているが、岡田利規と同じく劇団のすべての作品の脚本と演出を手掛ける。タニノも2016年『地獄谷温泉 無明ノ宿』で第60回岸田國士戯曲賞を受賞している。

過去の「KYOTO EXPERIMENT」 で高レベルの演技と比類のない舞台美術を通じて観客を魅了した庭劇団ペニノ。今回の『蛸入道 忘却ノ儀』の舞台はお堂だ。ロームシアターの地下にあるノースホールの真ん中にお寺の本堂が精密に再現されていた。客席は座布団とベンチで舞台の四方を囲んでいる。お堂に入る際、観客は経典とちょっとした楽器を渡される。耳栓をするように勧められる。こちらも音が大きいらしい。

観客席が埋まったところで、タニノクロウが舞台に上がり、10分以上かけて早口で挨拶をし、注意点を説明する。寺院を模した空間を劇場に作り出し、観客はその内部に招き入れられるだけではなく、役者たちが執り行う儀式的なパフォーマンスに巻き込まれていくと言う。観客が楽器を鳴らすタイミングは自由。タニノの目的は優れた俳優を育てることで、優れた俳優になる力を引き出し、進化させる自信があるとも言う。

この寺では崇拝の対象が蛸だ。この蛸は8本の脚、3つの心臓、9つの脳を持ち、宇宙から到来した不可思議な生命とも見なされ、空間と祭事の象徴と捉えられる。百万年後の進化の果てに人間は蛸になるかもしれないと、真剣な表情で述べて、タニノは舞台から降りて、自ら和太鼓を叩きはじめた。

8名(男3名、女5名)の僧たちは姿を現すと、観客からもらった赤い服に着替え、舞台中央に吊るされた鐘を取り囲んだ。それから正座をして、念仏を唱え始めた。実際は鐘が8本の綱で4本の柱に結ばれた蛸なのだ。

8名(男3名、女5名)の僧たちは姿を現すと、観客からもらった赤い服に着替え、舞台中央に吊るされた鐘を取り囲んだ。それから正座をして、念仏を唱え始めた。実際は鐘が8本の綱で4本の柱に結ばれた蛸なのだ。

僧たちが鐘の真下に敷いてあった細長い板を一枚一枚外していった。浅く丸い穴が現れ、事前に用意されていた山積みの炭に火を起こす。劇場内では火気厳禁という不文律を破る行為に私は鳥肌が立った。しかも、火起こしが上手く行かず、着火マンを手にタニノ自身が舞台に上がり、穴に降りて手伝っている。ようやく炭から煙が上がった。

お経を一節一節唱える低い声に楽器が加わる。三味線、小さな鐘、尺八のような竹の太いパイプ。僧が1人そのパイプを炭火に近付けて、大きな水タバコのように煙を吸っている。全員がしょっちゅう水筒を口にしている。一節を唱え終わる度に立ち上がって位置を変えるのだが、ふらふらしているので、大麻を吸って、酒を飲んでいるのではないかという疑いが浮かぶ。我を忘れた役者たちを咎める口調で舞台のすぐ下からタニノが「次の節に進んでください」とマイクで繰り返して伝える。

お経を一節一節唱える低い声に楽器が加わる。三味線、小さな鐘、尺八のような竹の太いパイプ。僧が1人そのパイプを炭火に近付けて、大きな水タバコのように煙を吸っている。全員がしょっちゅう水筒を口にしている。一節を唱え終わる度に立ち上がって位置を変えるのだが、ふらふらしているので、大麻を吸って、酒を飲んでいるのではないかという疑いが浮かぶ。我を忘れた役者たちを咎める口調で舞台のすぐ下からタニノが「次の節に進んでください」とマイクで繰り返して伝える。

ほの明るい中で、煙、太鼓の響き、お香の香り、赤い炭火、徐々に上がる熱気、小さな蹲(つくばい)から跳ねる水、奇妙な声で反復されるお経、赤く染まる蛸、観客がかき鳴らす楽器の不協和音に吸い込まれるような雰囲気が生まれた。

劇団が執り行う「忘却の儀」が頂点に近づく。2棹の三味線にエレクトリックギターまで加わり、ノリノリのジャムセッションとなった僧たちの演奏がクライマックスに達する。ほんの一瞬、鐘が脚を動かす本物の蛸に変わった。

劇団が執り行う「忘却の儀」が頂点に近づく。2棹の三味線にエレクトリックギターまで加わり、ノリノリのジャムセッションとなった僧たちの演奏がクライマックスに達する。ほんの一瞬、鐘が脚を動かす本物の蛸に変わった。

斬新で格好いい音楽を奏でる僧たちと無我夢中で蛸を拝む信者たちがトランス状態で儀式に溶け込んでいった。

正直に言うと、私はみんなと同化できず、反社会的な新興宗教の集まりに参加しているような気がした。冷静に狭いスペースを見回しながら、儀式として古代ギリシアで生まれた演劇の意味、そして21世紀の日本現代演劇の行方を考えてみた。激しく鳴り響く音楽が体に染みると同時に、私は深い孤独を感じた。

パフォーマンスの最後の一波が鐘の奥に反響して客席を越え、天井の隅に消えていくと、僧たちは体をふらつかせながら観客に水を配った。京都市が提供している、10年間保存できる缶入り災害用備蓄飲料水だった。まるでCMだ。

座布団を踏みながら出ていく信者たちを見送らず、僧が2人火のついた山積みの炭を手にして退場した。火傷はしていないようだ。プラスチック製の模型ではないか。穴の真ん中に露わになったのは紅い照明に照らされた水パイプだった。気づかないまま帰ってしまう人が多い。立ち上がった私はしばらく唖然としてその「騙し」の狙いを探ってみた。

演出家に転じるまでは精神科医だったタニノの説明や、芝居への途中介入、そして最後のcoup de théâtreなどから、彼が俳優も観客も自分の患者として扱っているのではないかという疑いが私の頭からどうしても離れなかった。

私の孤独感が更に増していった。

今回の「KYOTO EXPERIMENT」で上演された2本の芝居が見せたのは刻々と変化する社会における演劇の進化と言えるだろう。観客を信者、患者、モノにすることができる。少なくとも、観客を見るそれぞれの演出家の視線は未来に向かっている。その目線の先では観客だけではなく、人間さえいなくなる可能性がゼロではないかもしれない。

(2019/11/15)

チコーニャ・クリスチアン(Cristian Cicogna)

イタリア・ヴェネツィア生まれ。

1998年にヴェネツィア「カ・フォスカリ」大学東洋語学文学部日本語学・文学科を卒業。現代演劇をテーマに卒業論文「演出家鈴木忠志の活動および俳優育成メソッド」を執筆。卒業直後に来日。

日本語及び日本文学への興味は尽きることなく、上記「カ・フォスカリ」大学に修士論文「『幻の光』の翻訳を通して観る宮本輝像」を提出し、修士号を取得。

SCOT(SUZUKI COMPANY OF TOGA)の翻訳及び通訳、台本の翻訳に字幕作成・操作をしながら、現在、大阪大学などで非常勤講師としてイタリア語の会話クラスを担当している。

研究活動に関する業績

・“Il rito di Suzuki Tadashi(鈴木忠志の儀式)”、イタリアの演劇専門誌Sipario、ミラノ、2006年

・“From S Plateau”(演出家平田オリザの演劇について)、Sipario、2007年

・“Ishinha”(劇団維新派の活躍について)、 Sipario、ミラノ、2008年

・Bonaventura Ruperti, a cura di, Mutamenti dei linguaggi nella scena contemporanea in Giappone

・ボナヴェントゥーラ・ルペルティ監修『日本の現代演劇における表現の変化』(カ・フォスカリーナ出版、ヴェネツィア、2014年)において、第三章「鈴木忠志:身体の表現」、第八章「平田オリザの静かな演劇」を執筆。

ーーーーーーーーーーーー

◆ Eraser Mountain

Ideazione: chelfitsch & Teppei Kaneuji

Regia: Okada Toshiki

Compagnia: chelfitsch

Performers: Izumi Aoyagi, Mari Ando, Yuri Itabashi, Takuya Harada, Makoto Yazawa, Yo Yoshida, Leon Kou Yonekawa

◆ Octopus Monks: Ritual of Forgetting

Ideazione e regia: Kuro Tanino

Compagnia: Niwa Gekidan Penino

Performers: Izuru Kinoshita, Momoi Shimada, Yuko Nagahama, Kanako Nishida, Bobumi Hidaka, Hayato Mori, Fuyuko Moriyama, Ikuma Yamada