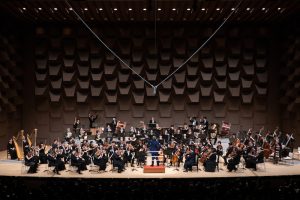

東京都交響楽団大阪特別公演|能登原由美

2019年4月21日 フェスティバルホール

Reviewed by 能登原由美(Yumi Notohara)

Photos by 森口ミツル/写真提供:東京都交響楽団

<演奏者>

指揮|大野和士

独奏|ニコライ・ルガンスキー(ピアノ)

管弦楽|東京都交響楽団

<曲目>

グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調op. 16

(アンコール)

メンデルスゾーン:無言歌集よりop. 67-2「失われた幻影」

〜〜〜〜〜〜

ベルリオーズ:幻想交響曲op. 14

ピアニストにせよヴァイオリニストにせよ、奏者にはそれぞれ固有の音というものがある。オーケストラの場合はどうだろう。もちろん、監督や指揮者が違えば嗜好する音も異なるから、固有の音を聞き出すのは難しいかもしれない。だが、それでも私は、オーケストラを聴くときもまずはその楽団固有の音を探す。楽曲解釈云々の前に、あるいはアンサンブルの出来不出来の前に、その楽団ならではの音のようなものがないか。最初に耳を凝らしてみるのである。残念ながら、多くの場合はそうした音を見つけるまもなく、いつの間にか解釈や技術、合奏の精度などに意識が傾いていくのだが。

さて、今回の演奏会では、その「固有の音」と言っても良いような響きが曲の開始とともに耳に入ってきた。前半はグリーグのピアノ協奏曲。冒頭の劇的なピアノ独奏に続く弦楽パート、その音色が私の中に飛び込んできたのである。その音の色を言葉に置き換えるのは非常に難しいのだけれども、個々の奏者の音が醸し出す色と艶が微妙に合わさった末に生じたもの、たとえて言うなら、様々な樹脂が混じり合って結晶化された琥珀の色とでも言おうか。ここで重要なのは、それが徹底的に均質化された音ではなく、個々の音もしっかりと生きて聞こえてくること。それゆえに、機械的な音色ではなく肌触りの感じられる響きであることだ。

恐らく、この弦楽器の音色を作り上げたのは、2015年に楽団音楽監督に就任し、今公演で指揮を務めた大野和士であろう。彼は、この弦楽パートを全体の機動力の中心に据えながらオーケストラという「楽器」の色や音楽の形を練り上げていった。とりわけ、後半のベルリオーズは大野の独壇場ということもあり、表現の振幅が前曲よりも一層大きい分、それが如実であった。つまり、弦楽器によって全体の流れと波をがっぷりと作りながら、細部に手を入れ個々のフレーズや和音を巧みに配置していく。だから全奏になった時の迫力はすごいのだけれども、金管や打楽器の強奏に頼りきった、耳や胸をつんざくような音にはならず、非常にふくよかで温かみのある響きに包まれるのである。

一方、グリーグのピアノ・コンチェルトで独奏を務めたルガンスキーは、芯のある音で熱く勇壮な表現をする。けれども、一見情熱的だが常にどこか冷静さを保ち、決して自らの世界に溺れることはない。実はこの点、大野と非常によく似たタイプの音楽家ではないかと感じた。つまり、大野の方も、豪快で熱のこもった演奏をするが、常にその根底は冷静で客観的、決して一定の温度を超えることがない。沸点ギリギリまで熱していくが、吹きこぼしてしまうようなことはないのである。嫌な見方をすれば、予定調和的な演奏と言えなくもないが、舞台の上で展開されていく芸の全てを冷静に見、かつ自らの設計図を可能な限り具体化させることができる奏者はそう多くはない。言わば、「舞台芸術の職人魂」の感じられる好演であった。

実のところ、私が都響を聞くのは久しぶりであった。前回聞いたのがいつだったのか、正確には思い出せないのだが、その時に聞いた印象と今回は随分異なっていたのは確かだ。少なくとも、これほどその音に惹きつけられた記憶はない。今後が非常に楽しみな楽団である。

(2019/5/15)