NHK交響楽団 第1909回 定期公演 Aプログラム(ヤクブ・フルシャ)|藤堂清

2019年4月13日 NHKホール

Reviewed by 藤堂 清(Kiyoshi Tohdoh)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)撮影:4月14日

<演奏>

指揮:ヤクブ・フルシャ

ソプラノ:ヴェロニク・ジャンス*

管弦楽:NHK交響楽団

<曲目>

R.シュトラウス:交響詩《ツァラトゥストラはこう語った》作品30

ベルリオーズ:叙情的情景《クレオパトラの死》*

—————–(休憩)—————–

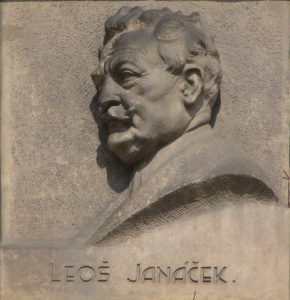

ヤナーチェク:《シンフォニエッタ》

ヤクブ・フルシャが東京都交響楽団に初めて客演したのは2008年5月、彼が27歳のとき。2010年にはこのオーケストラの首席客演指揮者に就任し、2018年3月までその地位にあって共演を重ねてきた。

彼は、バンベルク交響楽団を率いて昨年来日した。2016年9月よりこの楽団の首席指揮者を務めているが、就任2年でオーケストラの団員の気持ちをしっかりつかんでいることがうかがえるドヴォルザークであった。奏者が互いによく聴き合うことで音が彫琢され、自然に音楽が流れていく。

世界のさまざまなオーケストラへ活動の場をひろげているフルシャ、彼がNHK交響楽団を指揮するのはこれが初めて。どのような音楽を聴かせてくれるか楽しみであった。

1曲目の《ツァラトゥストラはこう語った》、冒頭のオルガンを含む低音が全身を揺する。その上にトランペットが抑えめに入り、ティンパニの鋭い連打が続く。あまりに有名になった序奏だが、キリリと引き締まった音、テンポが新鮮に聴こえる。続く〈背後の世界の住人に〉での弦楽器の積み重ねの繊細な響き、〈踊りの歌〉のワルツの小気味の良いリズムとそれにのるゲスト・コンサートマスター、ライナー・キュッヒルのつややかな音。

聴きなれているこの曲にこびりついていたほこりを洗い流し、細部までくっきりとみせてくれた。

《クレオパトラの死》はベルリオーズがローマ賞応募のために1829年に書いた作品。20分ほどの中にクレオパトラの無念と諦観がつまっている。

ここでのヴェロニク・ジャンスの歌は絶品。

冒頭の弦の叩きつけるような音形の繰り返しが、クレオパトラの絶望を強く印象づける。管楽器も加わり大きく盛り上がり、一旦は鼓動のような小さな響きを残し静まるが、ふたたびピークを越えたところでレチタティーヴォが始まる。その出だし “C’en est done fait! Ma honte est assurée” の抑えた語り口、そして敗北とそれによる屈辱感が語られる。続くレント・カンタービレの部分では、なだらかにかつての栄光の日々を思い出して歌うが、今おかれた立場に戻り強い声で嘆く。後半の〈瞑想〉の冒頭の言葉、“Grands Pharaons” の最後の一音にオーケストラがフォルティッシモでかぶるという、いかにもベルリオーズらしい扱いが強いインパクトを与える。ジャンスの声は、オーケストラの音がどれほど大きくなろうと、その上にのって響いてくる。またどれほど強い声をだそうとも、美しさが損なわれることはない。言葉がきちんと聴き取れることにも感心する。個々の単語という意味では子音と母音のバランスがよいということだろうが、詩としての流れをしっかりと表現してくれる。

久しぶりの来日で、ジャンスが健在ぶり、いや以前より充実した姿を見せてくれたことはうれしい。フルシャの指揮が細かなアクセントや音量の変化にきちんと対応し、それが歌の表情に合っていたことにも感心した。

後半のヤナーチェク、13人のバンダとティンパニによるファンファーレ、最初の《ツァラトゥストラはこう語った》とは異なるが、同じように印象的なもの。13人は、トランペットが9人、バス・トランペットが2人、テナー・チューバが2人という構成だが、彼らが舞台後方に1列となって吹く姿は印象的。楽団員だけでは人数が足りず、ほとんどがエキストラだろうが、安定感のある演奏であった。

指揮者フルシャの故郷の音楽ということも関係があるのか、熱気あふれる演奏であった。だからといって雑になる箇所はなく、透明感のある音が常に保たれた。

プログラムを見たときは、演奏時間のバランスからいえば、ベルリオーズを後半に持ってきた方がよいのではと考えたが、ヤナーチェクの独自の世界、これだけを楽しむ方がと納得した。

フルシャとNHK交響楽団との初共演、両者の相性の良さを感じさせるものであった。今後共演の機会が増えることを期待したい。

(2019/5/15)