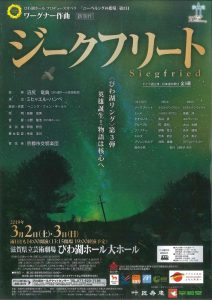

びわ湖ホール プロデュースオペラ「ジークフリート」|能登原由美

2019年3月2日 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール

Reviewed by 能登原由美(Yumi Notohara)

写真提供:びわ湖ホール

<演奏>

指揮|沼尻竜典

演出|ミヒャエル・ハンぺ

管弦楽|京都市交響楽団

<キャスト>

ジークフリート|クリスティアン・フランツ

ミーメ|トルスティン・ホフマン

さすらい人|青山貴

アルベリヒ|町英和

ファフナー|伊藤貴之

エルダ|竹本節子

ブリュンヒルデ|池田香織

森の小鳥|吉川日奈子

私は常に暴力や死への「恐れ」を抱いている。あるいは、特定の宗派への信仰を持たないにせよ、神に対する「畏れ」のようなものは漠然と持っている。けれども、そうした「恐れ」や「畏れ」は、私の内部にある「愛」についての感覚と、果たして同じなのだろうか…。

愛は畏れであり、畏れは愛である。

実は、両者は同じものだ。愛も畏れも知らずに育ったジークフリートを通して、ワーグナーはそのことを言わしめた。「びわ湖リング」の3年目となる『ジークフリート』。いよいよ佳境に入った公演は、2人の役者を中心に物語の核心部分を見事に描き出していた。

森の野獣さえ力で支配するジークフリートには、「怖れ(畏れ)」というものがわからない。と同時に、親のいないジークフリートは、「愛」というものも知らないことになっている。確かに、リングや宝を手に入れるために彼を利用しようとする養い親のミーメに「愛」はないと言えるのかもしれない。だがそのミーメに悪態をつき、横暴に振る舞うジークフリート(クリスティアン・フランツ)も、愛を知らない無垢な若者どころか、恩知らずで身勝手な無頼漢としか私には見えない。

とりわけこのミーメ(トルスティン・ホフマン)は、生真面目で単なるお人好しといった風貌を持つ。若く奔放な歌を聴かせるジークフリートに比べて、声にハリがなかったこともあるかもしれないが、ジークフリートから無情な仕打ちを受けるだけのあくどさや醜さが感じられないのである。むしろ、この拾い子に対する「愛」とは言えないまでも、「情」は持ち合わせているようにさえ見えるのだが…。幾分弱々しさもあるミーメゆえに、ここでのジークフリートの無頼ぶりは、ひときわ鮮明に浮かび上がっていた。

だからこそ余計に、フランツの演じるジークフリートに「愛」の芽が兆す瞬間は鮮やかであった。第1幕での、雛を育てる小鳥に夫婦や親子、あるいは家族への「愛」をおぼろげに感じる場面でのことだ。それまでのジークフリートの慇懃無礼な声や態度がわずかに緩んだ。そればかりか、その声はどこか心許なく、不安の色もにじんでいる。来るべき異性との出会い、「愛と畏れ」の邂逅が、ここではっきりと予期された。

その場面。ブリュンヒルデを前に、ジークフリートは愛の衝動に駆られるが、それまで感じたことのない心のうごめきに動揺もする。愛ととともに芽生える畏れ。両者が表裏一体であることを知らしめる。だが、ブリュンヒルデ(池田香織)の愛と畏れに対する葛藤は、それに増して凄まじかった。兜を脱ぎ捨て「もうブリュンヒルデではない」と言い放つその絶叫が、一つの頂点となる。神性を失い一人の女性へと変わりゆくブリュンヒルデの、不安や喜びといった微妙な心が声に映し出され、むしろ彼女の「愛と畏れ」こそ、この物語の核心をなしているかのようでもあった。

愛や畏れを前にした激しい闘争劇。さすらい人たるヴォータン(青山貴)はすでに事の成り行きを予感していたのであろうか。智の神エルダ(竹本節子)や神々の長たる自らの力さえ、もはや失われつつあることを見知った後でも、威厳に満ちた声のトーンに弱さや陰りは見られない。むしろ、超越者のそれに成り代わったかのような広がりと深みが加わった。

さて、物語を支える管弦楽(沼尻竜典指揮、京都市交響楽団)は、これまで以上に明確な存在感を示していた。ミーメやジークフリートの心の動きを追った場面では若干、淀みも感じられたが、第2幕以降は劇の展開とともに流れも出た。ライトモチーフにメリハリを持たせて舞台を牽引するとともに、音楽の造形によって登場人物の感情表現を後押しした。

一方、映像と実物を組み合わせた立体的な迫力ある舞台は、当初から変わらない。ミヒャエル・ハンペの演出は、新たな視点や解釈の提示よりも原作の再現に忠実であることを主眼とするが、音楽によってここまで劇を構築できるならそれも納得がいく。余計な主張は不要だろう。

残すところあと1作。すでに見てきたように、この新制作において成否の鍵を握るのは音楽と言えそうだ。音楽そのものでこの壮大な世界を描き切れたなら、それに勝る成功はないだろう。

(2019/4/15)