カデンツァ|降りつむ〜平成の終わりに|丘山万里子

降りつむ 〜平成の終わりに

text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

音楽漬けになることが、音楽の豊饒を証すわけではない。日々、音楽の話題、コンサートに明け暮れ追われ、せっせツイートやブログに言葉を連ねるのは、過剰摂取での生理反応に過ぎず、それらは何の痕跡も残さず消失してゆく「あぶく」だ。

それは本当に私たちの「経験・血肉」になっているのか。

最近、鬱々と自問する。

そうして、遠山一行が批評を「自分の経験を1回限りの歴史的事実として認めて、それに責任を持つことだ」と言った、その言葉がしきりに浮かんでくる。

感じ、立ち止まれ、考えよ。

それが一つの表現形式となって立ち現れるまで。

セザンヌの「モチフ」の話が好きだ。

ギャスケの前で、彼は1本1本指を握りあわせ、しっかり両手を組み、ここに「モチフを掴んだ」と言った。

「こういう具合にモチフを捉える。こうならなくてはいけないのだ。上に出し過ぎても、下に出し過ぎても、何もかもめちゃくちゃになる。少しでも繋ぎが緩んだり、隙間が出来たりすれば、感動も、光も、真理も逃げてしまうだろう。解るかね。

私は自分のカンヴァスを同時進行にさせる。どこもかしこも一緒に進行させる。ばらばらになっているものを、取り集めて、すべて、同じ精神の中に、同じ概念の中に、ぶち込むのだ。

私たちの見るものは、皆散りぢりになる。消えて行く、そうではないか。

自然は常に同じだ。しかも、何一つ残りはしない。眼に入って来るものは何一つ残りはしない。自然はその様々な要素とその変化する外観とともに持続している。

その持続を輝かすこと、これがわれわれの芸だ。」

(『日本の文学41 小林秀雄』中央公論社)

そのように、ばらばらに、散り散りになるものの「持続」を手に掴みたい。

そんな時、1冊の本が届いた。

そんな時、1冊の本が届いた。

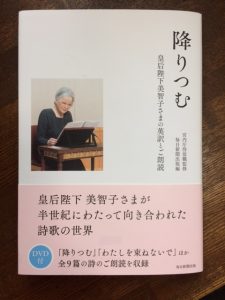

『降りつむ』〜皇后陛下美智子さまの英訳と御朗読(DVD付き)〜とある(宮内庁侍従職監修 毎日新聞出版編 毎日新聞出版/2019年1月30日発行)。

私は皇室に特段の気持ちはない。が、皇后の朗読を TVでちらと見たことがあり、強い印象を受けていたので、すぐにページを開いた。

最初の1篇『降りつむ』(永瀬清子)は、親交のあった皇后と三善晃が、音楽と朗読のためにお二人で選んだ詩という。

当初三善が作曲予定だったものの病で叶わず、時を経て死の半年前(2013)に弟子の尾高惇忠に託した。

本の贈り主はその尾高で、経緯を伝える封書が挟まれていた。

以下、詩の字面のままでなく、皇后の口跡に沿って書き留める。半角・全角・行空けは「間」の長さだが、そのこまやかな呼吸を写しとるのは難しい。

〜前奏 Adagio~ Moderato

ぽろぽろとこぼれるピアノ(尾高)のリフレインにのって

かなしみの国に 雪が降りつむ

かなしみを 糧として生きよと 雪が降りつむ

失いつくしたものの上に 雪が降りつむ

その山河の上に

そのうすき シャツの上に

そのみなし子の 乱れたる 頭髪の上に

四方の潮騒 いよよ高く 雪が降りつむ

Poco risoluto

夜も 昼もなく

長い かなしみの 音楽のごとく

哭きさけびの心を鎮めよと 雪が 降りつむ

ひよどりや狐の 巣に こもるごとく

かなしみに こもれと

地に強い草の葉の 冬を越すごとく

冬を 越せよと

Allegretto

その下から やがて よき春の立ちあがれと 雪が降りつむ

無限にふかい空から しずかに しずかに

Moderato

非情の やさしさをもって 雪が降りつむ

かなしみの国に 雪が降りつむ

皇后の声の韻律は、その明確で澄み切った言葉は、真珠の連なりのようにまどかな光を放ち、私を潤した。

「降りつむ」のriten. からa tempo(Moderato)へ

ピアノのぽろぽろリフレインが回帰、皇后の英訳『Snow Falls』が続く。

Snow falls on this country of sorrow.

Snow falls as though to say, “Feed on your sorrow”

Snow falls on loss and devastation.

皇后の英語は、いかにも誠実な日本人英語で、けれども明らかに日本語とは異なる高めの音調で、呼びかけるように滑らかな流れに沿って歌ってゆく。そう、英語だと語りは自然にやわらかな抑揚がつき、歌になる。

以下は略すが、皇后の英語朗読にハッとするのはこの最後の節。

Quietly, so quietly, from the infinitely deep sky

Snow falls — Ah, with what merciless mercy.

日本語を見ていただきたい。

皇后は、ここを「—Ah」と何気なく表現した。それは本当に何気なく発されたもので、余分な重さや湿り気をいっさい含まない。

その得も言われぬ質量の感触を、伝える言葉を私はもたない。

そうして終句が来る。

Snow falls on this country of sorrow.

riten. 〜a tempo(Moderato)後奏

ピアノにじっと耳を傾ける皇后は、後奏の最後の和音の残響が消え、尾高が微笑とともにまなざしを向けても、しばらくは楽譜から目を離さずにいた。

永瀬は1906年岡山出身の詩人で、農業の傍ら詩作を続けた。この詩は、終戦後間もなく書かれた若き日の詩集『美しい国』に収められたものだ。

皇后と三善がそこで交わした眼差し、「かなしみ」の言の葉から、「ごく自然に音楽が聴こえてきた」と尾高は綴る。ピアノのこころもちスタカートの単音が縁取ってゆくその簡明に、私たちは何を聴こう。

子供の頃、私に「詩」のうつくしさ、深さを教えたのは三好達治の『雪』。

太郎を眠らせ、太郎の屋根に雪ふりつむ

次郎を眠らせ、次郎の屋根に雪ふりつむ

たったこれだけの2行詩に、なぜだか泣いた。

あの時とおなじ感覚がよみがえる。

朗読9篇のうちもう一篇、ご紹介する。

しかつめらしい哲学を一挙に撃ち抜く詩句の力と、それを咀嚼しぬいた翻訳・朗読の力。

『リンゴ』(まど・みちお)朗読版

リンゴをひとつ ここにおくと

この大きさは

このリンゴだけで

いっぱいだ

リンゴが ひとつ

ここにある

ほかには

なんにもない

ああ ここで

あることと

ないことが

まぶしいように ぴったりだ

『An Apple』

Here on this spot

I place an apple

See, the size

Of the apple

Is just the size

The apple occupies

That means here

There is nothing But just the apple I’ve placed

Ah

On this spot

What is there

And what is not there

Exactly, dazzlingly, fit together

言語と韻律、など、その鋭敏でみずみずしい感性を言い立てる必要はなかろう。

9 篇選ばれた詩の内包する世界についても同様。

汲めども尽きぬしんしんたる豊饒が、いや、幾多の経験を血肉とした「持続」、非情のやさしさ、あることとないことがまぶしいようにぴったりな「表現形式の一つ」がここにはある、とだけ。

ともすれば足をとられそうになる流れの中、散逸しささくれた私に、それは葉陰のひとしずくであった。

このところ足が向かなかった近くの原っぱに行くと、もう、河津桜が7分咲き。

蜜を吸う鶯が一羽、花を揺らしていた。

(2019/3/15)

<詩の出典> 本書の出典一覧より

『降りつむ』:『永瀬清子詩集』思潮社(1979)

『リンゴ』:まど・みちお詩/美智子 選・訳『Reinbow にじ』文藝春秋(2013)

なお、上記紹介の『リンゴ』は私が朗読に沿って写したもので、まど・みちおの原文(本書記載)とは一箇所異なる。

また、2篇いずれも短詩で、その詩句を一つでも略せば全てが壊れ傷つく。忍びず、の全文掲載をお許しいただきたい。