小人閑居為不善日記|《ミスター・ガラス》が生む分断、あるいはシャマランとアイン・ランド|noirse

《ミスター・ガラス》が生む分断、あるいはシャマランとアイン・ランド

text by noirse

1

M・ナイト・シャマランの新作《ミスター・ガラス》が公開された。シャマランは弱冠29歳で完成させた《シックス・センス》(1999)が話題を呼び、一躍注目の監督となった。だがハリウッドが求めるものと作家性が齟齬をきたし、興行も批評も次第に転落。再起は困難に思われたが、自宅を担保に出すなど私財を投じて映画製作を続け、《ヴィジット》(2015)で見事に復活。さらに《ミスター・ガラス》は20年近く前の作品《アンブレイカブル》(2000)から連なる三部作の完結編という予想外の展開で、「シャマラニアン」と呼ばれるファンは絶賛をもって迎えた。

M・ナイト・シャマランの新作《ミスター・ガラス》が公開された。シャマランは弱冠29歳で完成させた《シックス・センス》(1999)が話題を呼び、一躍注目の監督となった。だがハリウッドが求めるものと作家性が齟齬をきたし、興行も批評も次第に転落。再起は困難に思われたが、自宅を担保に出すなど私財を投じて映画製作を続け、《ヴィジット》(2015)で見事に復活。さらに《ミスター・ガラス》は20年近く前の作品《アンブレイカブル》(2000)から連なる三部作の完結編という予想外の展開で、「シャマラニアン」と呼ばれるファンは絶賛をもって迎えた。

さて、シャマランの作家性とは何か。それは「信じること」だ。

分かりやすいのは《レディ・イン・ザ・ウォーター》(2006)だ。冴えない中年男が異世界の精霊を助け怪物と対決するという中二病とご都合主義が煮詰まったような内容で、これは散々な酷評を浴び、転落のきっかけとなった。だが一方、シャマラニアンからの人気は高い。これはシャマランの中心的なテーマ、「信じること」そのものを問う映画だったからだ。

フィクションにおける「信」とは何か。スピルバーグの《E.T.》(1992)が分かりやすい。母親が女の子を寝かしつけるため、ピーターパンの絵本を読む。子供たちが妖精を信じなくなると、彼らは死んでしまう。信じていることを伝えるには、手を叩けばいい。女の子は妖精を信じている。彼らの命を救うため、一生懸命手を叩く。

このシーン、《E.T.》の本筋には何ら関係ない。切ってしまっても問題ない箇所だ。だがスピルバーグにとっては、これは重要な問いかけだ。君がこの映画を信じてくれなければ、E.T.もこの映画も死んでしまう。さあ、一緒に信じてくれないだろうか。スピルバーグは、暗にこう問いかけているのだ。

《レディ・イン・ザ・ウォーター》も同じだ。この映画にあるのはただ「虚構の世界を信じる」という信念――他人にバカにされようとひたすら信じ続けること――それだけだ。

《レディ・イン・ザ・ウォーター》も同じだ。この映画にあるのはただ「虚構の世界を信じる」という信念――他人にバカにされようとひたすら信じ続けること――それだけだ。

信じること。フィクションを楽しむ上での最重要事項だろう。虚構に救われてきた人間にとっては、この問いかけには響くものがあるはずだ。私財まで投じて「信じる」ことを選んだシャマランの姿には、シャマラニアンならずとも共感を呼ぶだろう。

さて《ミスター・ガラス》、実はアメコミ・ヒーロー映画である。ネタバレしない程度に言うと、ヒーローを実在化させるための映画といったところだろうか。

ヒーローは存在しないと人は言う。だがわたしはヒーローの存在を「信じる」。君も一緒に、ヒーローを信じでくれるだろうか。これが今回のシャマランの問いだ。シャマラニアンはシャマランを「信じ」、ベットする。だがわたしは、それに加担できなかった。

《ミスター・ガラス》のとある人物は、ヒーローを実在化させるためには多少の犠牲もやむを得ないと考え、実行する。だが映画は最後、それを半ば肯定したまま感動的に締めくくられる。こうした倫理的な問題には多くの批判が寄せられている。

しかし、優れた脚本家であり監督であるシャマランが、この程度の問題に気付いていなかったとは考えにくい。彼は、やろうと思えば簡単に解決できた問題をあえて残したのではないか。とするとシャマランは、観客を何処に導こうとしているのだろう。そのヒントは、彼がアイン・ランドの愛読者であるという事実から推測できる。

2

アイン・ランドは、アメリカで最大級の影響力を持つ小説家であり思想家だ。彼女は、個人の自由を拡張し、政府の力に制限を与えるべき(小さい政府)と考えた。能力のある者の自由と権利は何よりも最優先され、彼ら一部のエリートが国家を牽引する。そのためには他人や、たとえ政府であろうと、手を出すべきではないのだと。

危うい思想だ。当然文学や思想の主流派では、ランドは相手にされていない。だが支持者は多く、ランダムハウスの「20世紀の小説ベスト100」というアンケートではランドの著書が1位2位を独占、議会図書館とブック・オブ・ザ・マンス・クラブの調査では、アメリカでは聖書の次に読まれているのは彼女の主著《肩をすくめるアトラス》(1957)だという結果が出た。

アラン・グリーンスパンがランド信者で、レーガンも彼経由でランドに影響を受けていた。ラルフ・ローレンはランドを読んでデザイナーを志した。シリコンバレーとも相性がよく、ピーター・ティールは熱狂的なランド信者だ。ジョブズも愛読していた。日本での認知度は低かったが、リバタニアンやトランプ政権の関係者にもランドの支持者が多いため(テッド・クルーズ、ティラーソン、ポンペオ……)、ここ数年で広く知られるようになってきた。

エンターテインメント業界やハリウッドに絞っても、ランド支持者は多い。マドンナ、シャロン・ストーン、サンドラ・ブロック、マイケル・ケイン、ジム・キャリー、オスカー・アイザック、映画監督のブラッド・バードらが賛辞を送り、愛読書だと公言している。

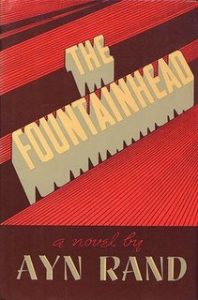

代表作《水源》(1943)は一度映画化しているが(《摩天楼》1949)、その後マイケル・チミノ(主演はイーストウッドの予定だった)とオリヴァー・ストーンが再映画化に奔走した。《肩をすくめるアトラス》は、《ゴッドファーザー》(1972)のプロデューサー、アルバート・ラディが映画化を熱望し、ロバート・レッドフォードやアラン・ドロン、フェイ・ダナウェイの起用が決まっていたが成就せず、その後は離婚前のアンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットが実現に動いていた。これでも影響例の、ほんの一部だ。

代表作《水源》(1943)は一度映画化しているが(《摩天楼》1949)、その後マイケル・チミノ(主演はイーストウッドの予定だった)とオリヴァー・ストーンが再映画化に奔走した。《肩をすくめるアトラス》は、《ゴッドファーザー》(1972)のプロデューサー、アルバート・ラディが映画化を熱望し、ロバート・レッドフォードやアラン・ドロン、フェイ・ダナウェイの起用が決まっていたが成就せず、その後は離婚前のアンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットが実現に動いていた。これでも影響例の、ほんの一部だ。

しかし、共和党員のイーストウッドがランドに共鳴するのは分かりやすいが、ジョリーやピット、マドンナは筋金入りの民主党支持者だ。ハリウッドでのランド人気が、単純な政治志向だけでは推し計れないことが分かる。

スターを魅了する理由は、ランドの徹底的な個人主義だろう。独力で道を切り拓いてきたタイプは、自己の肯定を求める考えになびきやすい。一方同じ理由で、成功から遠い者をもランドは惹きつける。自分に才能があるのに成功しないのは、周囲がそれを理解できないから――そう解釈できるからだ。自らの才能のみを武器に、私財を投じてまで信念を貫き通そうというシャマランにとっても、ランドの言葉は気持ちよく響いたことだろう。

3

前述の通り、《ミスター・ガラス》はアメコミ・ヒーローについての映画だ。アメコミ界にもふたり、有名なランド支持者がいる。スパイダーマンやドクター・ストレンジを生み出したスティーヴ・ディッコと、ディッコに影響を受けたフランク・ミラーだ。ミラーの《バットマン:ダークナイト・リターンズ》は、映画《ダークナイト》(2008)のアイデアの源泉となった。また《水源》の映画化企画は現在、DCコミックスの映画化プロジェクトの中心人物だったザック・スナイダーが抱えている。かようにアメコミ・ヒーロー映画は、根底でランドの思想と共鳴している。

前述の通り、《ミスター・ガラス》はアメコミ・ヒーローについての映画だ。アメコミ界にもふたり、有名なランド支持者がいる。スパイダーマンやドクター・ストレンジを生み出したスティーヴ・ディッコと、ディッコに影響を受けたフランク・ミラーだ。ミラーの《バットマン:ダークナイト・リターンズ》は、映画《ダークナイト》(2008)のアイデアの源泉となった。また《水源》の映画化企画は現在、DCコミックスの映画化プロジェクトの中心人物だったザック・スナイダーが抱えている。かようにアメコミ・ヒーロー映画は、根底でランドの思想と共鳴している。

ランドの愛読者であるシャマランがヒーローに惹き付けられるのは、こういった背景も無視できない。だが彼がこの映画で説いているのは、単純なランド~アメコミ賛美のみではない。

映画は「信じること」で成立している。だが観客全員がすべての映画を「信じる」わけではない。《ミスター・ガラス》も同じだ。

もちろん昔から映画の観客は、それぞれに「信じる」人と「信じない」人に分かれていた。それが表面化する機会は少なかったが、ネットやSNSの普及で、映画の感想も可視化されるようになってきた。

《ミスター・ガラス》で特筆すべきは、ヒーローを信じるか否かの問いをネットで拡散するシーンだ。彼らの問いかけは世界を二分するだろう。ネットを確認した限りシャマラニアンは、同様に《ミスター・ガラス》を熱狂的に支持している。まるでこの映画で起こっていたことが現実で反芻されるように、シャマランが仕組んでいたかの如くにだ。

この光景、何処か既視感がないだろうか。現実的でなかろうと、倫理的に問題があろうと、それは些細なことであって、自分の信念とは関係ない――。フェイクニュース。ポストトゥルース。オルタナ・ファクト。これらの問題は今、世界中を揺るがしている。

シャマランの映画はどれも「信じること」をテーマにしていたが、あくまでも個人的なレベルに留まっていた。しかし《ミスター・ガラス》はさらに一歩先に踏み込み、信じる者と信じない者を分断していく。

ランドの思想をシャマラニアンが鵜呑みにしているというわけではない。だがこれは、映画の根源的な「信」の問題に繋がっていく。他者より自己を優先させる内容の映画は多い。ダーティハリーは法を無視して犯罪者を罰するし、《未知との遭遇》(1977)で異星人に選ばれた父親は、家族を置いて旅立ってしまう。それを見た観客は、現実だったら問題だと思いつつ、しかし映画には共感し、内心快哉を叫ぶだろう。

現実社会で生きている限り、人は規則や倫理に束縛されている。だが映画館の暗闇の中でなら、規則や倫理から逃れ、暗い欲望を開放することが許される。そのような暗い欲望と、ランドが説く思想は繋がっている。現実では彼女の思想は受け入れられないが、観客の多くは、映画の中でならば――たとえばアメコミ映画のように――自然に受け入れてしまうことだろう。《ミスター・ガラス》はそんな観客の暗い欲望を、ネット経由で白日の元に晒したのだ。

《ミスター・ガラス》が生み出した光景は、現在世界中で起きていることの、グロテスクなカリカチュアのように見えてしまう。映画を見るというささやかな行為でさえも、世界は分断されていく。実害があるわけではない。けれどそんな光景を不気味に思うのは、自分の中の暗い欲望が明るみに出ることに、後ろめたさを感じているからでもあるのだ。

(2019/2/15)

——————————

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中