都響スペシャル|藤原聡

2018年12月11日 サントリーホール

Reviewed by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

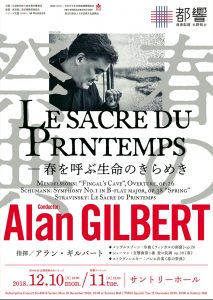

アラン・ギルバート指揮/東京都交響楽団

<曲目>

メンデルスゾーン:序曲『フィンガルの洞窟』

シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 op.38『春』

ストラヴィンスキー:バレエ音楽『春の祭典』

2018年4月より都響の首席客演指揮者に就任したアラン・ギルバート、7月以来の登壇。今回の2プログラムにはそれぞれ共通するテーマがあり、18日・19日のR・シュトラウス、ビゼー、リムスキー=コルサコフは「スペイン」、そしてこちらはそのままだが「春」ということになるだろう。注目は何と言っても『春の祭典』をアランがどう聴かせてくれるか、に集約される。10日の定期演奏会に続く都響スペシャルを聴く。

最初に『フィンガルの洞窟』。アランの作り出す音楽の表情は意外に淡白で陰影にも乏しい。これは都響のキャラクターも多分に関係しているのだろうが、より奥深い音色や濃厚な表現を求めたいところ。アランらしくオケはよくまとまっていたのだが、この指揮者ならでは、という要素を見出し難かったのは事実である。

当曲についてはしばしば「音の風景画」ということが言われるが、しかしまた風景とは人間の主観的な欲望の投影でもあって、それは初期ロマン派と言えどもメンデルスゾーンの内面の心象の投影でもある。文学的な解釈は好まないが、それでもアランにしては踏み込み不足の感がある。

続くシューマンはアランの剛直な指揮がプラスに転化した好演。ここでもメンデルスゾーン同様に音自体により陰影が欲しくもあるが、それよりもこの曲特有の変転する楽想をとっ散らかったままではなく大きく統一的にまとめ上げた手腕はさすがにアラン。

しかし剛直なだけではなく各声部の整理も巧みで、いかにもシューマン的な楽想の振り分けにおけるベタ塗りのまずさ(それゆえ音が混合的に鳴って今一つ明晰さに欠ける)もこの演奏ではほとんど感じられない(例えばスケルツォ主部)。アランの耳の良さと明確な指揮のおかげだろう。

より重々しく分厚い音響が鳴り渡るシューマンを好む方にすれば軽いのかも知れぬが、この演奏の反射神経の良さと軽快さ、明晰さは極めて魅力的である。シューマンの管弦楽曲が苦手な方にも受け入れられる演奏では?

さて、待望の『春の祭典』だが、これは非常にスタイリッシュな演奏と聴いた。テンポの変転を大きく取らず、敢えて言えばインテンポ的に進めて行き、各部毎の対比が均されている印象。音も比較的軽めで重量感に欠けるが、但しシューマン同様に入り組んだ箇所の「交通整理」が行き届いているために、例えば「賢者の行列」での複層的なポリリズムなどもそれぞれが自律的に作動しながらも全体で統一されているという感触を味わう。こういう箇所―機械がパーツ毎に分解される過程を目の当たりにし、そしてそれが元々あった箇所にはめ込まれるのを同時に体験するような―は他にもあり、アランの凄さはこういうところにあるのだと実感。

但し、アランの指揮に対してオケの反応がひたすら従順過ぎて、互いに切り結んで行くような瞬間がない。それゆえ、先述したアランの美点に感嘆しつつも全体としては筆者がこの曲にどうしても期待してしまうスリリングな要素がなくて何とはなしに予定調和的な音楽が続く。アランと都響ではあのマーラー:第5のようなこちらの想定を大きく踏み越えた大名演を体験しているだけに要求が大きくなってしまうのだが…。今後の演奏を楽しみに待とう。

(2019/1/15)