ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団|藤原聡

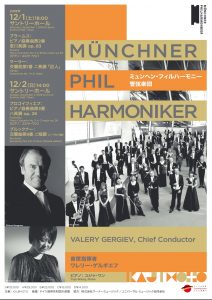

2018年12月1日 サントリーホール

Reviewed by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

ピアノ:ユジャ・ワン

指揮:ワレリー・ゲルギエフ

管弦楽:ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

<曲目>

ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 op.83

(ソリストのアンコール)

メンデルスゾーン:無言歌 嬰へ短調 op.67-2『失われた幻影』

ビゼー(ホロヴィッツ編):カルメンの主題による変奏曲~『シプシーの歌』

マーラー:交響曲第1番『巨人』

ミュンヘン・フィルは、ゲルギエフが音楽監督に就任した直後の2015年12月にこの指揮者と早くも来日公演を行なっている。筆者はその折は未聴であるが、聞くところによれば両者の意思疎通がまだ十分ではなくお互いに探り合っているような雰囲気があったとのこと。

今回の来日公演はそれから3年が経過し、注目すべきは浸透しているであろうそのコンビネーションだろう。尚、筆者の実演におけるミュンヘン・フィル体験では残念なことにチェリビダッケのものが抜けている。若杉弘、ティーレマン、そしてマゼール。前二者において恐らくはチェリビダッケの薫陶の賜物だろうが非常な音響の透明さに驚嘆、後者においてはあまりに密度が濃くコクのある音に圧倒された記憶が蘇る。いずれもスペシャルな実演であったのだが、果たしてゲルギエフはそれに比類すべきものをもたらしてくれるのか…。

最初のブラームスの協奏曲では、ユジャ・ワンが非常にじっくりと落ち着いてていねいな演奏を聴かせた。このピアニストであればどこかしら奇抜な箇所があるかも知れないと構えていたがこれは拍子抜けである。がしかし、これはいい意味でだ。和音の鳴らし方が実に美しくバランスが良く音楽的。楽節の推移部分も自然でセンスに富む。旋律の歌わせ方も大き過ぎず、かと言って禁欲的過ぎず、言葉の最良の意味で中庸(これは実にブラームス的だ)。しかもダイナミックな迫力も必要にして十分であり、恐らく男性ピアニストでも弾きこなすのに困難であろうこの曲をこの華奢な女性ピアニストがここまでものにしているのが凄い。失礼ながらこれほど真っ当で素晴らしい演奏をユジャ・ワンがこの曲において披露するとは想定外であった(反面、この真っ当さをして「ユジャにしては物足りない」という意見もあろう)。

ピアニストが良すぎたせいもあろうが、オケのサポートは至って普通、ひたすら「ソツがない」、この一語に尽きる。妙に淡白な箇所が散見され、これはやる気のない時のゲルギエフ(!)が聴かせる音楽。後半への温存か。

しかし第3楽章での室内楽的な箇所でのピアノとの親密な絡みはオケの力を伺い知るに十分ではあった。ユジャ恒例のアンコール、メンデルスゾーンでは内省的な表現で唸らせ、ビゼー=ホロヴィッツではユジャの「分り易い」側面であるブラヴーラな超絶技巧を駆使して満場の喝采を浴びていた(この間、ゲルギエフはステージ袖に立って聴いていた)。

後半の『巨人』だが、結論から記せば悪くはないもののゲルギエフとミュンヘン・フィルであればもっと突き抜けた演奏が可能であったのでは、という印象だ。全般にゲルギエフにしてはデュナーミクの対比がさほど強くなく、第3楽章での粘りはいかにもゲルギエフらしい濃厚さを見せるもテンポは概ね速めであっさりとしている。終楽章でも快調時のこの指揮者らしい起伏に飛んだ構成力が見通せず、コーダでも不完全燃焼気味。

オケのコンディションはなかなか良いもの、マゼールやティーレマンの際に感じた恐るべき一体感や音自体の濃厚さはさほど感じられず、誤解を恐れずに書けば「普通に上手いドイツのオケ」化した印象。

周知だろうが、ゲルギエフは余りの多忙ゆえかコンサートの出来不出来が大きく、筆者が聴き得た範囲で言えば都響との『春の祭典』やウィーン・フィルとの『悲愴』、マリインスキーのオケとのショスタコーヴィチの『第8番』などは掛値なしの凄演だったが、時にはただ流しただけのような演奏に遭遇したこともある(こちらは具体的には書かない)。この12月1日の演奏も後者に近い、というのが筆者の偽らざる印象である。好調時のゲルギエフに当たるかどうかは博打のようなものか(苦笑)。

(2019/1/15)