サントリーホール 作曲家の個展II 2018 金子仁美×斉木由美 愛の歌 |平岡拓也

サントリーホール 作曲家の個展II 2018 金子仁美×斉木由美 愛の歌

サントリーホール 作曲家の個展II 2018 金子仁美×斉木由美 愛の歌

2018/11/30 サントリーホール 大ホール

Reviewed by 平岡拓也(Takuya Hiraoka)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

ピアノ:野平一郎

管弦楽:東京都交響楽団

コンサートマスター:山本友重

指揮:沼尻竜典

<曲目>

金子仁美:レクイエム〜ピアノとオーケストラのための~(2013)

斉木由美:アントモフォニーⅢ(2003-4)

金子仁美:分子の饗宴(2018/サントリー芸術財団委嘱作品/世界初演)

斉木由美:The First Word╱第一の言葉(2018/サントリー芸術財団委嘱作品/世界初演)

サントリー芸術財団が1981年から開催する企画「作曲家の個展」。2016年からは「第Ⅱ期」となり、2人の作曲家の作品を取り上げるスタイルとなっている。今年の顔となるのは、金子仁美・斉木由美という女性作曲家2人(女性、という枕詞で創作を論じる気は毛頭ないが)。本公演で掲げられている「愛の歌(Les Chants de l’Amour)」という企画テーマは、2人がお互いの共通点を探る中で導き出したものだという。2人は同時期にパリに留学し、金子は作曲の師として、斉木は管弦楽法の師としてジェラール・グリゼイ(1946-1998)に学んだ。現代の音楽創作は音響その他の要素に注力しており、「歌」を感じられることが少ない、と意見を一致させた彼女らが出会ったのが、グリゼイ晩年の作品である『愛の歌』であった。2018年はグリゼイの没後20年という節目でもあり、本公演には亡き師へのオマージュの意味合いも込められているのかもしれない。

前半が旧作、後半が委嘱新作という区分ではあったが、ここでは作曲家毎に記述する。

金子仁美『レクイエム』はピアノとオーケストラのための協奏的作品。リズムはグレゴリオ聖歌の言葉の文節、和声は歌唱のフォルマント分析に基づく倍音構造スペクトルによる、とプログラムにはある。つまり、レクイエムの原点であるグレゴリオ聖歌という「歌」から2つの骨組みを抽出し、器楽と管弦楽のために再構成したということだ。では、「愛」は?プレトークで金子自身が「死者に向けての愛」と語っていたが、果たして彼女の言葉なしに、知覚だけでその「愛」を認識できたかどうか―筆者は自信がない。クラスターを多用し、打楽器の重低音が横溢する凄絶な音響が過ぎ去り、チェロとピアノの二者が残って静かに対話する終盤(『楽園にて』に該当する箇所か)は嵐の後のような趣を残した。

後半の委嘱作『分子の饗宴』は、『レクイエム』に比して非常に明快なフローに沿って展開した。その明快さゆえ、20分以上の大曲にも拘らず構成が手に取るように追えた。これは驚きであった。この作品で金子は「日常の愛」によって成立する風景である食卓に着眼している。プロローグに続いて、食物の味を構成する5つの基本味の分子構造を音型で表現し、それらが摂取、消化され、エピローグに至るのだが―これは殆どソナタ形式のようなものではなかろうか。(プログラムで金子自身が各基本味の「提示」と記しているあたり、当然作曲家本人もそのつもり、と受け取ったが)その「提示部」において提示される5つの基本味(酸味、塩味、旨味、苦味、甘味)には象徴的な楽器の響きが割り振られており、ライトモティーフ的に用いられる。酸味はオンド・マルトノ、塩味はハープと弦楽器―といった具合だ。これらのモティーフは摂取、消化とセクションが進むにつれて入り乱れ、動機群が立体的に積み上げられてゆく。消化の最後では金管がマウスピースをプープーと鳴らし、低音のずしんという一撃が続くが―これらは放屁と排便か?まさか。しかし、聴いている最中、それらの行為を連想したのは事実だ。

モティーフ群を提示し、それらの繁茂で物語を構築するという手法は、ベルリオーズ以来の既出の手法だ。しかし、摂取・消化セクションでそれらのモティーフの重なりを聴衆に印象付ける手法は、優れたコンポジションの賜物であろう。摂取の中で甘味→苦味と続いた時は、「ああ食事の最後にデザートを食べて、コーヒーでも飲んだのかな」と想像できたほどだ。高い完成度に感服。ただ、プログラムにある万葉集「東歌」やプラトン『饗宴』との関連は全く知覚出来なかった。

斉木由美『アントモフォニーⅢ』は、彼女の「アントモフォニー」(ギリシア語で昆虫を表すエントモス、音を表すフォネーを繋ぎ、フランス語読みした彼女の造語である)シリーズの第3作目。昆虫の発する音と、虫たちのいる風景を管弦楽で描く。木管楽器が奏でるスズムシの音色は全編を通して現れるが、その文脈は登場時毎に多彩に表情を変え、作品に響きの奥行きを与える。俯瞰的な広がりを持つ音風景かと思いきや、突然巨大な甲虫(低弦のずしんという響きにそれを想起した)が眼前に出現したような驚きを与えるなど、マクロとミクロの自在な行き来―しかもそれはシームレスに行われる―が面白い。

自然界の音を用いた作曲で真っ先に連想されるのはメシアンと鳥であるが、斉木作品における虫をこれと同列に論じることはやや危険かもしれない。鳥の囀りは旋律での模倣が可能であり、古来から楽音に近い扱いを受けてきたが、虫の羽音はノイズに近い。それにキリスト教におけるヒエラルキーでは虫は最下層である。まもなく全国各地で鳴り響くベートーヴェン『第9』でもこう叫んでいるではないか、“Wollust ward dem Wurm gegeben(肉体の快楽など虫けらにくれてしまえ)”と―。こう考えると、虫の羽音を「虫の音(ね)」として美しいものと見る文化は日本特有のものかもしれない。斉木が虫を題材として既に何作も発表しているのも、この彼女ならではの「愛」の視点が広く支持されるからではなかろうか。

虫の音を扱い色彩的で明晰な作品を書いた斉木が、後半『The First Word╱第一の言葉』では烈しく厳しい音響をもつ、抽象度の高い作品を提示してきた。十字架にかけられたイエス・キリストの7つの言葉のうち第1の言葉に焦点を絞り、自らが死せる中での無条件の赦しという「究極の愛」が念頭に置かれている。ある一定音域内の目まぐるしい往来や高弦の悲痛な叫び、悲劇的な和音の使用、更に突然のジャズ・コンボの闖入など、イエスの走馬灯のようでもあったが―筆者には、一度の実演で消化するのは困難であった。聴きながら、斉木は『アントモフォニー』の親しみ易さから脱却したいのだろうか?とふと思ってしまった。この後に続く残り6つのイエスの言葉にも斉木が作曲するとすれば、聴いてみたいが。

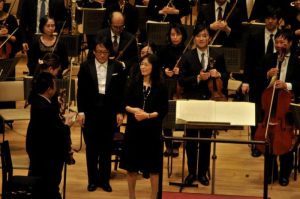

強面な旧作・明快な新作の金子仁美、色彩豊かな旧作・険しい新作の斉木由美と、2作曲家の異なる個性が並ぶ演奏会となった。ピアノの野平一郎、沼尻竜典と東京都交響楽団は献身的に奏で、聴き手を作品への熟考へと誘ってくれた。

果たして、彼女らが我々に問うた「愛の歌」とは何だったのか―整然としたコンポジションにグリゼイの影は確かに見たけれども、どの作品にも旋律としての「歌」はない。強いて言うならば、様々な方向に向けられた「愛」と、それらを明晰に聴衆に伝播しようとする確かな筆致が「歌」を奏でたのであろうか。一聴き手として、受容に相当な熟考と反芻を要した、ずしりとした聴後感を残す2時間であった。

(2018/12/15)