小人閑居為不善日記|ロビー・ミュラーについて、そしてアメリカン・ニューシネマの末路|noirse

ロビー・ミュラーについて、そしてアメリカン・ニューシネマの末路

text by noirse

1

2018年も終わりに近付いてきた。タイミングを逸してしまったが、ロビー・ミュラーについて書いておきたい。

ミュラーはオランダ出身の撮影監督で、去る7月4日に世を去った。《奇跡の海》(1996)でのブレの強い手持ちカメラ撮影や《ダンサー・イン・ザ・ダーク》(2000)の大胆なデジタル機材の導入など新たな試みにも意欲的だったが、多くの観客の記憶に残っているのは、ヴィム・ヴェンダース《さすらい》(1976)や《アメリカの友人》(1977)、ジム・ジャームッシュ《ダウン・バイ・ロー》(1986)などでの厳密なフレーミングや鮮やかなライティングだろう。

ミュラーはオランダ出身の撮影監督で、去る7月4日に世を去った。《奇跡の海》(1996)でのブレの強い手持ちカメラ撮影や《ダンサー・イン・ザ・ダーク》(2000)の大胆なデジタル機材の導入など新たな試みにも意欲的だったが、多くの観客の記憶に残っているのは、ヴィム・ヴェンダース《さすらい》(1976)や《アメリカの友人》(1977)、ジム・ジャームッシュ《ダウン・バイ・ロー》(1986)などでの厳密なフレーミングや鮮やかなライティングだろう。

中でも代表作はやはりヴェンダースとタッグを組んだロードムービーの金字塔《パリ、テキサス》(1984)だ。自然光を活かして切り取ったアメリカ西海岸の風景は、ひと目見たら忘れられない鮮烈さを湛えている。ネストール・アルメンドロスやヴィルモス・ジグモンドなど、自然光を効果的に使用したカメラマンはそれまでにもいた。だが彼らが柔らかい光を好んだのに対し、ミュラーはジョエル・メイエロウィッツやレン・ジェンシルなど俗に「ニューカラー」と括られる写真家の作品を研究、原色を強調し、高い評価を得た。

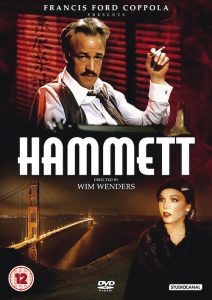

それは新しい試みではあったが、同時にノスタルジックな感情を刺激するものだった。ヴェンダースは《パリ、テキサス》直前、《ハメット》(1982)という映画に力を注いでいた。ワーナー配給でゾエトロープ(F・F・コッポラのスタジオ)製作。戦後の犯罪映画、フィルムノワールへのオマージュだ。ドイツ出身ながらアメリカ映画に憑りつかれて育ったヴェンダースにとって、これは渾身の一作だった。

それは新しい試みではあったが、同時にノスタルジックな感情を刺激するものだった。ヴェンダースは《パリ、テキサス》直前、《ハメット》(1982)という映画に力を注いでいた。ワーナー配給でゾエトロープ(F・F・コッポラのスタジオ)製作。戦後の犯罪映画、フィルムノワールへのオマージュだ。ドイツ出身ながらアメリカ映画に憑りつかれて育ったヴェンダースにとって、これは渾身の一作だった。

そのためヴェンダースは、《ハメット》の撮影監督に、フィルムノワールの巨匠ロバート・アルドリッチとのタッグで知られるジョセフ・バイロックを起用。テクニカラー撮影で現場に臨んだ。テクニカラーは戦前戦後のハリウッド黄金時代に広く使用された彩色技術で、強い原色を特徴とする。ヴェンダースにとって、テクニカラーこそ「アメリカの光」だったのだろう。

だがヴェンダースはコッポラと衝突し、多大な時間と予算を投入した《ハメット》は失敗に終わる。その失意を引きずったまま着手したのが《パリ、テキサス》だ。本作でのミュラーの撮影はテクニカラーを彷彿とさせるが、これはヴェンダースの意向を汲んでもいるはずだ。

《パリ、テキサス》は、過去に苛まされる男の放浪を描いている。家族の元を去り、数年振りに砂漠から戻ってきたトラヴィスは、離れ離れになっていた小さい息子と旅に出る。息子との関係を回復し、妻とも邂逅するが、トラヴィスは妻子を置いて、ふたたび放浪の旅に出てしまう。

ここにはヴェンダースが青春時代に熱中した、ジョン・フォードらの西部劇への憧憬がある。またロードムービーの先駆的作品として《イージー・ライダー》(1969)などのアメリカン・ニューシネマの系譜にあることも忘れてはいけないが、もともと《イージー・ライダー》も西部劇を背景としている。ヴェンダースは幾重にも渡って、この作品に映画史的記憶を折り込んでいる。

このような映画史への目配せと抒情溢れるストーリー、ミュラーの手による映像は絶賛され、ヴェンダースは《ハメット》で果たせなかった、自分なりのアメリカ映画への決着を付けることに成功した。そこに大きな貢献を果たしたミュラーの仕事は、ヴェンダースの「アメリカ映画への旅」の旅先案内人だったのだろう。

ミュラーの映像にはこのように、見る者をノスタルジックな映画の世界へと誘惑し、慰撫する効果がある。だがハイウェイの闇に消えていくトラヴィスの姿には、あまりにできすぎているように感じてもしまう。トラヴィスの旅とは、ヴェンダースの映画的記憶に決着を付けるための、理想化されたロマンチシズムの結晶だ。これを手放しで賞賛してよいものなのだろうか。

2

先日、とある名画座で、行きそびれていた、リチャード・リンクレイター監督の《30年目の同窓会》(2018)という映画を見てきた。邦題は安手のTVドラマのようだが、原題は《Last Flag Flying》。ここでのFlagとは国旗のことで、Flag Flyingには国旗掲揚の意味もある。

先日、とある名画座で、行きそびれていた、リチャード・リンクレイター監督の《30年目の同窓会》(2018)という映画を見てきた。邦題は安手のTVドラマのようだが、原題は《Last Flag Flying》。ここでのFlagとは国旗のことで、Flag Flyingには国旗掲揚の意味もある。

2003年、イラク戦争の最中。ドクという男が、ベトナム戦争を共に戦ったサムとローランドの元にやってくる。数十年振りに現れたドクは、暗い表情で二人に切り出す。イラクでひとり息子が戦死して、遺体の引き取りに行かなくてはいけない。妻は数年前に病死して、信頼できる友人もいない。どうか同行してくれないか――。

原作はダリル・ポニクサンの小説で、《The Last Detail》(1970)という作品の続編に当たる。こちらも《さらば冬のかもめ》(1973)として映画化されており、アメリカン・ニューシネマを代表する一本として評価されている。監督したハル・アシュビーは既に故人。《30年目の同窓会》は正式な続編ではないし、リンクレイターも関連はないと言ってはいるが、後継的作品と言っていいのだろう(ポニクサンも脚本執筆に参加している)。

《さらば冬のかもめ》もロードムービーだ。2人の海軍下士官が、たった40ドル盗んだだけの罪で8年もの懲役を言い渡された新兵を刑務所に護送する命令を受ける。道中を共にするうちに2人は新兵に同情し、政府や軍の方針、ひいてはその元で働いてきた自分自身のありかたにまで疑念を抱くようになる。

《さらば冬のかもめ》もロードムービーだ。2人の海軍下士官が、たった40ドル盗んだだけの罪で8年もの懲役を言い渡された新兵を刑務所に護送する命令を受ける。道中を共にするうちに2人は新兵に同情し、政府や軍の方針、ひいてはその元で働いてきた自分自身のありかたにまで疑念を抱くようになる。

アメリカン・ニューシネマとは、1960年代の政治の季節に勃興した映画運動だ。それまでの価値観を疑い、反発した若者たちを描き、当時の観客から多くの共感を得た。ニューシネマの主人公たちは反抗の挙句、映画の最後に命を落とすか、そうでなくとも辛酸を舐め、社会からドロップアウトしていく。《さらば冬のかもめ》の3人も、それまでのような生きかたを続けることはできないだろう。

だが時代は変わる。80年代、レーガン政権下のアメリカ経済は好景気を迎え、ニューシネマのような「負け犬の映画」は消え去っていった。だが60年代の若者たちが消え去ったわけではない。ある者は社会に戻り、安定した生活を築いていっただろう。しかしそういう者ばかりではあるまい。それはニューシネマの主人公たちにしても同じはずだ。

3

サムとローランドの関係は、それをよく物語っている。がさつなサムはしがないバーの店長で、放埓な生活を続けている。かたやローランドは、かつては同様にあらくれていたが、その後信仰に目覚め牧師の座に収まり、家族にも恵まれて、一見折り目正しいアメリカン・ライフの体現者となっている。

しかし旅の過程で、ローランドも本質的には変わらないことが分かっていく。建前をかなぐり捨て悪態を吐くローランドの姿は観客の笑いを誘い、彼を快く受け止めるだろう。政府は未だに愚行を続けていて、穏健な地位に納まったように見えるローランドも本当はそれをよく思っていない。観客は、ローランドのような男でさえまだ反骨心を失っていないことを認識し溜飲を下げる、そういう小さなカタルシスが用意されている。

ニューシネマが体現していた反骨気質が、未だにアメリカの底流に流れているということ。それに対し、観客が次第に共感していくように仕掛けられた導線。つまり《30年目の同窓会》は、《さらば冬のかもめ》の続編というよりも、もっと深い射程でもって「ニューシネマのその後」を描いていると考えたほうがいい。これがロードムービーというのも、それを意識した設定なのだろう(ニューシネマにはロードムービーが多い)。

しかしサムはローランドのように上手く立ち回ることができない。60年代に養われた彼の反骨気質は、社会に適合するには不向きだ。未だ独身で、ドクと同じで、親しい友人もいないようだ。遠くないうちに不摂生な生活が祟り、孤独に死んでいくのだろう。

わたしはそこに、ニューシネマの末路を見た思いがした。妥協をよしとせず社会から去っていったニューシネマの主人公たちは、納得のいく生活を築けたのだろうか。サムを見ていると、彼らは不遇な末路を辿っているようにしか思えない。サムのように孤独な死へ突き進んでしまうのであれば、上辺だけであろうとローランドのように社会に溶け込み、安定した生活を築いたほうがよくはないか。

忘れ去られた人々。大統領選を巡ってよく聞いた言葉だ。自業自得の一言で片付けられるものではない。もちろんラストベルトの労働者と60年代の生き残りでは話が違うし、虚構と現実を簡単に一緒にはできない。だが、サムのような人間もたくさんいるに違いない。ヴェンダースのようにそれを理想化して終わりとするのは、今の時代にはそぐうまい。これは政治の問題であると同時に、映画の問題でもあるはずだ。

有名人の訃報を、安易に時代の終りと結び付けるのは好きではない。だがロビー・ミュラーの死には、思わず時代が変わってしまったことを連想してしまう。ニューシネマの思想とは、果たして何だったのだろうか。ロードムービーの旅人たちは、今何処をさすらっているのだろうか。

(2018/12/15)

——————–

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中