特別寄稿|東響第68回川崎定期を聴いて〜深井、早坂、小山、伊福部を辿る北への道行|中村寛

東京交響楽団第68回川崎定期を聴いて~深井、早坂、小山、伊福部を辿る北への道行

text by 中村寛(Hiroshi Nakamura)

photos by 池上直哉/写真提供:東京交響楽団

photos by 中村寛

永遠に続くかのような深夜の道、漆黒の闇の中、車はただひたすら北を目指して疾走する。先日の東京交響楽団、第68回川崎定期演奏会で聞いた二曲目、早坂文雄(1914−55)の『ピアノ協奏曲』第一楽章の長い展開部、畳み掛けるピアノとそれを包み込むオーケストラの慟哭の調べが、私の耳に付いて離れない。

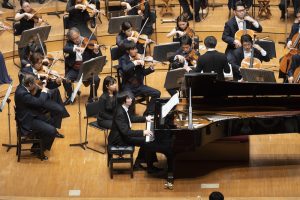

その演奏会、浅草オペラのように西洋音楽が大衆化した大正デモクラシーの時代に、「異郷」1)と小山清茂(1914−2009)の言うような地で育った作曲家が、戦後、故郷を離れて久しい壮年期に書いた作品を俯瞰しようというもの。大井剛史の指揮する深井史郎(1907−59)『架空のバレエのための三楽章』、ピアノ独奏に2016年フランツ・リストコンクール第1位の阪田和樹を迎えた早坂『ピアノ協奏曲』、そして小山の『弦楽のためのアイヌの唄』、伊福部昭(1914−2006)『シンフォニア・タプカーラ』の4作品だ。

早坂作品の冒頭から聞こえてくる、大地から湧き上がるような低弦の呟きに支えられたホルンの朗々たる主題、その名状し難い悲しみ。曲全体に通底する、滔々と流れる大河のようなこの悲哀は一体何なのだろうか?

その響きの秘密を追って、彼の故郷、北海道へと車を走らせる。金色堂の浄土、イーハトーヴの丘、海を隔てた北の大地、先般の地震で路面が波打つ日高道。飛行機や新幹線で直行してはわからない、道行きのあまりの遠さ… それはあたかも時空を遡及する旅。まるで、この曲が現前したかのような光景だ。どこまでも続く、繰り言のような阪田のピアノ、纏わりつくオーケストラの響き。協奏というよりは変容とでもいうべき主題の展開が齎すしっとりとした情緖の波。やがてそれは、大井の悠然たる指揮によるオーケストラの滔々としたうたへと収斂してゆく。

極貧の極みだったという生い立ち、宿痾の肺病による吐血、作曲家としての矜持だけを胸に、若き日の早坂の辿った道行きが迫ってくる。今の私に、それをどれだけ身近に感じることができるか? こころの裡と実際と、この二重の距離の遠さに、日常に埋もれていた感覚が徐々に蘇る。

一転、常動的な曲調が耳を衝く第二楽章に、演奏会の最後に奏でられた早坂の朋友、伊福部昭の『シンフォニア・タプカーラ』を思う。

その冒頭、弦楽器の聖歌風のパッセージからは、伊福部が少年期を過ごした十勝の大地、その原風景が聞こえてくる。それは、太古から今も変わらずこの地を吹き抜ける風のそよぎ。跋行的なリズムが奏でる主題は、かつて彼が聞いたというアイヌたちの踊り、その遥かなるこだま。展開部の叙情的な調べは、大地に宿る精霊たちの声だ。

更に、静かにゆったりと、幾つかの音形が頻拗に続く第二楽章。その断ち切られたうたは、今や人知れず佇む碑以外には失われてしまった世界への愛惜。そして再び、抜行的なリズムが乱舞となって戻ってくる終楽章。一見、土着風に聞こえる熱狂を、大井の指揮は、構成的で端正な演奏によって際立たせる。

現在、図書館に伊福部を讃える資料室のあるこの地で、村長の息子として豊かな教養を育み、様々な文化の影響を受けたという彼のノスタルジアが聞こえてくる。

一方、早坂作品の後半、第二楽章は、そんな伊福部節より遥かに軽妙な諧謔曲。執拗なピアノのパッセージが、あくまで端正な阪田の演奏によって延々と繰り出される。朗々と歌うオーケストラ、自己主張に見えてその実、時間の流れに身を任せるピアノ。どこか心ここに在らずといった狂乱の合間に時折、垣間見せるそこはなとない寂寥感に、痛覚という言葉を思い出す。

一方、早坂作品の後半、第二楽章は、そんな伊福部節より遥かに軽妙な諧謔曲。執拗なピアノのパッセージが、あくまで端正な阪田の演奏によって延々と繰り出される。朗々と歌うオーケストラ、自己主張に見えてその実、時間の流れに身を任せるピアノ。どこか心ここに在らずといった狂乱の合間に時折、垣間見せるそこはなとない寂寥感に、痛覚という言葉を思い出す。

阪田がアンコールピースとして弾いた武満徹の『雨の樹II』、その幾度となくせり上がってくる音型に、早坂の痛覚がこだまする。

そう、この広大な大地が醸し出す時空の超越感、そのノスタルジアこそ、彼らの音の源泉なのだ。早坂にあってはその儚さへの、伊福部にあってはその遥かさへの。私が早坂作品に打たれたのは、単なる私的な悲しみではない。儚さ、その愛おしさだったのだ。

ノスタルジア、それは過去の単なる追憶ではない。過去の秘めれたポテンシャルを現前化することだ。北海道、東北の各地に点在するアイヌの足跡、縄文趾… この広野の行く先々で交錯する過去と現在。その、天と地が交わるところに息づく万物への畏敬の念。あいにくの荒天に、手つかずの自然がありのままの姿を見せる、その霊力。

彼らの音楽は、時空を跨ぐ夢なのだ。当初、早坂に紋切り型の悲しさしか言えなかったのは、ひとを、地を隔てる世界に日々暮らしている、私自身の「遠さ」ゆえだったのかも知れない。

青年期の早坂が、友人を頼って逗留したという昔の炭鉱町を訪ねてみる。夕暮れ迫る空知の街、そのかつての賑わいは、今や人通りの絶えた過疎の光景に転じていた…

*

演奏会の最初に演奏された深井史郎『架空のバレエのための三楽章』にとって、その「遠さ」は、学校よりも、レコードや音楽文庫での独習、ひととの出逢いから学んだという「あまりに遠い」フランス、パリの流行へのこころの震え、その遥かな憧れへのノスタルジアとなって現れる。

すなわち、さざ波のような室内楽的パッセージが、木管、弦、金管楽器に受け渡されてゆく緻密な第一楽章。冒頭のオーケストラの咆哮が、フルートの美しいうたを導き出す第二楽章。弦楽器に引き渡されてゆくそのうたと、木管のパッセージの駆け引きの妙は、やがてオーケストラ全体に波及してゆく。続く終楽章はオーケストラの狂乱。疾走する弦楽器に続いて、スペイン狂詩曲風の熱狂を執拗に繰り返す職人芸的なオーケストレーション。歌うところはあくまで歌い、熱するところはあくまで熱く、表情豊かな東響の熱演が小気味良い。

それらにラヴェルへの賛美を聞くのは容易だが、秋田の町医者の息子にして永遠の反骨青年、その著作に見る、およそ学校的なものへの批判的なもの言いとは裏腹に、どことなく総花的な印象を滲ませた華麗な曲調から聞こえる「西洋近代との対峙」という明治以来の知識人の自意識が、突如、第二楽章の末尾に断末魔のような叫びと化して、ぎょっとする。

このいわく言い難い鬱屈感、他方「他の作家の影響をうけることによって、自己を失うことを恐れるもののごときは、個性の貧弱な、いやしくも芸術家たる資格もないものだ」2)

と看破する自負。文化的素養という点では恵まれた環境に育ったと言えるこのこの旧制高校学徒のアンビヴァレンツな思いが、こうした絶叫を生むのだろうか? 夕闇に沈む、彼の育った町並みに、何故か先の炭鉱町が頭をよぎる。

他方、休憩を挟んで三曲目に演奏された小山清茂の小品『弦楽のためのアイヌの唄』にとってのそれは、深井よりもずっと素朴だ。その響きは、長野の山村出身の自分に、野を駆けるアイヌのイメージを重ね合わせた小山独特の彼らへの共感。荒々しく執拗な低弦のオスティナート、呪文のようなピチカート、ポルタメントを多用した、畳み掛けるようなヴァイオリンのうた、声の所産を思わせる特殊奏法の数々が、それを証しする。

過疎化の波の中、今や担い手が失われつつあるというその地の盆踊りや神楽の音色、ふるさとの唄が音楽の原体験だったという小山のリアリティが、東響弦楽器群が奏でる重厚なサウンドに乗って伝わってくる。

彼が通った分教場はもはやなく、その元教室は彼の業績を顕彰する展示室になっていた。

*

私の拙い、どんな形容をもすり抜けて、それ自体が固有のいのちを息づくそれぞれの音たち。その多様さ… 対して、今やどこへ行っても巨大なショッピングモール、画一的にリフォームされた町並み。失われてしまったのは過去ではない。消費と効率化の波に、霊気に満ちた大地を記憶の彼方へと追いやってしまった私たち自身なのだ。だから音楽を聞く。

私の拙い、どんな形容をもすり抜けて、それ自体が固有のいのちを息づくそれぞれの音たち。その多様さ… 対して、今やどこへ行っても巨大なショッピングモール、画一的にリフォームされた町並み。失われてしまったのは過去ではない。消費と効率化の波に、霊気に満ちた大地を記憶の彼方へと追いやってしまった私たち自身なのだ。だから音楽を聞く。

縦横なイメージを喚起させてくれた大井、阪田&東響の秀逸な演奏に感謝。

1) 小山清茂著『田螺のうたが聞こえる』(1984)

2) 深井史郎著『恐るるものへの風刺』(1965)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

東京交響楽団第68回川崎定期演奏会

2018年10月7日 ミューザ川崎シンフォニーホール

<演奏>

指揮:大井剛史

ピアノ:阪田知樹

管弦楽:東京交響楽団

<曲目>

深井史郎:『架空のバレエのための三楽章』(1956)

早坂文雄:『ピアノ協奏曲』(1946-48)

小山清茂:『弦楽のためのアイヌの唄』(1964)

伊福部昭:『シンフォニア・タブカーラ』(1954/79改訂)

(2018/11/3記)

—————————————

中村寛(Hiroshi Nakamura)

1965年滋賀県生まれ。タラゴーナ市作曲賞(スペイン)、カジミェシュ・セロツキ作曲賞(ポーランド)、ストレーザ音楽週間作曲賞(イタリア)、ISCM「World Music Days」フェスティヴァル入選(スロヴェニア、スウェーデン)、日本音楽コンクール作曲部門第1位、日本交響楽振興財団作曲賞最上位入賞・日本財団特別奨励賞、東京文化会館舞台創造フェスティヴァル最優秀作品賞、芥川作曲賞ノミネートなど。セイナヨキ作曲賞・聴衆賞(フィンランド 2011/CD SCOR201601)、アーラウ作曲賞(スイス 2017)。多田栄一氏、三善晃氏等に個人的に作曲を師事。