小人閑居為不善日記|やはり、音楽に政治を持ち込むべきではない――テイラー・スウィフトとカニエ・ウェスト|noirse

やはり、音楽に政治を持ち込むべきではない――テイラー・スウィフトとカニエ・ウェスト

text by noirse

1

《アンダー・ザ・シルバーレイク》という映画を見た。ハリウッド近郊のシルバーレイクを舞台に、消えた女を探す男を描いた作品だ。というとありきたりだが、映画や音楽には一家言あるものの、金も仕事もなく、いつしか陰謀論に行き着いてしまった男が主人公という点がミソだ。主人公サムの体験の何処までが現実で何処からが妄想なのか、その判断は観客に委ねられている。

《アンダー・ザ・シルバーレイク》という映画を見た。ハリウッド近郊のシルバーレイクを舞台に、消えた女を探す男を描いた作品だ。というとありきたりだが、映画や音楽には一家言あるものの、金も仕事もなく、いつしか陰謀論に行き着いてしまった男が主人公という点がミソだ。主人公サムの体験の何処までが現実で何処からが妄想なのか、その判断は観客に委ねられている。

注目したいのは、サムがある邸宅に彷徨い込んだときだ。屋敷の主人は不気味な老人で、往年のヒット曲をピアノで奏でながらこう言ってのける。時代を代表する名曲やヒット曲は、どれも自分がゴーストライターとして書いたものだと。サムは、自分が若い頃に夢中になって聞き、人生を誤ったきっかけになったであろう曲が、他人が書いたものだったという事実(妄想?)を突きつけられ、パニックに陥る。

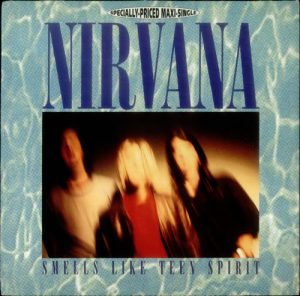

主人公がショックを受けたのは、〈Smells Like Teen Spirit〉という有名な曲だ。ニルヴァーナが1991年にリリースした《Nevermind》の冒頭を占めるナンバーで、当時の鬱屈した若者たちの感情を捉え、時代のアンセムとなった。シアトルのマイナーなパンクバンドに過ぎなかったニルヴァーナは一躍スターとなるが、フロントマンのカート・コバーンは急激な環境の変化により心のバランスを崩し、3年後に猟銃自殺してしまう。

主人公がショックを受けたのは、〈Smells Like Teen Spirit〉という有名な曲だ。ニルヴァーナが1991年にリリースした《Nevermind》の冒頭を占めるナンバーで、当時の鬱屈した若者たちの感情を捉え、時代のアンセムとなった。シアトルのマイナーなパンクバンドに過ぎなかったニルヴァーナは一躍スターとなるが、フロントマンのカート・コバーンは急激な環境の変化により心のバランスを崩し、3年後に猟銃自殺してしまう。

サムにとって〈Smells Like Teen Spirit〉は、自らをアイデンティファイする「反逆の歌」だ。老人の言葉に、犯されざるべき聖域が侵食されたような気分となったのだろう。しかしその「反逆」は、サムが人生を賭けるに値するものだったのだろうか。

カナダの哲学者、ジョセフ・ヒースに《反逆の神話》という著書がある(アンドルー・ポターとの共著)。ヒースは1967年生まれで、ニルヴァーナには少し早いが、80年代のハードコア・パンクを聞いて育ち、音楽にも詳しい。彼はカート・コバーンを例に引きながら、ヒッピーらのカウンターカルチャーやパンク・ムーブメントのような反逆は失敗したと論じていく。

ロックは今でも反逆と結び付けられがちだが、実際には既に保守的な音楽だ。ポリティカル・フォークの先鋒だったボブ・ディランは、ノーベル賞をありがたく受け取った。パンクの代名詞、セックス・ピストルズのジョン・ライドンでさえもう還暦を越えており、ずいぶんとふくよかな体型になった。当時髪を逆立てていた若者も、今では年相応の社会的地位に納まっているだろう。

ロックはむしろ、反逆の対象となるべき存在ですらある。それを未だに抵抗の音楽とうそぶき、若いリスナーにもそう刷り込もうというならば、時代錯誤もはなはだしい。

若者たちの反逆のカルチャーは左派的な思想と結びつき、一時は世間を騒がした。だが、どれもこれも政治を変えることはできなかった。それどころか、反逆のカルチャーはファッションなど商品として市場に組み込まれ、資本主義と一体化している。ロックもパンクも、かつて敵と見做したシステムの歯車のひとつになってしまったのだ。そしてそれを認識できていない人たちは今でも多く、自分たちを「反逆者」だと思い込もうとしている。

2

10月、中間選挙を前に、歌手のテイラー・スウィフトが民主党支持を表明し、若者に選挙を呼びかけた。テイラーは世界でもトップレベルの売り上げを誇っており、特に母国アメリカでの十代のファンへの影響力は計り知れない。結果、有権者登録数は急増した。

10月、中間選挙を前に、歌手のテイラー・スウィフトが民主党支持を表明し、若者に選挙を呼びかけた。テイラーは世界でもトップレベルの売り上げを誇っており、特に母国アメリカでの十代のファンへの影響力は計り知れない。結果、有権者登録数は急増した。

テイラーはアメリカの著名人にしてはめずらしく、政治的意見を表明しないことで知られていた。もともとカントリー歌手の出身だが、この音楽は(もちろん一枚岩ではないが)保守層の支持が根強い。彼女のメイン・ターゲットたる子供たちを狙い撃つには、親にも公認される音楽として、過激と取られかねない言動は避けたかったろう。

SNS時代のスターというべきか、テイラーは身の振る舞い方に敏感だ。彼女は数年前にカントリーからポップ歌手に転向したが、その背景にマーケティングの気配を感じ取る者も多い。彼女の父親はメリルリンチの財務顧問、母親は投資信託のマーケティング管理部門の元幹部だ。父親は歌手に憧れる愛娘のためにナッシュビルに引っ越し、契約時はレーベルに出資して、株式まで取得している。思いつき程度で、彼女があれだけの表明を行うとは考えにくい。

では何故、テイラーはそのルールを破ったのか。邪推になるが、彼女を動かした理由のひとつに、カニエ・ウェストの存在を感じずにはいられない。

カニエ・ウェストは、現在もっとも成功したラッパーの一人だ。カニエはいわゆる「ビッグマウス」で、もともと物議をかもす人物として目されていた。中でも話題を集めたのは、テイラーとの「ビーフ」だ。MTV Video Music Awardsでの受賞式で、泥酔したカニエがテイラーのスピーチを妨害。それから険悪な応酬が始まった。

カニエ・ウェストは、現在もっとも成功したラッパーの一人だ。カニエはいわゆる「ビッグマウス」で、もともと物議をかもす人物として目されていた。中でも話題を集めたのは、テイラーとの「ビーフ」だ。MTV Video Music Awardsでの受賞式で、泥酔したカニエがテイラーのスピーチを妨害。それから険悪な応酬が始まった。

だが今カニエを取り巻くスキャンダルは、芸能界のゴシップを越えたレベルに推移している。カニエは以前から、2020年の大統領選挙に出馬すると口にしていた。その後ドナルド・トランプが大統領に就任すると、「Make America Great Again」のロゴ入りのキャップを被り、彼を支持すると表明。政治的発言を連発し、「炎上」を繰り返すようになった。

カニエの言動は行き当たりばったりだ。実際に数日前、今までの発言を撤回すると表明したばかりだ。真意はまだ定かではないが、それはそうとして、テイラーからすればカニエの政治的発言は格好のタイミングだったろう。ここで投票を呼びかけた彼女の態度は、カニエに差を付けるものとして、多少は意識しているのではないか。

とはいえ、それがどうしたという話ではある。テイラーにどんな思惑があるにしろ、若者たちに政治参加を呼びかけるのは悪いことではない。だがわたしは彼女の行動に、ある騒動を思い出してしまった。

一昨年、SNSを中心に、「音楽に政治を持ち込むべきか否か」という議論が巻き起こった。以前このコラムでも取り上げたことがあるし、詳しい経緯は割愛する。SNSの常として、この議論も平行線を辿り、もともと音楽は政治と切り離せないものだというリベラル側の言説が多数上がった程度で、そのまま忘れ去られていった。

音楽は政治と切り離せない。その通りだ。異論はない。だがわたしは、テイラーとカニエの応酬を横目に見ていて、あえてこう考えるべきだと思った。やはり、音楽に政治を持ち込んではいけないのだと。

3

音楽は熱狂を生む。ロックやパンクは反逆のイメージが強いが、ハードコアやメタルには、極右的だったり差別的なメッセージを強く打ち出しているバンドも多い。ヒップホップも同様で、黒人の権利を掲げるラッパーも多いが、カニエのように保守的な者も存在する。クラシックの愛好家なら、ワーグナーなどを想定して頂きたい。音楽の熱狂の渦の中でメッセージを突きつけられたら、絡めとられてしまう者もいるだろう。

テイラーは自分のファンを、あえていえば「政治利用」した。「音楽に政治を持ち込んだ」わけだ。拙文の読者が反トランプであることを前提にすれば、それは「いい政治利用」なのだろう。だが、「いい政治利用」とは何だろう。

「音楽に政治を持ち込んでもよい」という意見の持ち主は、その結果がよい方向につながることを自明として、安易に考えていないだろうか。おそらくロックやヒップホップなど、聞いてきた音楽の「反逆」のイメージが刷り込まれていた結果の認識なのだろう。けれどヒースの言う通り、それは虚飾だ。ロックもヒップホップもソウルもどんな音楽も、「反逆の音楽」ではない。それは資本主義のレールに則ったキャッチコピーに過ぎない。

カニエの動向は、概ねゴシップ程度に留まっている。けれど、もし彼が心底本気で、慎重にトランプ支持を表明していたらどうだろう。カニエに限らず、強烈なカリスマ性を帯びたスターが、バノンやケンブリッジ・アナリティカのような参謀や企業をバックに、政治に参入してきたらどうだろう。その人物が、トランプの如き思想の持ち主で、もっと老獪だったらどうだろう。

これは人ごとではない。日本でも憲法改正の国民投票が噂されているが、これは通常の選挙と違い、CMが打てるという話も聞く。昨今、人気のあるミュージシャンやタレントが、政府と蜜月関係を築いているのもご存知だろう。再来年の五輪に向けて、駆り出されている者も多い。国民投票のCMがアリならば、彼らが表立って投票を呼びかけてもおかしくない。

それがどれだけの影響を及ぼすのか、わたしには分からない。フタを開けたら、まったく効果ないのかもしれない。しかし「音楽に政治を持ち込む」ことを否定しないなら、それが自分にとって好まざる結果となってもよいという覚悟くらいは持つべきだろう。

悪い結果につながるリスクを冒してでも、よい結果に着地することに賭けて、どんどん「音楽に政治を持ち込むべき」だとする、そのようなスタンスもあるだろう。しかしわたしは、そんなギャンブルみたいな真似は御免こうむりたい。人気で左右される音楽に、政治を持ち込んでほしくない。

けれど、わたしがどう感じようと、音楽と政治は切り離せない。今これを書いているのは11月5日、アメリカの中間選挙の前日である。ひとまずわたしは、テイラー・スウィフトが「音楽に政治を持ち込んだ」結果を、じっくりと見定めることにしよう。果たして音楽には、政治を変える力があるのだろうか。それとも幸か不幸か、そんな力はありはしないのか。

(2018/11/15)

——————————-

※11月7日補記

ご存知の通り、中間選挙は下院で民主党が議席を奪取し、トランプ政権には大きな痛手となった。ただしテイラー・スウィフトが批判した、テネシー州、共和党上院議員のブラックバーンは当選した。だがテネシーはもともと激戦区であり、彼女の影響力は同州だけでは測れないだろう。詳しい分析はこれから始まっていくが、民主党はまだまだ予断を許さない状況にある。中間選挙でねじれ議会が誕生するのはセオリーだ。アメリカの国民選挙には、もうひとつセオリーがある。中間選挙で野党が議席を奪った場合、次回の大統領選は、現職が当選するというものである。トランプの二期当選は、ありえないどころか、可能性は高いと見たほうがいいだろう。

——————————

noirse

佐々木友輔氏との共著《人間から遠く離れて――ザック・スナイダーと21世紀映画の旅》発売中