特別寄稿|「Aftermath」が問いかけるもの〜ロンドン、ベルリンへの旅|能登原由美

「Aftermath」が問いかけるもの〜ロンドン、ベルリンへの旅

text & photos by 能登原由美(Yumi Notohara)

日本ではあまり話題になることはないが、今年は第一次世界大戦の終結から100年となる。事実上の終戦と言える「休戦協定」が締結されたのは、1918年11月11日。欧米各地では、今年に入って終戦100年を記念する様々な催しが行われ、音楽の方面でもそれを冠したコンサートが相次いだ。今回の旅は特にそれを狙ったわけではないのだけれども、日頃の関心事とも重なり結局そのような流れの一端に乗ってしまうことになった。音楽にはあまり関係のないことながら、当初の目的以上に記憶に残るものとなってしまったようである。ロンドンと近郊、そしてベルリンを廻る旅の一幕である。

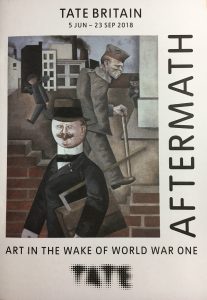

最初に訪れたロンドンでは、「Aftermath」と題する展覧会がテート・ブリテンで開催されていた。第一次世界大戦がヨーロッパ、特にイギリス、フランス、ドイツの芸術に及ぼした影響を追ったものだ。20世紀に入り、人類はますます殺傷能力の高い兵器を生み出すようになり、戦争の規模も範囲も比較にならないほど大きくなった。ヨーロッパにロシアやアメリカなども巻き込んだ最初の大戦は甚大な数の戦死者・戦傷者をもたらし、人々の精神に大きなダメージを与えたことはよく知られている。展示では、荒廃した戦場や街並み、戦死者の追悼ばかりか、人々の体や心に刻まれた生々しい傷跡を主題にしたものなど、戦争の残虐性を暴いた表現に目が向けられていた。

最初に訪れたロンドンでは、「Aftermath」と題する展覧会がテート・ブリテンで開催されていた。第一次世界大戦がヨーロッパ、特にイギリス、フランス、ドイツの芸術に及ぼした影響を追ったものだ。20世紀に入り、人類はますます殺傷能力の高い兵器を生み出すようになり、戦争の規模も範囲も比較にならないほど大きくなった。ヨーロッパにロシアやアメリカなども巻き込んだ最初の大戦は甚大な数の戦死者・戦傷者をもたらし、人々の精神に大きなダメージを与えたことはよく知られている。展示では、荒廃した戦場や街並み、戦死者の追悼ばかりか、人々の体や心に刻まれた生々しい傷跡を主題にしたものなど、戦争の残虐性を暴いた表現に目が向けられていた。

実は、2014年にもロンドンに来たのだが、その時は開戦から100年を記念する催しが行われていた。そこでは戦意高揚や慰安など、人々を戦時体制へと向かわせた表現が対象となっていた。今思えば、その時の展示には妙な明るさと勇ましさ、力強さがあった。それに比べ、今回のものは全体の色調が暗くどんよりしていて、中に入るのも思わず躊躇いそうになる。当時の空気を映し出しているのかもしれないが、一方で、薄気味悪さも感じた。もし、今私の生きる周囲が不安に満ちたものであったらどうだろう。このような展示を見に行くだろうか。むしろ、4年前に見たような、明るく気持ちを奮い立たせてくれるものへと簡単に向かってしまうのではないか。

実際、これらの作品から僅か20年余りのちには、新たな戦乱の渦が、日本も含めた世界を再び地獄の淵に落とし入れる。展示の最後には、戦後の新たな社会の到来を告げる創作の紹介が続くが、それらの作品にさえ、どこかしら翳が感じられる。大戦の余波と言えるかもしれないが、こうした時代の鬱屈した空気が、人々を再び勇ましいものへと駆り立てていったということはないのだろうか。

翌日、知人の家を訪問する道中でコヴェントリーの大聖堂へ立ち寄った。この大聖堂は、第二次世界大戦中にドイツ軍の空爆によって破壊された教会の隣に建設されたものだ。その奉献式のためにブリテンの《戦争レクイエム》が書かれ、初演されたことでも知られている。そしてこのレクイエムのテクストにこそ、最初の大戦で戦死したイギリスの詩人、ウィルフレッド・オーウェンの詩が用いられており、オーウェン没後100年でもある今年はこの作品が上演される機会も多かったのである。

破壊された教会の方は、かろうじて焼け残った外壁の一部をそのままに、空洞となった内部とともに曇天下に無残な姿を晒していた。爆撃の激しさを伝えるべく戦争遺跡として残されているのである。説明によれば、壊れた建物の一部は戦後まもなく、空襲で破壊されたドイツの3つの都市、ドレスデン、ベルリン、キールに送られたという。このような破壊をもたらした敵国へ、憎悪ではなく和解の手を差し伸べたのである。その後、「和解」はこの教会、そして新たに献堂された大聖堂の象徴となったらしく、あちこちにこうした言葉が掲げられていた。

破壊された教会の方は、かろうじて焼け残った外壁の一部をそのままに、空洞となった内部とともに曇天下に無残な姿を晒していた。爆撃の激しさを伝えるべく戦争遺跡として残されているのである。説明によれば、壊れた建物の一部は戦後まもなく、空襲で破壊されたドイツの3つの都市、ドレスデン、ベルリン、キールに送られたという。このような破壊をもたらした敵国へ、憎悪ではなく和解の手を差し伸べたのである。その後、「和解」はこの教会、そして新たに献堂された大聖堂の象徴となったらしく、あちこちにこうした言葉が掲げられていた。

不意に、《戦争レクイエム》の終盤で歌われるテノールとバリトンの二重唱が頭をよぎった。自らを殺した敵を「友」と呼びかけるその声。二人の兵士の交わす言葉の意味が、頭ではなく体に重くのしかかってきたのである。ピアーズとフィッシャー=ディースカウという、イギリスとドイツを代表する歌手が、ここで行われたその初演でこの二重唱を歌っている。もちろん、それを単なる感動物語と一蹴することもできよう。だが、そうする前に、そもそも私はこの事実について何か知っていたのであろうか。通り一遍の説明しか知らなかったのではないか。そればかりか、世界のあちこちで分断が深刻化しつつある現在の社会にあって、「和解」という言葉がかつて以上に切実になっている現実にも目を向けなければならないのではないか。兵士達の長い眠りとともに閉じられていくレクイエムが投げかけてくるもの、その余韻の厚みにこれまで全く気づいていなかった自分を恥じた。

そのコヴェントリーが「和解」の印を送ったベルリンが、次の訪問地であった。ここでは博物館や美術館などをいくつか廻ったが、特に印象に残ったものを一つだけ挙げたい。

国立歌劇場の斜め向かいに、ノイエ・ヴァッへと呼ばれる戦争記念碑がある。元は衛兵の詰所だったというが、現在はその内部に女流彫刻家ケーテ・コルヴィッツによる《ピエタ》が設置されている。息子の屍を抱く母親の像である。制作されたのは1937年から翌年にかけて。新たな戦争を予感させる不穏な空気が渦巻く頃だ。

国立歌劇場の斜め向かいに、ノイエ・ヴァッへと呼ばれる戦争記念碑がある。元は衛兵の詰所だったというが、現在はその内部に女流彫刻家ケーテ・コルヴィッツによる《ピエタ》が設置されている。息子の屍を抱く母親の像である。制作されたのは1937年から翌年にかけて。新たな戦争を予感させる不穏な空気が渦巻く頃だ。

実は、コルヴィッツは第一次世界大戦で従軍した息子を失っている。その息子の死を、戦死者を悼む《両親》などの制作で向き合い続けてきた彼女だが、同時に、ナチスによって「退廃芸術家」とみなされ公的な場から締め出されるようにもなっていた。故国の行き着く先を誰よりも感じ取っていたのであろう。《ピエタ》には、同じ過ちを繰り返さぬよう身を呈して訴えた彼女の姿が重ねられる。

もちろん、像を彫り込む指先に込められたその思いを、にわかに想像することなどとてもできない。ただその前日に訪れた、彼女の作品を集めた美術館の印象が強く甦ってきた。そこには《ピエタ》のオリジナルも展示されていたが、目についたのは、子を優しく包み込む母親の像の数々である。いや、子供と母親の像というよりも、両者はいずれも丸く一体化し、それ自体が一つの静物として存在するかのようであった。母と子を引き離すことなど誰にできようか。その母親から子供を無理矢理引き裂いたとしたら…。子供から引き裂かれた《ピエタ》の母親は、うつむくだけで表情をほとんど見せない。が、押し潰されるような心の叫びが耳奥に聞こえてくるようだった。ふと、グレツキの第3シンフォニーで歌われる、母親の嘆きが頭の中を巡っていた。

もちろん、像を彫り込む指先に込められたその思いを、にわかに想像することなどとてもできない。ただその前日に訪れた、彼女の作品を集めた美術館の印象が強く甦ってきた。そこには《ピエタ》のオリジナルも展示されていたが、目についたのは、子を優しく包み込む母親の像の数々である。いや、子供と母親の像というよりも、両者はいずれも丸く一体化し、それ自体が一つの静物として存在するかのようであった。母と子を引き離すことなど誰にできようか。その母親から子供を無理矢理引き裂いたとしたら…。子供から引き裂かれた《ピエタ》の母親は、うつむくだけで表情をほとんど見せない。が、押し潰されるような心の叫びが耳奥に聞こえてくるようだった。ふと、グレツキの第3シンフォニーで歌われる、母親の嘆きが頭の中を巡っていた。

さて…。今回の旅では予想外に重い物を抱えすぎたかもしれない。予想外、というのも、この旅の本当の目的は全く違うものであったのだ。つまり、ロンドンではBBCプロムス、ベルリンではベルリン音楽祭と、2つの都市の夏恒例の音楽イヴェントに行くこと、それに加えてベルリン・ドイツ・オペラを観ること、これが本当の目的だったのである。もちろん、これら「本当の目的」も全て成し終えたが、日中に訪れた先々の印象があまりにも強すぎた。音楽とともにその印象を記すのは、不器用な私には到底出来そうもない。よって、音楽については、改めて何かの折に触れてみたいと思う。

(2018/11/15)