ミュンヘン・カンマーシュピーレ『NŌ THEATER』|能登原由美

2018年7月6日 ロームシアター京都・サウスホール

Reviewed by 能登原由美(Yumi Notohara)

Photos by 井上嘉和/写真提供:ロームシアター京都

作・演出|岡田利規(チェルフィッチュ)

ドイツ語翻訳|アンドレアス・レーゲルスベルガー

出演|マヤ・ベックマン、アンナ・ドレクスラー、トーマス・ハウザー、イェレーナ・クルジッチ、シュテファン・メルキ

音楽・演奏|内橋和久

美術|ドミニク・フーバー

衣裳|ペレット・シャード

照明|アンドレアス・レーフェルド

ドラマトゥルク|タールン・カーデ

〈演目〉

能「六本木」

間狂言「ガートルード」

能「都庁前」

—-休憩—-

ポスト・パフォーマンストーク

岡田利規×横山太郎(能楽研究者)

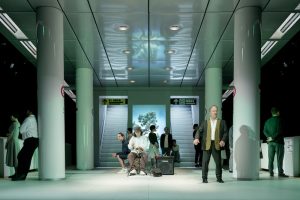

舞台は東京。地下鉄の駅のホーム。その駅とは六本木、そして都庁前。何故ここなのか?それは、ここに幽霊がいるから。これらの場所には、成仏できない幽霊たちがいる。現世で自らが犯した罪を悔い、あるいは不当に受けてきた屈辱に対する怨念を振り払うことができない死者の魂が、この地でいまだに彷徨い、苦しみ続けているのだ。その幽霊の存在を知っているのは一人の駅員。そして今日、何も知らない若者がこの場所に降り立った。そこで幽霊たちの苦しみの理由を聞かされることになるとはつゆ知らず。

ミュンヘン・カンマーシュピーレ劇場が製作し、昨年2月に当劇場で初演された岡田利規の『NŌ THEATER』が、京都で上演された。駅を舞台に展開される2つの能「六本木」と「都庁前」に、間狂言「ガートルード」。ポスト・パフォーマンストークで岡田が何度も強調したように、日本独自の舞台芸術である能の形式に「忠実に従った」構成を持つ。その際、世阿弥の『三道』を参考にしたともいうが、その世阿弥が能を大成させた京都での上演は、彼らにとって特別の意味を持っただろう。

とはいえ私の場合、能の専門家ではなく演劇に詳しいわけでもない。そもそも、能の視点や演劇の視点からこの舞台をみるつもりがあったわけではなく、むしろ音楽的な部分への興味と期待を胸に足を運んだ類である。

まずは予想していた以上に能の形を踏襲した内容に驚かされた。先に述べた形式はさることながら、演者の所作や舞を模したかのような動き、舞台奥に設置された松の映像など…。けれども、もともと能の公演を見るのが好きな私がもっとも惹きつけられたのは、演者による地謡風の朗唱と、囃子方とおぼしき内橋和久の音楽、それらとともに作り出される緊張と弛緩、切迫感を伴う時間の流れであった。前者は西洋的な発声法にポップなノリを含んだうたい、後者はアンプに繋がれた金属製の楽器を用いるのだが、これらの要素には能をみるような興奮が確かにあった。

一方で、このテーマに対してなぜ能の形式を用いなければならなかったのか。後々まで考えることになった。

能では、旅の僧侶がある土地で生前の罪業や怨念に囚われ彷徨い続ける霊と出逢い、その御霊を鎮めるといった筋立てをもつものが多い。霊は、前場では現世を生きる人間として現れ、その土地に伝わる昔の出来事や言い伝えを僧侶に話すが、後場に入ると同時に本来の姿を現わす。そこには此岸と彼岸、過去と現在、原因と結果などの構図を読み取ることができるが、能の魅力の一つはまさに形式化されたこれらの構図を体験していくところにあるのではないかと思う。

岡田はこうした能の形式の中に、「ポリティカルな演劇」の可能性を見い出したという。今回の2つの能の演目は、前者が金融投資とバブル崩壊を、後者が東京都議会で実際に起きた女性議員に対する「セクハラ野次」を扱っている。「六本木」と「都庁前」は、それぞれの出来事が起きた場所、それを象徴する駅だ。そして、前者の場合はバブル崩壊によって自殺した投資家の霊、後者の場合はセクハラの被害を受けた「フェミニズム」の霊が登場するのである。こうした時事問題、社会問題を提示する上で、能の形式は問題を図式化しやすく、利用しやすいのだろう。何よりも、形式の目新しさや意外性という点では面白い。メッセージ性のある「ポリティカルな演劇」の可能性をここに求めるのは大いにわかる。

だがそれでもやはり、テーマに対する能の形式の必然性についてはどこか腑に落ちない気がした。つまり、能の形式に則らなくても良かったのではないか。少なくとも、この形式を用いることによってそのテーマを引き立たせる何かが加わったようには思えない。また逆に、この形式ならではの醍醐味が味わえたかといえばその印象も薄い。むしろ、能の形式に忠実であるがゆえに、観る側はそれに引きずられてしまう恐れがあるのではないか、内容よりも形式が勝ってしまうのではないかということを危惧するのである。

(2018/8/15)