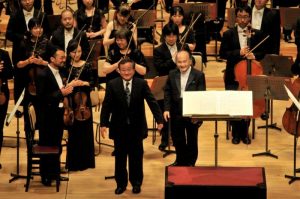

日本フィルハーモニー交響楽団 第702回定期演奏会|平岡拓也

2018年7月6日 サントリーホール 大ホール

Reviewed by 平岡拓也(Takuya Hiraoka)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

ソプラノ1:鈴木玲奈

ソプラノ2:吉田和夏

アルト:中山茉莉

テノール:吉田浩之

バス:浅井隆仁

合唱:東京音楽大学

管弦楽:日本フィルハーモニー交響楽団

コンサートマスター:白井圭

指揮:広上淳一

<曲目>

J. S. バッハ:管弦楽組曲第3番 ニ短調 BWV1068

尾高惇忠:交響曲『時の彼方へ』

J. S. バッハ:マニフィカト ニ長調 BWV243

広上淳一が、2016年の『ピアノ協奏曲』委嘱初演(日本フィル・シリーズの久々の新作ということも話題になった)に続いて日本フィルで尾高惇忠の作品を指揮した。今回は尾高忠明(惇忠の弟である)が2011年に仙台フィルを指揮して初演した交響曲『時の彼方へ』を取り上げ、前後にJ. S. バッハ作品を置いて尾高を挟むというプログラム。この選曲意図について、プレトークで広上は次のように語っていた。「コース料理で、食べたことのある料理の中に知らないものが入っていると、『食べてみようかな』という気になる。案外それが一番美味しかったりする場合もある」と。何も大バッハで自分を挟まなくても、と尾高は苦笑していたようだが、聴衆への広上の提案は意味のあるものだと筆者も思う。

18世紀のバッハと21世紀の尾高、という時空を超えた対話を、という一文がチラシにあったが、その割にはバッハでの広上のアプローチは古楽演奏など何処吹く風、という正面切ったロマン派的演奏であった。最近でこそ古楽器オケの専売特許といった印象のバッハだが、以前(20世紀中頃まで)のようなモダン・オケならではの厚みや煌びやかさを活かしたアプローチによるバッハ演奏がいけない訳では決してあるまい。勿論時代考証は学究的に意味があり、それらが反映された演奏の価値は揺るぎないけれども、聴取の上での好みとはまた別の問題であると筆者は考える。

『管弦楽組曲第3番』BWV1068は16型の大編成による演奏で、弦楽器もヴィブラートをかけてたっぷりと歌う。表情は結果として大柄になるが、広上のフレーズ感はもたれることなく好感が持てるものだった。後半『マニフィカト』BWV243も厚みのある管弦楽の力で押し通した壮麗な音楽。これまた大きめの編成をとった東京音大の合唱が若々しく音楽と向き合い、広上のキレのある指揮によく応えて演奏に推進力を与えていた。若手声楽家が目立った独唱は残念ながら管弦楽・合唱に比して音楽が突き抜けて来ず、もどかしい。

中プロ、「21世紀側」の尾高作品。デュリュフレやデュティユーらに学んだ彼の音楽には、どこかフランス音楽的な色彩が仄かに感じられる。それでいて第1楽章には晩年様式の武満作品のような耽美的な表情も垣間見え、日本とフランスの諸要素が入り混じっているのかもしれない。この辺り、先達たる矢代秋雄や三善晃を連想する。また大音響でも管弦楽がささくれ立たずに豊麗さを保つのは氏の優れたエクリチュールの証だ。主題の展開、動機労作、楽章間の連関と古典的手法が堂々と現れる交響作品と聴いた。『時の彼方へ』が大バッハと組み合わせられた必然的な意味は最後までよく分からなかったが、一見取っ付き難そうに見える楽曲を既知の名作と併せて提案する、というプレゼンテーションの在り方は今後もっと目にしたいものだ。

(2018/8/15)