東京佼成ウインドオーケストラ 第138回定期演奏会|平岡拓也

2018年4月21日 東京芸術劇場 コンサートホール

Reviewed by 平岡 拓也(Takuya Hiraoka)

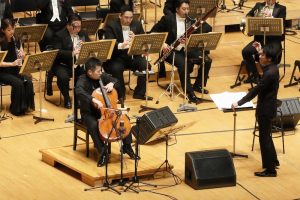

Photos by Atsushi Yokota/写真提供:東京佼成ウインドオーケストラ

<演奏>

チェロ:宮田大

吹奏楽:東京佼成ウインドオーケストラ

コンサートマスター:田中靖人

指揮:川瀬賢太郎

<曲目>

グルダ:チェロと吹奏楽のための協奏曲

~ソリスト・アンコール~

Mark Summer:JULIE-O

フェルラン:交響曲第2番『キリストの受難』

演目も出演者も、全てが刺激的なプログラム。贔屓目なしに、今シーズンの佼成ウインドのプログラムの中でも最も期待していた演奏会がこれだ。今をときめく宮田大×川瀬賢太郎×佼成ウインドの組み合わせ(2016年のJ. デ・メイ『カサノヴァ』以来という)で、一筋縄ではいかない楽曲を聴く。そしてその期待は裏切られなかったどころか、想像以上の痛快・爽快な聴後感をもたらしてくれた。

オーストリア出身のフリードリヒ・グルダ(1930-2000)は、20世紀を代表する巨匠ピアニストとして知られているが、同時にジャンルを跨いだ奔放な活動や作曲を行ったアーティストでもあった。昨月東京フィルが彼の『コンチェルト・フォー・マイセルフ』を取り上げて話題を呼んだのも記憶に新しい。そこに来てこの『チェロと吹奏楽のための協奏曲』だ。一言で形容するのも無理な話だが、何とも人を食ったような音楽、というのは間違いなかろう。初演者ハインリヒ・シフ(1951-2016)とグルダの逸話(=成立背景)はさておき、冒頭からいわゆるクラシックの「協奏曲」とは程遠い。強靭なジャズ・ロックのリズムに始まったかと思えば、グルダが生を受けたオーストリアの田舎音楽のような木管が突如として現れ、再びロックが流れを断ち切り—といった具合である。シフとグルダによる演奏も動画で観ることができるが、「丁々発止」とはこの為の言葉か、というほどの異種格闘技ぶりである。さて、宮田×川瀬はどう挑むのか。結論から書くと、これ以上はあるまい、という水準にまで洗練を極めた演奏となった。先述した頻繁な流れの断ち切りやジャンルの往来が気にならないどころか、音楽としての必然性すら感じさせるほどに雄弁なのだ。強靭なリズムの独奏に、これまた抜群の斬れ味と即興性を持つバンドが絶妙に絡み合う。第1楽章「序曲」終了時には軽く拍手が起こった(もっと盛大に歓声が舞うかと筆者は思ったが)。第2楽章「牧歌」冒頭の金管によるコラールも、ウェーバー『魔弾の射手』的な長閑さというよりは、更に時代が進んだブルックナーのそれのように格調高い。第3楽章「カデンツァ」はチェロの独白。幅広い音色を駆使した宮田の歌は、弓が弦に触れた瞬間から全く迷いのない音色だ。会場を包み込んだ緊張感は第4楽章「メヌエット」でやや緩和され、アコースティック・ギターの響きも交えた典雅な舞踊が始まる。だがミュートを付けたトランペットも加わったりと、書法はあくまでモダンだ。そして一呼吸置いて始まる第5楽章「終曲・行進曲風に」で音楽はいよいよ爆発する。冒頭トゥッティの旋律こそハイドン『トランペット協奏曲』に類似しているが、痛快なお祭り騒ぎだ。ディキシーランド・ジャズのスタイルで邁進する音楽はスーザ風でもある。そこにチェロも加わって軽妙に超絶技巧を披露する。中間部では一旦音楽が静まり(ここのベースのトレモロでベートーヴェン『田園』を想像したのは筆者だけだろうか)、緊張感を高めた後に冒頭の行進が帰ってくる。ホルンはベルアップし、トランペットは高らかにハイトーンを歌う。リズムの伸縮も自由自在だ。終盤で押しに押す音楽はロッシーニ『ウィリアム・テル』序曲風ですらある。

宮田大の強靭な独奏を支えた川瀬賢太郎×佼成ウインドのしなやかな響きは、後半のフェルラン作品でも印象的だった。古からの題材である「キリストの生涯」が、ここでは起伏激しい描写音楽として繰り広げられる。散りばめられた動機群による交響作品としての側面も当然あるが、「3つの誘惑」を丁寧に描いてみせる第2楽章(イングリッシュ・ホルンの独奏が契機となる)、磔刑を金床の強打で表現する第3楽章など、幾分交響詩に近い印象を持った。キリストの誕生や再臨での輝かしい金管群の響きは、吹奏楽の特権であろう。烈しい音響を経て希望へ向かう終結のDesの響き―人間(C)と神(D)の中間と見ることもできよう―は、「キリストの受難」という宗教的事象を今を生きる我々に伝えるものではなかろうか。高声部の密度が高い(低声もかなり吹いているのだが)フェルランのオーケストレーションはそのまま佼成ウインドの長所とも重なり、更に川瀬の共感に充ちた指揮を得て燃焼度の高い演奏が繰り広げられた。これでバンドにチェロが入っていたら前半との関連にもなったのだが(スペインの楽団ではよく加えられる)、それは無いものねだりか。前後半共に大変充実した演奏会となった。

——————————————————————————

平岡 拓也(Takuya Hiraoka)

慶應義塾大学文学部独文学専攻在学中。「フェスタ サマーミューザKAWASAKI」の関連紙「ほぼ日刊サマーミューザ」でコラムを担当、現在はオペラ・エクスプレス他ウェブメディアでコンサートやオペラのレポートを定期的に執筆。

(2018/5/15)