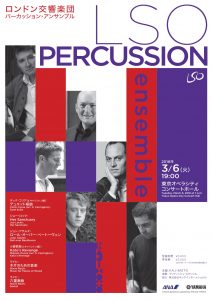

ロンドン交響楽団パーカッション・アンサンブル|齋藤俊夫

2018年3月6日 東京オペラシティコンサートホール

Reviewed by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<曲目・演奏>

チック・コリア(S.キャリントン編):『デュエット組曲』

ヴィブラフォン:ニール・パーシー、サム・ウォルトン

マリンバ:サイモン・キャリントン、デイヴィッド・ジャクソン

ジョー・ロック:『Her Sanctuary』

ヴィブラフォン:ニール・パーシー、サム・ウォルトン

マリンバ:サイモン・キャリントン、デイヴィッド・ジャクソン

ピアノ:フィリップ・ムーア

ジョン・アダムズ:『ロール・オーバー・ベートーヴェン』

2台ピアノ:フィリップ・ムーア、ジョセフ・ハヴラット

小曽根真(S.キャリントン編):『Kato’s Revenge』

ヴィブラフォン:ニール・パーシー、サム・ウォルトン

マリンバ:サイモン・キャリントン、デイヴィッド・ジャクソン

スティーヴ・ライヒ:『木片のための音楽』

クラベス: ニール・パーシー、デイビッド・ジャクソン、サム・ウォルトン、サイモン・キャリントン、フィリップ・ムーア

スティーヴ・ライヒ:『六重奏曲』

ピアノ、ヴィブラフォン:ニール・パーシー

マリンバ、ヴィブラフォン:サム・ウォルトン

マリンバ、バスドラム:サイモン・キャリントン

ヴィブラフォン、マリンバ、バスドラム、クロタル:デイヴィッド・ジャクソン

キーボード、ピアノ:フィリップ・ムーア

ピアノ:ジョセフ・ハヴラット

ロンドン交響楽団パーカッション・アンサンブルは、ロンドン交響楽団所属の打楽器奏者4人(ニール・パーシー、デイビッド・ジャクソン、サム・ウォルトン、サイモン・キャリントン)と2人のピアノ奏者(フィリップ・ムーア、ジョセフ・ハヴラット)による、世界的に活躍中の打楽器アンサンブル。

ジャズと現代音楽をジャンル横断的に聴かせる前半のチック・コリア、ジョー・ロック、小曽根真の音楽は理屈抜きに楽しめた。マリンバとヴィブラフォン(ロック作品はピアノも参加)の合奏がこんなにファンタスティックだとは!コリアの華やかなジャズ(あるいはフュージョン?)、ロックのメルヘンチックなポップス風音楽(ただしリズムは8分の13拍子だという)、小曽根のとてつもないヴィルトゥオージティを要求しつつあくまでジャズの気品と芳香を具えた作品、どれもこれも鍵盤打楽器群でしか表現できない音楽であった。これにごちゃごちゃと理屈を述べるのは野暮の極み、リズムと音響――ヴィブラフォンとマリンバの余韻のなんたる甘やかなことか!――にただ身を委ねてその音楽世界を堪能した。

しかし、アダムズ作品についてはごちゃごちゃと述べねば筆者の気が済まない。ベートーヴェンのピアノソナタからの抜粋などのモチーフを変形・反復した、「微細な音楽のフラクタルを、和声を巡る壮大な旅路、あるいはリズムの鏡で囲まれた広間へと誘う」(プログラム・ノーツの作曲者の言葉より引用)音楽のはずだが、残念ながら筆者はそのような広間には至れなかった。

2台ピアノによる和声とリズムの複雑な構造が聴こえる所は確かに「聴き甲斐」のある音楽であったが、新ロマン主義という名の懐古趣味に陥った部分や、ポスト・ミニマル・ミュージックにありがちな無駄な反復は筆者にはいただけないものだった。先のロック作品のようなポップな作品ではなく、シリアスな方向性の音楽であったがゆえに、筆者の考える「現代音楽のあるべき姿」との落差を気にせずにはいられなかった。

後半はスティーヴ・ライヒ2作品。筆者はどちらも生演奏で聴くのは初めてであるが、格別の音楽体験であった。

『木片のための音楽』は5人が1人1組のクラベスをひたすら正確なリズムの反復で合奏する作品。

今回の演奏では、それぞれのフェーズで音量の加減によって主旋律(それとも主リズムとでも言うべきか?)と伴奏(?)を叩き分けていたのが興味深かった。それにより、(言わば)メロディアスな、打楽器アンサンブルとは思えない滑らかな音楽が実現されたのである。だが逆にライヒの錯視的、オプ・アート的な不可思議さはやや薄まったとも思えた。いずれにせよ一糸乱れぬ合奏を目前にし、耳にできたのは実に嬉しく、楽しく、また「このリズムが少しでもずれしまったら・・・!」と最後まで快い緊張が味わえた。

そしてライヒの代表作の1つ、1984年作曲の『六重奏曲』。この曲でも、先の作品と同じく「主旋律のパート」と「伴奏のパート」をわけるアプローチが取られていた。、パートごとに音量を加減し、また主旋律のパートは硬く通る音色で、対して伴奏のパートはまろやかな音色で、と弾き分けることによって、ライヒのオーケストレーションとアンサンブルの妙味を引き出す。

それにしてもフェーズが変わるたびに全く異なる音楽的表情が現れるのは何度聴いても作曲者の天才性を余すところなく伝えてくる。第2フェーズでのヴィブラフォン2台の弓奏(ヴィブラフォンの鍵盤を弦楽器の弓で弾く)とピアノ2台とバスドラム2つのアンサンブルなど、録音ではわからない演奏の「大変さ」に驚かされた。『木片のための音楽』同様、演奏者が休める所がない。ヴィブラフォンの弓奏のあまりの忙しさは可愛そうになるほどであった(正直に書けば、ここは演奏の正確さがいささか乱れた箇所でもある)。

そして最後の高速フェーズのなんとグルーヴィーなことか。各パートがアンサンブルしながら(このフェーズでは主旋律と伴奏といった関係はとられてないようだった)ライヒ的ポリフォニーを壮大に構築する。理知的にリズムを刻み、あくまでクールなまま次第に盛り上がっていき、その頂点でスパッと斬り落とすように終わる。これぞライヒ!と気力充実して帰路についた。

(2018/4/15)