イェルク・ヴィトマン―無伴奏|齋藤俊夫

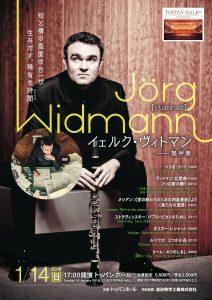

2018年1月14日 トッパンホール

Reviewed by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

Photos by 林喜代種( Kiyotane Hayashi)

<演奏>

クラリネット:イェルク・ヴィトマン

<曲目>

ルチアーノ・ベリオ:『リート』(1983)

ペーター・ルジツカ『3つの小品』(2012)

イゴール・ストラヴィンスキー:『パブロ・ピカソのために』(1917)

ヴォルフガング・リーム:『4つのしるし』(2000)

I.Frei, nicht schnell

II.Sehr langsam, wie aus weiter Ferne

III.In drängender Unruhe

IV.Langsam

イェルク・ヴィトマン:『3つの影の踊り』

I.Echo-Tanz

II.(Under) Water Dance

III.Danse africaine

マーク・アンドレ:『息』(2017、日本初演)

イェルク・ヴィトマン:『幻想曲』(1993,rev.2011)

イェルク・ヴィトマンは1973年ドイツに生まれ、クラリネット奏者・指揮者・作曲家として世界的に活躍している音楽家。トッパンホールには2015年の〈トッパンホール15周年バースデー企画〉でハーゲン・クァルテットと共に登場し、大きな反響を呼んだ。今回の、彼の自作自演を含む、無伴奏クラリネットの現代音楽作品だけというプログラムに期待した聴衆で会場はほぼ満席となった。

まずはベリオの小品。滑らかな音の曲線に、時折垂直に直線的な音が差し込まれる音楽の、その音色のあまりの美しさに、冒頭の一瞬で心奪われた。クラリネットとはかくも美しい音を奏でる楽器だったのか、と。

ルジツカ、第1曲は狭い音域を超高速の弱音で上下に動き回りつつ次第に音域を広げ、終わりにはテンポを落とし弱音をさらに弱めて消え行く。消える寸前に「ヒャラッ」と高速パッセージの断片が聴こえた。第2曲は強音で広い音域を跳躍し、駆け回る。第3曲は凪のように静止した音楽が、弱音のさらに弱音、そしてリードを鳴らさずに楽器に息を吹き込む特殊奏法による、もはや無音に限りなく近い音まで用いて奏でられる。しかしその弱音の限界が持つ微妙なニュアンスが実に豊かで、凪の中のかすかな空気の流れを感じさせるかのよう。

ストラヴィンスキーはわずか5小節の箸休め的な作品。冒頭のフレーズだけでストラヴィンスキーの音楽だとわかる、とはヴィトマンの言であるが、なるほど、『春の祭典』の冒頭のファゴットなどを想起させるその音楽はストラヴィンスキーの揺るがぬ個性の現れであろう。そしてこのごく短い音楽を「音楽として聴かせられる」のはヴィトマンの技量の現れである。

前半終わりのリーム、第1曲はごくごく弱いかすれた高音がクレシェンドしてフォルテシモに至るロングトーンに始まり、叫ぶような高音と、微分音やグリッサンドを用いたうねるような中~低音域が絡まり合い、問いを突きつけるように響く。そしてその問いに答えはないまま終わる。第2曲はかそけき最弱音がゆっくりと波打つ、悲しい、しかし美しい音楽。第3曲は太く重い低音域でのたうち回り悶えるように。そして第4曲はロングトーンのクレシェンドとデクレシェンドを反復し、高音域から低音域へと、さらに最弱音へと沈みこんでいき、最後は楽器のキーを足音が遠ざかるように叩くタップ奏法で終曲する。聴きながら作品にこめられた苦しみを共にするような、実に厳しい音楽であった。

後半の始まりはヴィトマンの自作自演。第1曲は楽器を朗々と吹き鳴らす、と思いきや重音奏法の軋んだ音が差し込まれ、強音と弱音が跳ねたり伸びたりと技巧的に多彩な音楽。最後は高音に昇華していく。第2曲はトレモロで、「ウォーター・ダンス」の曲名通り、水中から響いてくるような虚ろな音でクレシェンドとデクレシェンドを繰り返し、最後は上行音階を反復して了。第3曲はタップ音を電気的に増幅し、クラリネットを打楽器のように扱って軽快なリズムを刻む。最後は突然「アーーーー!!」と叫んで、(ドリフのコントのような)オチのフレーズを吹いて全曲が終わる。演奏していて楽しいだろうなあ、と思わせる作品であった。

ラッヘンマンに学んだアンドレの作品は、冒頭でリードを鳴らさずに息を吹き込みながらその息の音の音高を上下させるところから、タップ奏法、重音奏法、子音を発音しながら吹く、など、師譲りの特殊奏法を駆使しつつも、ラッヘンマンの「音楽の異化効果」をあえて禁じて、特殊奏法でクラリネットをいかに歌わせるかという作品。しかしその歌は、全篇に渡って極めて音が小さく(特殊奏法を主にすると必然的にそうならざるを得ないのだが)、単1楽章20分間、聴きながら自分の息の音すら邪魔に思えるほどの緊張感、さらに畏れと一体となった美しさに満ちていた。タップ奏法の音がさらにさらに弱く、そして拍が遅くなっていき、それが止まって終曲するのは、孤独に死を迎える時の自分の心臓の音を聴いているかのような心地がした。

最後の『幻想曲』自作自演は、重音奏法の軋んだ低音から上昇して始まり、民謡調のノスタルジックな楽想もあれば、高速のパッセージ、さらにグリッサンドをサックスのように吹き鳴らす、というジャズやロックのような楽想もある、これまた吹くのが楽しそうな作品。先のアンドレ作品の緊張をほぐす「伸び」をするような開放感を会場に吹き込み、演奏会の最後を見事に締めくくった。

美しくありつつも、苦しみや畏れを共有させるという現代音楽の真髄を、完璧な演奏で実現してくれたヴィトマンに脱帽。世界最高にして唯一の舞台に立ち会えたことを大いに喜びたい。

(2018/2/15)