パリ・東京雑感|ゴッホが愛した日本は? ジャポニスムの深さを思い知らされた2つの展覧会|松浦茂長

ゴッホが愛した日本は? ジャポニスムの深さを思い知らされた2つの展覧会

text by 松浦茂長 (Shigenaga Matsuura)

昔ジヴェルニーのモネの家を訪ねたとき、あまりたくさん浮世絵が飾ってあるのに驚いた。モネは日本開国前の1860年代の早い時期から浮世絵を収集していたそうだ。ゴッホも浮世絵に熱中し、模写したり、浮世絵の手法を取り入れた絵を描いたりしている。19世紀後半のジャポニスムは一時の流行といった表面的なものではなかったようだ。しかし、日本の絵が衝撃を与えたのは嬉しいけれど、どうせならもっと本格的な日本美術にも関心を持って欲しかったと、残念な気持ちもあった。

フランス人が水墨画や仏像より浮世絵に熱中するのはいまも相変わらずで、去年ギメ美術館の浮世絵展も盛況だった。僕の現役時代には、グランパレが遊女図と春画の大特別展を企画し、学芸員が「あなたの会社もスポンサーになりませんか」と誘いに来た。キリスト教世界では、いまも心のどこかで性に罪の暗さがつきまとうのに対し、日本人はコンプレックスなしに性を芸術化すると信じ込み、格式高いグランパレがこんな展覧会を開いたのだろう。「溝口健二の映画を見てください。遊郭は身売りされた女たちの強制労働の場です。」などと弁じて、お帰り頂いた。(翌日館長が食事にお招きしたいと言ってきたので、正確な知識もなしに大言壮語したのを後悔。食事は丁重にお断りした。)

水墨画ファンの僕としては、なぜ浮世絵ばかりが?というわだかまりは消えなかったのだが、年末に上野で開かれた二つの展覧会『ゴッホ展 巡りゆく日本の夢』『北斎とジャポニスム』のおかげで、そのもやもやから解放された。

浮世絵はヨーロッパの画家の自然を見る目を本当に変えたのか?ロイスダールからテオドール・ルソーまで、西欧の風景画は見るものを謙虚な瞑想に誘う。自然の大きさ、静けさの瞑想が心を浄化する。ルーブルでロイスダールの絵の前に立つと、うら悲しいような、落ち着いた気持ち、俗世のいら立ちや表面的な興奮から遠く離れた静寂に誘われた。きっとそれは、彼の絵の背景に創造主と自然と人間の安定した関係があったからだろう。

それに比べゴッホの描くアーモンドの木は、花の一輪一輪が悲しみと愛を叫んでいる。画家は暴力的にアーモンドに迫り、花に叫ばせたのだ。19世紀後半までに、創造主と自然と人間の調和的関係は壊れてしまったので、暴力的に自然への通路をこじ開けるしかなかった。伝統的西欧風景画の知的・精神的アプローチを捨て、素手で直接自然に立ち向かったのだ。

その新しい冒険のために、浮世絵が役立つとは?日本にはもともと神の被造物として自然を見る伝統がなかったのだから、目の前の木、耳に入ってくる虫の音をそのままにかけがえのない命として受け取ってきた。木にも虫にも川にも岩にもアニマを感じ取ってきた。頭でなく感覚と心で自然に触れる。日本人にとって当たり前のことが、ヨーロッパにとって大発見。絵画革命の貴重な武器として採用されたのである。

農業大学の先生をしていたフランスの友人が「フランス人は木を理解できないよ。木の前に立っても、頭で木を見ようとする。木と私の間に理性が挟まってしまう。日本人はいとも簡単に木を理解するのにね。」と言っていた。ぼくらは日本画の松の幹にヒロイックな尊厳を感じ、雪のかぶった梅の小枝に生命の神秘を直観するけれど、フランス人はもう少し持って回ったプロセスを経て感動するのだろう。

面白いのが昆虫、小動物だ。ゴッホはセミを模写しているし、上流階級の雰囲気濃厚なマネでさえ『北斎漫画』からヤモリ、イモリ、熊蜂の模写を残している。虫をあんなにかわいらしく描けるのは日本人だけなのかもしれない。動物にしても、ヨーロッパ人の描くのは強そうだったり美味しそうだったりするが、日本人の描く動物みたいに善良な心を持ったのはいない。日本の昔話に出てくる動物は、鶴だって狸だって人間より高い倫理規範を持っていて、人間から与えられた好意を何倍にもして、時には命を捨てて恩返しするのだから(『夕鶴』の原作『鶴女房』など)。

アリ・ルナンはこう書いている「私たちの最初の反応は、わが西洋の芸術の中ではささやかな役割しか割り当てられていない<獣>を、日本人がこんなに偏愛するということに対する驚きであることは否めない。言ってみれば、われわれ西欧人は、目を常に上に向けてきた。崇高なもののみを問題にしてきた。そのため、外界や、人間より劣る生物たちに対して、ごく最近まで注意を向けようとはしなかった。」

ゴッホは手紙に「日本の芸術を研究すると紛れもなく賢者であり哲学者であり知者である人物を見出す。その人は何をして時を過ごしているのだろう。地球と月の距離を研究しているのか、違う。ビスマルクの政策を研究しているのか、いや違う。その人はただ一茎の草を研究しているのだ。しかしこの一茎の草がやがて彼にすべての植物を、ついで四季を、山野の大景観を、最後に動物、そして人間を描かせるようになる。…まるで自身が花であるかのように、自然の中に生きる、こんなに単純なこれらの日本人がわれわれに教えてくれるものこそ、まずは真の宗教ではないだろうか。」と書いている。

神の似姿として創られ、自然支配の責任を負わされたはずの人間が「花であるかのように」生きることに憧れるとはどういうことなのか。人間の何かが壊れてしまったのか。その答えも浮世絵の中にあった。

ゴッホが溪斎英泉の『雲龍打掛の花魁』を模写した有名な絵。おびただしいかんざしはまるで鋼鉄製の拷問具だ。責め苦に耐える女は怨念を込めて睨みつけている。そのものすごさ。ゴッホは伝道師として貧民と一緒に暮らしたこともあり、商売女の人生もよく知っていた。金で買われる日本女性をリアルに描いたピエール・ロティの『お菊さん』を愛読していた。伝道に夢中になるあまり、栄養失調に陥ったほどのゴッホだから、彼女たちの苦難は他人ごとではない。貧しさが自由な主体としての人間を破壊するのだ。

19世紀後半の過酷な資本主義の中で主体を奪われた人間を表現するには?

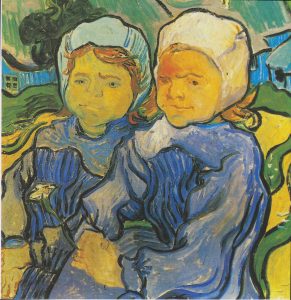

ゴッホと並べて展示されていた国貞、豊国、国芳の男女は体を不自然にくねらせ、芝居がかった表情の奥に虚ろさが漂う。浮世絵嫌いだった僕は、鬱屈した閉塞状況の表面的マニエリスムだと思いこみ、いつも素通りしていた。ところが今度はゴッホの目が僕に乗り移ったらしく、あの不自然な姿態が、主体喪失の人間表現のお手本に見えてしまった。徳川の長期軍事強権政治がこういういびつな人物像を生んだのだ。そして、彼らの浮世絵に続いてゴッホの絵の虚ろな顔や憎々し気な顔を見ると、今度は「なるほどそうだったのか」とゴッホの謎が少し解けてきた。

北斎、広重の偉大な風景画に登場する人間は、ほとんど顔がない。存在の重みを喪失した人間たちだ。まるで幽霊みたいに希薄な存在と化した人間たちが、それを気に病む風もなく、圧倒的な自然美の中に、風景の一部と化して生きている。(まるで自身が花であるかのように)。ゴッホにとってそれは啓示だった。<無残な生こそが自然開示への道>

巧妙な強権抑圧政治のもとに生きる庶民の心を表象しきれたのは、浮世絵の画家たちが庶民とともに生きたから。ゴッホがその表象の革命性を読み取ったのは、彼が労働者の苦境を共に苦しみ抜く経験があったからだ。アリ・ルナンの言うように「目を常に上に向け…崇高なもののみを問題」にする者には通じない。

岡倉天心は「アジアは一つである。…究極的、普遍的な真理に到達しようとする幅広い精神の動きが、雪をいただくヒマラヤ山脈の障壁にもさえぎられず、一瞬たりとも途切れずに流れ続けているのだ。」(『東洋の理想』1903年)と東洋の精神性をたたえた。精神性と理想主義が彼の美学の物差しだから、「浮世絵は、色彩と描写の点では熟達したけれども、日本芸術の根底をなす理想主義的傾向に欠けている。」と非難される。

この明治美術界の巨人はジャポニスム華やかな1886年に渡欧しても、日本美術の衝撃力に気づかない。そして、19世紀後半最も重要な絵画革命である印象主義を見逃してしまう。おまけに天心の理想主義的標語は、40年後に大東亜共栄圏のイデオロギーに利用され、<アジアは一つ>がアジア人支配の戦争を正当化するスローガンに成り下がる運命が待っていた。

弱い人々、苦しめられている人々への共感を欠いた理想主義は時代の胎動をキャッチしそこなうのだ。色川大吉によれば「明治国家と資本主義の抑圧のもとに惨苦の生活を強いられていた民衆にたいしては、かれはおなじ日本人としてほとんど痛苦のようなものを示さなかった。」

僕も浮世絵に滲み出す民衆の惨苦に気づかなかった点で同罪。大地にしっかり足をつけない理想主義の過ちに僕も陥っていた。回心をせまる怖い展覧会だった。

(2017年12月28日)