オーケストラ・ニッポニカ第32回演奏会 コラージュ・秋山邦晴|齋藤俊夫

芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ第32回演奏会 コラージュ・秋山邦晴

芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ第32回演奏会 コラージュ・秋山邦晴

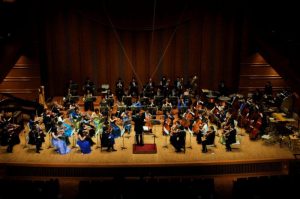

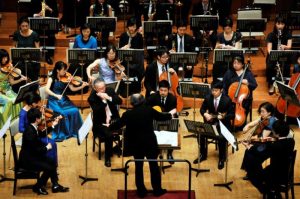

2017年12月17日 紀尾井ホール

Reviewed by 齋藤俊夫 (Toshio Saito)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

指揮:野平一郎

ピアノ:長尾洋史(*)

管弦楽:オーケストラ・ニッポニカ

<曲目>

エリック・サティ:バレエ組曲『パラード』(1916)

伊藤昇:『マドロスの悲哀への感覚』(1930)

武満徹・芥川也寸志:オーケストラのための組曲『太平洋ひとりぼっち』(1963/1996)

湯浅譲二:『ピアノ・コンチェルティーノ』(1994)(*)

早坂文雄:『管弦楽のための変容』(1953)

秋山邦晴(1929-1996)は音楽評論家・音楽学者・詩人・作曲家・編集者、などなど一言では表せない活躍をした、戦後日本前衛・実験音楽の牽引者である。今回は彼が愛したエリック・サティ、彼が発掘(再発見)した伊藤昇・早坂文雄、芸術家グループ「実験工房」での彼の盟友、武満徹・湯浅譲二の作品を「コラージュ」した(これも秋山が愛したシュルレアリスムの手法である)演奏会である。

まずはサティが詩人コクトーの台本によりバレエ・リュス(ディアギレフが率いた、春の祭典で有名なバレエ団)のために書いた『パラード」』(パラードとは「客寄せ」のこと)。秋山曰く「二十世紀前半のひとつのバレエ史のエポック」(秋山邦晴『エリック・サティ覚え書』青土社、441頁より)として騒動を起こした作品だそうだが、さて、今回の実演は如何に。

奇妙な和声進行のコラールに始まり、東洋的な終わりのない旋律や、複調を用いてオーケストラ全体でチンドン騒ぎをするような楽想などが入り乱れ、楽器としてもサイレン、回転抽選器、水の音(水の入ったペットボトルを振る)、玩具のピストルなどを使う破格な音楽であった。

だが、今回の演奏は作品のその破格な側面に目が行き過ぎ、破格と破格をつなげる通常の部分の音楽の性格がはっきりせず、約13分が妙に長く感じてしまったというのが正直なところであった。

次に秋山が「日本の未来派音楽」として再発見した伊藤昇(しかし、秋山は『昭和の作曲家たち』みすず書房、182頁において、「直接的な未来派からの影響といえるものは発見できない」と結論づけていた)である。

これは度肝を抜かれた。冒頭からオーケストレーションが異色すぎて、どうやってこんな音を出しているのか皆目わからない。複調であるのは確かだが、何種の調を重ねているのかもわからず、ある意味無調よりも恐ろしく不協和な複調である。このようなミクロ的構造も異色過ぎたが、さらにマクロ的音楽構造も、楽想が全く違う断片が集積しているのだが、そのつながり方、重なり方の音楽的論理構造が全く把握できない。これが1930年の日本の作品だというのか?なんという可能性を埋もれさせていたのか。

武満徹が作曲、芥川也寸志がそれに合わせてオーケストレーションした映画『太平洋ひとりぼっち』の組曲はなんといってもハーモニカソロ(演奏:和谷泰扶)のテーマが実に良い。こういうユーモラスで優しい音楽はずっと聴いていなかったなあ、としばし憩う。

武満と同じく秋山の盟友・湯浅譲二の『ピアノ・コンチェルティーノ』、時間が伸び縮みするような不思議なオーケストラ、光と影が混在するピアノソロなど、なるほど湯浅らしい音楽だとは感じたものの、しかし作曲者がよく言うところの「音響エネルギーとその推移」の印象が彼の他作に比べて弱い気がした。繊細かつ大胆に楽器を動かしてよく書けている、と湯浅でなければ褒めるところであろうが、「彼の」作品・演奏の中では決して上位に入るものではないと感じられた。

そして秋山が1979年に発見し、同年に初演されて以来の再演となる(録音はこの初演のものともう1つある)早坂文雄『管弦楽のための変容』。どこかあの映画『七人の侍』のテーマを思わせる主題をチェロがソロで悠揚と歌い上げる冒頭から、民族主義を通過して東洋的な形而上学的・観念的世界を目指した(それは彼が「汎東洋主義(パンエイシャニズム)」と称し、遺作『ユーカラ』でついに到達することになる)早坂の音楽そのものである。

雅楽の音楽的要素が要所々々で現れるが、決して雅楽そのままではなくオーケストラでしかありえない音楽。ある主題を展開・発展させて新しい音楽を構成していく西洋的「変奏」ではなく、同一の主題そのものが形を変えていくのを耳にする「変容」。オーケストラを理性によって構造的に構築するのが西洋的ならば、オーケストラを観念によって線的に生成させていくのが早坂の東洋的音楽、とも言えよう。

しかしそのような小難しいこと抜きに、一聴してわかるこの音楽の豊かさと迫力はまさに本物かつ独創的。彼の短命はつくづくも惜しいが、彼の音楽がなおざりにされている現状は「惜しい」ではすまされないだろう。

今回、歴史の中に埋もれてしまっている音楽を集め、果敢に挑戦したオーケストラ・ニッポニカには満腔の敬意を払いたい。また、秋山邦晴という個性が日本音楽史を作ったのだということを一批評家として重く受け止めたい。

(2018/1/15)