カデンツァ|安藤忠雄『光の教会』とクセナキス「宇宙都市」|丘山万里子

安藤忠雄『光の教会』とクセナキス「宇宙都市」〜身体への帰郷

text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

昨年9月末から12月半ばまで六本木の新国立美術館で開催されていた安藤忠雄展に、閉幕近くに駆け込んだ。お昼時なのにかなりの混み具合、圧倒的に若い世代が多く、赤ちゃんを抱いた若いママや子連れも見かけて驚いた。最初の「原点/住まい」コーナーは行列で渋滞、模型やデッサン、パネル、手書きコメントなどにみな熱心に見入っている。ここだけで23点が並んでおり、原物を再現した野外展示の『光の教会』(1989)や『直島プロジェクト』のインスタレーションを含む90点以上の規模がいかに充実したものか、建築の事など全然知らなくとも、綺麗、すごい、と思えるように工夫されていて感心した。

一建築家の仕事がここまで人を集めるについては、元ボクサーとか独学から東大教授へとかもろもろの物語あってのことではあろうが、彼は今や現代のスーパーヒーローなのだ。

安藤の名は、やはり『住吉の長屋』(1976)で知った。雨の日は傘をさしてトイレに行く、というアレである。20坪ほどの長屋を窓無し四角のコンクリートの箱にし、2層、3分割(真ん中の中庭から採光)したもので、新聞で写真を見て美しいと思った。もちろん原点コーナーに展示はあったが、人ごみに酔い、それと確認しただけで通り過ぎてしまった。

建築を美しい、と感じたのは、中高通った学校裏庭から、眼下に広がる音羽の谷にすっくと立つ東京カテドラル関口教会(1964/丹下健三)の鐘楼を見てで、ある日、歩いて教会まで行き、そのモダンなデザインに圧倒された。建築家というものの存在を知ったのもこの時。

私は無宗教だが、教会建築は好き。シャルトルの青は、一面のひまわり畑を車で走り抜けてだったから、その美しさはとびきり。ギリシャの名もない小さな教会、ベツレヘム、エルサレム、スクロヴェンニ、アッシジ、ブルーモスク、タージ・マハル、カジュラホなどなどあちこちに忘れがたい教会・寺院がある。現代ならル・コルビュジエの『ロンシャンの礼拝堂』(1955)なんて大好きだ。ガウディの『サグラダ・ファミリア』(1883~1926)よりは彼の『グエル公園』(1914)の方が好きだけれど。

ご多分にもれず、私が安藤展に行ったのは『光の教会』が目当て。

ご多分にもれず、私が安藤展に行ったのは『光の教会』が目当て。

昨春、久しぶりに出かけた清春芸術村に2つ建築物が増えていて、1本の木の上に小屋が乗っているへんてこりんな『徹』という茶室(藤森照信/谷川徹三記念)と、もう一つが『光の美術館』。安藤忠雄、とあってびっくりした。

ここのルオー礼拝堂(谷口吉生)は実に静謐で、オルガン・コンサートも聴いたことがあり、思い出たくさんの場所なのだが、その横に立っている。

これも自然採光で、確かに「光」を肌で感じる空間、展示の絵はピカソの後継者と言われるアントニ・クラーベ、そのダイナミックな画調がまたぴったりで私はとても気に入った。桜を見に行ったのに儲けた気分で、やはり『光の教会』は行ってみたい、と強く思ったのだった。

『光の教会』はコンクリート打ちっ放しの小さな礼拝堂で、思ったほど人は立て込んでいなかった。皆、写真を撮って2,3分で立ち去るパターンで、まあ、祈りの場を感じ取るというには程遠い。けれど私は感銘を受けた。

『光の教会』はコンクリート打ちっ放しの小さな礼拝堂で、思ったほど人は立て込んでいなかった。皆、写真を撮って2,3分で立ち去るパターンで、まあ、祈りの場を感じ取るというには程遠い。けれど私は感銘を受けた。

穿たれたクロスから差し込む光の虹色が壁面にくっきりと浮かび、クロスの向こうに、街を彩る紅葉、建物、青空がわずかに覗き、その吹き通しから微かな風の通いがある(実物は、信者が寒すぎるとガラスが嵌められた)。

フォルム、色彩を生むのは光と影、と改めて思い知る。光が虹色であることを、こんな風に教えてくれるなんて、ファンタスティックだ。

神は最初に「光あれ」と言ったが、人間の文明が「火」から始まり、それが今日の原子力にまで至っていることを、六本木のスタイリッシュな都市空間に突然置かれたこのクロスは、一瞬にして撃ち抜き、示しているようにも思えた。

私は信仰を持たないから、クロスに神は感じない。

だが、人が求める光の意味は、感受する。

安藤は独学時代の1965年、最初の渡欧の旅でル・コルビュジエの傑作『ラ・トゥーレット修道院』(1960)を見て、「わからないから惹かれた」と語っている。荒々しいコンクリート、角錐や円筒の中庭、光と色彩の幾何学模様の内部、それら個々のシーンは刺激的だが、「全体としてそれが何を語るものか」わからなかったと。のち、伝記を読み、若きコルビュジエが、フィレンツェのエマ僧院の素朴・清廉から得たものをここに熟成させた、と理解、「単なる造形理論ではない。肉体化された記憶こそが、コルビュジエの生命力あふれる建築の原点」と腑に落ちたそうだ( 『Tadao Ando|0』 TOTO出版/2010)。

その『ラ・トゥーレット修道院』のスタッフにいたのがヤニス・クセナキス。彼はコルビュジエのもと、すでに1958年ブリュッセル万博で『フィリップス館』を作っており、それを「建築の夜明け」と呼んだ。『メタスタシス』(1954)のスコアはこのパビリオンへとつながる。昨年出版された『形式化された音楽』(筑摩書房)にその譜(弦のグリッサンド部分)と図面が載っているし、このあたりのことは『音楽と建築|ヤニス・クセナキス』(河出書房新社)に詳しいが、深入りはしない(いずれ本誌で、野々村禎彦さんと齋藤俊夫さんのクセナキスをめぐる対話が掲載予定)。

『ラ・トゥーレット修道院』のスロープと窓割に刻まれたクセナキスの痕跡を石山修武は「カチャ、カチャー、カチャリーンというような」音楽的リズムで、あみだくじみたいだが数理的なルールがある、これからの建築はクセナキスに着目せねば、と言っている(『生きのびるための建築』 NTT出版)。私はコルビュジエの作品はどれもリズミックだと思うが、それとは異質のあみだくじ数理とクセナキス・リズムを指摘する石山にクスッとした。

コルビュジエは形、フォルムに生涯関心を持ち続けたが、クセナキスは形以前に、形式やモデルそのものに関心を持ち、二人は頭の構造が違った、と石山は言う。クセナキスは波のパターンの中に数学を見ようとした物理・数学的思考の持ち主で、コルビュジエは本来絵描きなのだ、とも。視覚的なものだけでなく「人間の頭脳や感覚を主体とした知覚的なものが空間に入ってくるということを最初に意識した建築家がクセナキス」とは「建築の夜明け」に照応する言葉だが、私の頭の構造では今ひとつわからない。

コルビュジエは形、フォルムに生涯関心を持ち続けたが、クセナキスは形以前に、形式やモデルそのものに関心を持ち、二人は頭の構造が違った、と石山は言う。クセナキスは波のパターンの中に数学を見ようとした物理・数学的思考の持ち主で、コルビュジエは本来絵描きなのだ、とも。視覚的なものだけでなく「人間の頭脳や感覚を主体とした知覚的なものが空間に入ってくるということを最初に意識した建築家がクセナキス」とは「建築の夜明け」に照応する言葉だが、私の頭の構造では今ひとつわからない。

それより、1965年の「宇宙都市」のメモとスケッチ(『音楽と建築』)が断然面白い。

それより、1965年の「宇宙都市」のメモとスケッチ(『音楽と建築』)が断然面白い。

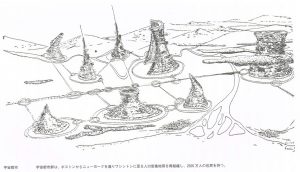

大雑把に言えば、集中化が人類の必然なら、最小の土地に垂直な都市を計画すれば良い、という発想。土地の解放と、都市の技術の飛躍的な発展により電子的制御と決定一式を使用した自動的・科学的耕作が可能になるから、伝統的農民と手作業は消滅するに違いない。地上約2000~3000mにある雲より高く、惑星と宇宙の時代が始まり、都市は地上で繁殖する代わりに、宇宙と星間コロニーへと転換するべきだ。宇宙都市は原理的に戦争による荒廃を恐れる必要はないはずで、地上は非武装化され、経済進出などの拡張は宇宙空間に向けられ、現在の諸国家は巨大な世界国家の属州になるだろう・・・ぶっ飛んだ構想だが、その図に私はバベルの塔を連想した。

9・11の超高層ビルとジェット機の衝突は文明・科学技術・資本主義の激突であり、双方の崩壊を私たちは目の当たりにした。安藤はグラウンド・ゼロにモニュメントとしての古墳を築くことを提案したが、相手にされなかった。「アメリカはこれから世界中の人たちと地球上で共に生きる、という表現をしませんか」という提言が一顧だにされなかったのは、今日のアメリカを正しく語る。

彼は1987年から「建物を建てる時は2本の木を植えよう」というプロジェクトをスタートさせたが、古墳と緑再生は同じ発想だろう。

代表作である一連の六甲の集合住宅は、1995年の阪神淡路大震災後の復興プロジェクトともなったが、波状の傾斜にサイコロのように積まれたその大模型の展示は強く心に残ったし、緑豊かな『直島プロジェクト』も美しかった。

代表作である一連の六甲の集合住宅は、1995年の阪神淡路大震災後の復興プロジェクトともなったが、波状の傾斜にサイコロのように積まれたその大模型の展示は強く心に残ったし、緑豊かな『直島プロジェクト』も美しかった。

一方、クセナキスの宇宙都市は、宇宙開発が軍備(戦争)と同一路線上にあることを棚上げ、外への拡張という人間の欲望の端的なモデルに思えるが、その図にはなんだかとぼけた味がある。

光のクロスと、六甲の模型や直島に、私は「光」と「接地」という建築の原理みたいなものを感じたが、これは人間の生存の原理でもあろう。

磯崎新は建築空間とは自分の身体と繋がったところにある、と言っているが、安藤もまた肉体化された記憶(サントリーニの集落に建築の全てのモデルがあるように)、矛盾に満ちた不完全な存在である人間の生身の思考、身体による発想に核心を見る。

脊椎動物には第3の眼、光受容体(松果体)があるが、哺乳類のみ光受容細胞と脳を結んでいた神経細胞が退化消失し内分泌器官に変化した、と養老孟司『唯脳論』で読んだことを思い出す。

ひょっとして、優れた建築家はこの第3の眼が働くんじゃないか。

そうして、クセナキスの「宇宙都市」のスケッチの素朴な手仕事感と、光と戯れるようなあみだくじ、そして音(暗い洞窟を手探りで行くと水滴が落ちてきたり、チカッと何かが光ったり、とかいう感じのもあるし、幾何学模様の階段もあれば、神経を爪で引っ掻かれるようなザリザリ感、やけにプリミティヴな跳動とかいろいろ)に、やはり建築家としての身体性を感じてしまう。

人工知能時代にあってこそ、身体への帰郷が必要ではないか。

年頭にあたり、安藤とクセナキスを行ったり来たりしながら、そう思う。

(2018/1/15)