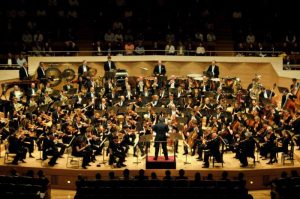

ルツェルン祝祭管弦楽団 演奏会|藤原聡

2017年10月6日 サントリーホール

Reviewed by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

指揮:リッカルド・シャイー/ルツェルン祝祭管弦楽団

<曲目>

ベートーヴェン:劇音楽『エグモント』序曲

ベートーヴェン:交響曲第8番 ヘ長調 op.93

ストラヴィンスキー:バレエ音楽『春の祭典』

(アンコール)

ストラヴィンスキー:バレエ音楽『火の鳥』~カスチェイ王の魔の踊り

ルツェルン祝祭管弦楽団、2006年以来実に11年ぶりの再来日である。2013年秋の来日予定はアバドの体調不良によりキャンセル、そのアバドは翌2014年に亡くなり、後任の音楽監督はアンドリス・ネルソンスと伝えられたこともあるものの(ネルソンスは2015年秋にヨーロッパ主要都市で同オケのツアーを指揮している)、結果2016年よりリッカルド・シャイーがその任に就く。今回来日はそのシャイーに率いられてのものであり、ルツェルン祝祭管弦楽団の「いま」に大いに期待がかかるというものだ。尚、ステージ上にはトランペットのラインホルド・フリードリヒやヴィオラのヴォルフラム・クリスト、フルートのジャック・ズーン、ティンパニのレイモンド・カーフスらアバド時代のルツェルン祝祭管からお馴染みの名手の顔も確認出来て一安心と言ったところ。クレメンスとヴェロニカの両ハーゲンさんもいます。

さて、1曲目の『エグモント』序曲からしてまさに耳のご馳走。幾ら名手達の集まりとは言え――いや、名手達の集まりだからこそ――常設オケのようなまとまりに欠ける面がないとは言えず(特に弦楽器の1人1人の音色の違いによるざらつき感)、そういうレヴェルで聴いても得るものはないだろうし、次第に気にならなくなる。シャイーの豪胆な統率の元、押しも押されぬ正面突破、奇を衒わない『エグモント』。これを聴いた限りにおいては立派だが普通だな、などと思っていたところに次の『交響曲第8番』では随所に小技を繰り出すシャイー、そしてそれを磐石のアンサンブルと技術で打ち返すオケの妙技にやられる。第1楽章の第1主題でのダイナミクス変化や第3楽章トリオ部でのコンチェルト・グロッソ的に当妙即意なホルンと弦楽器の表情の変化と豊かさや終楽章のテンポの強烈な速さ。この辺りは一個のオーケストラとしての全体的バランスとソリスト的個人技の発露のせめぎあい的な火花が散っている箇所と思え、これがルツェルン祝祭管弦楽団のようなオーケストラを聴く醍醐味だろう。

後半の『春の祭典』では、冒頭ファゴット・ソロのフェルマータがかつて聴いたことのないほど伸ばされたところからニヤリとさせられたが、全体としてこれほどオケの全パートが突出せずバランスよくまろやかに鳴った同曲の演奏を初めて聴いた。ここではバーバリスムという言葉から想像されるものはほとんどなく、ひたすらに豊潤な美音の連続。これはシャイーとルツェルン祝祭管による『ハルサイ』の大いなる美質であり、その意味では全く比類なき演奏であったが、忌憚なく書けばこの上なく退屈であったこともまた事実である。こう書いては傲慢との謗りを受けるかも知れぬが、全てが想定内であって「事件」が起きない。そして、『春の祭典』という曲の演奏はその1回1回が「事件」であって欲しいと時代錯誤と言われようが未だに考えたい筆者にとっては、この屈託のない演奏はまるで金満家の余裕綽々の口上を聞いているような気分になって来るのであった。時代は変わっているのだからこのような演奏が当然あるのは承知しているけれども。

という訳で、この日に何の留保もなく楽しめたのは前半のベートーヴェンの『第8』と、休憩中にトロンボーンがさらっていたのでやる予想が付いていた(笑)アンコールの『火の鳥』~カスチェイの魔の踊りだ。アンコールでのオケの躍動ぶりは尋常ではなく、管楽器の個人技も冴え渡って全てが最高。『火の鳥』ではシャイー&ルツェルンの上手さは完璧に良い方向に作用する。願わくば1910年全曲版が聴きたいものだ(これをメインプロブラムにすれば良かったのに)。