マティアス・ゲルネ & マルクス・ヒンターホイザー「冬の旅」|谷口昭弘

マティアス・ゲルネ & マルクス・ヒンターホイザー「冬の旅」

マティアス・ゲルネ & マルクス・ヒンターホイザー「冬の旅」

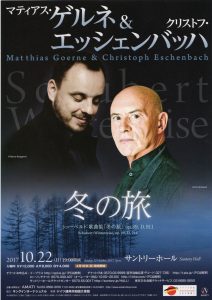

2017年10月22日 サントリーホール

Reviewed by 谷口昭弘 (Akihiro Taniguchi)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

マティアス・ゲルネ(バリトン)

マルクス・ヒンターホイザー(ピアノ)

<曲目>

シューベルト:歌曲集《冬の旅》D.911

ヒンターホイザーのゆったりとした足取りのピアノで第1曲の<おやすみ>が始まり、ゲルネの声は柔らかく空間を温めていく。先を見据え、言葉を噛みしめるように歌い紡ぐ。しかし第3節からは少しずつ旅へ押し出されるような構えも聞こえてきた。

その後のゲルネの歌唱は、全般的には内向的な方向性を感じた。それが特に真摯に感じられたのは<旅宿>だった。ホールの響きを確かめるように聞こえてくる敬虔な声には、シンプルな曲想の中に湛えられた例えようもない情感が添えられていた。一方<ぼだい樹>の第3節の場合はそうストレートではない。心の動揺を隠し切れないが叫びにはならず、どことなくシニカルな皮相感が漂う。あるいはゲルネの歌には、失意の男を外から眺めるような構えもあった。

また、これは彼が意識して行っているのか分からないのだが、ゲルネは「第四の壁」を作り、ミュラーの詩に描かれた旅人の心的世界に自ら没入しているようだった。もちろんそれは、オペラの登場人物のように歌詞をリアリスティックに客席に提示していくものではない。基本的にゲルネはヒンターホイザーの方向に、寄り添うように向きつつ、時々思いつくように逆を向いたり、前を向く瞬間もあった。彼自身が登場人物を演じているのかどうなのか、筆者は聴きながら考えていた。

一方、時々堰を切ったように、抑えていたものがせき止められなくなったかのように情感が吹き出してくる瞬間もあった。<かえりみ>における自らの惨めさを歌う最初の2つの節で、ゲルネは思わず激昴した。<郵便馬車>では、自分に手紙など届かないことを知りつつも、あえて言葉をしっかりと立て、ラッパのように声を響かせた。<からす>の最終節では杖にすがって歩き続けられない自分を声いっぱいに嘆いた。<あらしの朝>ではピアノの音を打ち消してまでも強がる自分を演出した。こういった自己否定や嘆きには、やはり老齢の諦めとは違った、センチメンタルに過去の感傷に浸る若き旅人像を感じさせられる。

ヒンターホイザーは、リートにおけるピアノの役割について、多くのことを実際の演奏から語ってくれた。<からす>においては、あの黒い鳥が不気味に飛び交う様を見事に表しており、ゲルネもそのピアノを壊さないように歌っていた。作品の細部の言葉と音楽の力関係を二人が熟知していることを強く印象づけた。ヒンターホイザーはまた、曲間にも細心の注意を払っていた。特に<郵便馬車>以降は間を置かずに次の曲に進めていく場面が多かったように思う。また<辻音楽師>では、ライアーの機械性・無機質な音を放心した旅人と寒村の風景に投じるようには演奏しなかった。むしろ疲れきった若者が自らの心を通して感じ取っていた音がこうなのではないかということを、各節の間、あるいは節の中繰り返される音型を、短い呼吸を入れたりアーティキュレーションを工夫しながら、訥々と響かせていた。

台風21号が近づく中でのコンサートだったせいなのか、ピアニストが左手指の不調のためクリストフ・エッシェンバッハからマルクス・ヒンターホイザーに代わったせいなのか、客席の聴衆は必ずしも多くはなかった。しかし、この日サントリーホールを訪れた人は、後々まで残る余韻を与えてくれる名演奏に出会ったといえる。ピアノ曲の最後の音が鳴り終わってから、もう数秒の沈黙を楽しみたかったところだが、思わず拍手を始めてしまった人もいた。しかしそれも、生の演奏会のあり方として、心の中に留めておこう。まずはよい演奏会をくれた二人の音楽家、そしてシューベルトに感謝したい。