カデンツァ|MARO ワールドに遊ぶ|丘山万里子

MARO ワールドに遊ぶ

text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

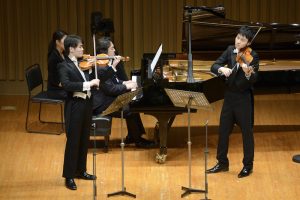

photos by 藤本史昭/写真提供:王子ホール

この10月で開館25周年を迎えた銀座の王子ホールのハッピーバースディ・コンサート、名物シリーズ「MARO ワールドvol.32」が2日間の祝祭を繰り広げた。その2日目、誕生日当日(25日)。

開演30分前のホワイエにはウェルカム・ドリンクのスパークリング・ワインで喉を潤す老若男女がいっぱい。

私の場合、聴くのが仕事だからワインなんて普通無理なのだが(ぽあーんとしてしまう)、今夜は楽しんじゃえ、とちょっとだけ口にする。

25年前のこの時期、私はミュンヘンに居て、9月上旬からおよそ1ヶ月、バイエルン国立歌劇場『影のない女』(サヴァリッシュ&市川猿之助/現・猿翁演出、愛知県芸術劇場杮落とし公演)の舞台稽古を見に、連日プリンツレーゲンテン劇場に通っていた。

したがって王子ホールは半年後、帰国してからだが、この頃日本は86年サントリー、87年カザルス、89年オーチャード、90年東京芸術劇場など新しいホールが続々誕生したバブル期の最後あたりで、銀座のお洒落なサロン風空間、何気なく飾られた優しい色調のエレガントな絵に(カシニョールかと思ったらラモン・ディレイだそうだ)、あら、と立ち止まって見入ったものだ。

MAROこと篠崎史紀(N響コンマス)がこのシリーズを始めたのは2004年。まだ細身の彼がゲストとトークを交わし、同世代や若い仲間と紡ぐシューベルトの室内楽はいかにも清新で、大げさに言えばコンサート・スタイルに新風を吹き込むように感じたものだが、以来13年、すっかり貫禄のついたMAROである。

颯爽と現れたMAROカンパニーの面々は総勢15名。綺羅星のごとき顔ぶれが並ぶ。

颯爽と現れたMAROカンパニーの面々は総勢15名。綺羅星のごとき顔ぶれが並ぶ。

最初の一弓、全員一息『弦楽セレナード』、そのずっしり、というか、中身がぱんぱんに膨らんだ音の鳴りの凄さ(内圧の膨大にもかかわらずコーティングが艶やか、こまやかだから、美麗かつ手応えがある)に、さすが、と感じ入る。

このシリーズ、実はしばらく聴いていない。

先ほど、新風、と書いたが、そういうスタイルに正直馴染めない部分がどこかにあって、簡単に言うと、音楽そのものの流れと、演奏者のトークという組み立てが、私の中でうまく繋がって行かない座り心地の悪さがあり、次第に足が遠のいたのだ。

音楽が生み出した「時間」、その特別な持続の合間に、「演奏者の話」が入る違和感。

私にとって、例えばブラームスを弾くその響きこそが演奏者の声であって、それが途切れて、奏者がその人の声で話し出す(マイクの音声も私は苦手)、というのは段差がありすぎて、混乱するのだ。音楽・マイク・人声・おしゃべりの流れに乗れない。

純粋に、生(なま)の音楽だけ聴きたい、と思ってしまう。

時代は変わり、今はこういうスタイルがかなりの程度を占める。

そのこと自体は、人によりいろいろな受け取り方、楽しみ方があるし、どうこう言うつもりはない。

敬遠しがちな自分の一種の依怙地さ、偏狭さ、「音楽はこうあるべき!」みたいな芸術至上主義は鼻つまみもの、もしくはもはや時代遅れの化石、もっと自由に柔軟に音楽を受け取りなさい、とも思う。

が、この夜はホール誕生記念祝宴、ぽあーんでOKだ。前半はチャイコフスキー1曲、後半のガラは見ての(聴いての)お楽しみで玉手箱になっていたし、楽しまなきゃ損そん。

で、大いに愉しかったのだが、大事なことも、見えた。

『弦楽セレナード』でわかったこと。

このカンパニーの凄さ。これを育てた MAROの人間力、音楽力、それにホール力。

彼らの響き、小林壱成や大江馨といったピチピチ・メンバーの、足のつま先から手の指先まで目一杯ぐうんと伸びる音、それが全体を何倍にも伸張させ、まさに「萌え」(この言葉、世の使い方を私は知らぬが)なのだ!ぐうんの樹液が全員に駆け巡り、音楽の幹が、枝葉が思い切り伸びる、その気持ちよさ。

岡本侑也の背後では宮田大が大揺れで弾きまくっているし、長原幸太、佐々木亮らが時々笑みを浮かべ、眼差しを交わし・・・彼らの様々な表情に、こうやって弾くのがどんなに楽しいか、嬉しいか、幸福か、それががんがん伝わってくる。

伸び盛りの元気いっぱい20代、若手のホープとして華々しく活躍する30代、第一線で実力を発揮する40代、そしてMAROと同世代、キャリアを誇るヴェテランが一丸となって嬉しそうに(これが大事)音楽する、そんな景色はそうはない。

それぞれの世代の実りが一本の樹に鈴なりで、自発(これが大事)の音を響かせる。

休憩後のガラは、多彩な組み合わせで、個性豊かなメンバーのアンサンブルを堪能、 MAROの軽妙なトークと各メンバーのコメント、その場でいきなりのサプライズ演奏(ムチャぶりという)などなど、クスクス、パチパチ(拍手)ホールがはじける。

中でも印象的だった大江のコメント。

「こんなに音楽を楽しめる場所ってないんじゃないか」

音楽で遊び、その愉悦をみんなで分かつ(無論、聴衆も)。そういう場所を若いメンバーに用意、上から下までみんなで音楽する、その喜びを伝えてゆく。これは貴重だ。

それと「このあいだ、歌いながらチェロ弾いたって?」に応えて岡本が披露した曲、G・ソッリマ『Lamentatio』。

それと「このあいだ、歌いながらチェロ弾いたって?」に応えて岡本が披露した曲、G・ソッリマ『Lamentatio』。

いやはや、歌ったのだ、それも謡曲みたいなふし、声で。弾きながら。超絶技巧もどこ吹く風。

こういう冒険をじゃんじゃんさせる雰囲気、自由さ。

これこそが MAROワールドと思い知る。

最後、様々にソロを取らせつつ、笑いながらみんなで弾きついだハイドリッヒ『ハッピーバースディ変奏曲』、王子ホールのスタッフへの感謝も込めて、との言葉に、客席ドアが大きく開き、ホールスタッフがずらり並んで笑顔いっぱい、嬉しそうにステージを見つめ、耳傾けていた。いい風景。

終演は22時近く。

室内楽の殿堂、と謳われたカザルスホールは2002年日本大学に身売りし、2010年に閉館した。バブル崩壊後のクラシック音楽界には強い危機感があった。

2002年2月に行われたクラシック音楽事業協会主催の第2回国際シンポジウムのタイトルは「クラシック音楽界は消滅するのか」である。

エクサンプロヴァンス国際音楽祭総監督は聴衆の高齢化を指摘、新旧のレパートリーの混淆、ビッグ&ヤングの組み合わせ、チケットの低減化、地域との結びつきなどを提言。

ミシガン大学の大学音楽協会会長はクオリティの確保、プレゼンターと聴衆との間の個人的信頼関係、多様なコンサート形態(聴衆参加型、ホームパーティなど)、学校教育との連携を示唆した。

以来、日本でも様々な取り組み、努力がなされてきたのは、ホール、オーケストラ、マネジメントなどのそれぞれの活動に読み取れるのではないか。

今日、「消滅」の危機を口にする人はさほどいないが、問題が解決されたわけではない。

ただ、このMAROワールドに、未来に向けての一つの確かな歩みと蓄積を私は感じた。

同時に、私自身が「多様な形態」に寄り添う、多様で柔軟な耳と心を持たねばならない、とも。

ついでに書かせていただく。

本誌「Back Stage」は音楽制作サイドの方々(ホール、オーケストラ、マネジメントなど)に主催公演から一押し企画・公演を選んでいただき、企画裏話やアーティストの素顔などを、宣伝文でなく(本誌は情報誌でなく批評誌ゆえ)制作サイドの熱意と愛情の伝わる原稿で、とお願いしご寄稿いただいているコーナーである。

「消滅」の危機から「育成」「創出」への工夫と努力を、それぞれに提示いただける場となれば、という本誌なりの願いがここには込められている。

紹介された公演は批評対象とする努力もしている(当たり前だが評価は関係ない。レビュー下にはリンクを貼っている)。

また、年末に発表される「年間企画賞」も同じ願いから発したものである。

お読みいただければと思う。

(2017/11/15)

関連記事:Back Stage 「王子ホールの“MARO”ワールド」

関連評:王子ホール ニューイヤー・スペシャルコンサートMARO World vol.27“ふたつの四季”

————————

MARO ワールドvol.32@王子ホール 2017年10月25日

<演奏>

篠崎“まろ”史紀(ヴァイオリン)

[MAROカンパニー]

大江馨、小林壱成、崎谷直人、白井 篤、伝田正秀、戸澤哲夫、水谷 晃、長原幸太(ヴァイオリン)

鈴木康浩、佐々木亮、中村翔太郎(ヴィオラ)

岡本侑也、桑田歩、宮田大(チェロ)

西山真二(コントラバス)

清水和音(ピアノ)

<曲目>

チャイコフスキー:弦楽セレナード ハ長調 Op.48

バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 第1楽章

シューベルト:弦楽三重奏曲第1番 変ロ長調 D417

クライスラー:美しきロスマリン、愛の悲しみ、愛の喜び、弦楽四重奏曲 イ短調 第1楽章

ドホナーニ:ピアノ五重奏曲 第1番 第1楽章

ブラームス:「5つの歌」より『旋律のように』、ピアノ五重奏曲 ヘ短調 第1楽章

ハイドリッヒ:ハッピーバースディ変奏曲