カデンツァ|矢内原伊作とジャコメッティ|丘山万里子

矢内原伊作とジャコメッティ

text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

6/14〜9/4まで、六本木の国立新美術館でジャコメッティ展が開かれている。どこかの駅のプラットフォームでポスターを見た時、あ、行かなきゃ、と思い、会期早々に出かけた。ミュシャ展の時は大変な混雑ぶりだったらしいが、夕方近くの館内は静か。ジャコメッティに馳せ参じる人はそうはいない、ということだ。

いつ、どこでジャコメッティ(1901~1966)の実物を見たか、定かでない。 NYのグッゲンハイム美術館だった気がするが、いろいろ調べても結局分からなかった。が、その極細形は一度見たら忘れられない。

好みか、というと、それほどでもない(私はブランクーシとかが好き)。なのに気になるのは、その作品を矢内原伊作(1918~1989)を通して知ったからだろう。

ずいぶん昔、中学生の頃。父が編集長をしていた『新女苑』(1937~1959/実業之日本社)が家の一隅に積んであり、そこで矢内原伊作が若い女性向けに毎月エッセイを書いているのを読んだのだと思う。この雑誌は当時ではリベラルで、自立した女性像を標榜していたようだ。反抗期の真っ只中、この哲学者・評論家の平易な語りかけ、孤独、自己、恋愛といった話(手紙形式だった)に吸い寄せられた。のち、本になり、今回改めて読んだら<平和について>など、まるで今日の世情について書いているようで驚いた。「二つの世界に挟まれた私たちにとって、問題はそのどちらにつくかということではない。どちらにつくかというふうに問題を出すか、それとも両立の可能性を信ずるかが問題だ。アメリカかソ連か、ではなく、戦争か平和かが問題なのだ。」(『人生の手帖』矢内原伊作/みすず書房)冷戦構造は終わったが、二つの世界どころか、世界は多様な争いに満ち満ちている。両立の可能性を「信ずる」かどうかが問題、という言葉は今も有効だろう(こういうテーマを載せる女性誌も立派)。

とにかく、矢内原からサルトルを、ベルクソンを知り、その芸術論からジャコメッティを知った。

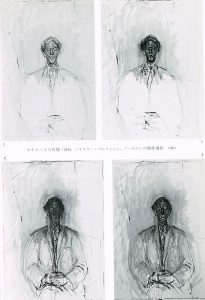

展示で、私は初期の『キュビズム的コンポジション』などを、いいな、と思い、いかにもジャコメッティ、の極細形は一つ見ればもういいや、的な感じでさっさか見てしまい、「矢内原伊作」のコーナーに逗留。破いた紙ナプキンや手帳に描かれた『ヤナイハラの頭部』、『眠るヤナイハラ』などをしげしげ眺めた。中でも、手帳にボールペンと青インクで描いた『ヤナイハラの頭部』、そのみっしり重なる青い線がせり出すような迫力に見入る。

矢内原がパリ留学を終え、別れの挨拶にジャコメッティとカフェで会った時、「今度きみの顔を書こう」と彼は言い、新聞紙にデッサンを始めた。それが二人の濃密な時間のはじまりだった。「彼は私の顔を穴のあくほど見つめたが、それはじろじろ見られるというのとは全く違って、眼で強く愛撫されるような感じだった。」(『ジャコメッティ』矢内原伊作/みすず書房)

翌日から矢内原は毎日ジャコメッティのアトリエで不動の姿勢(と矢内原は言っている)で座り続け、帰国を2ヶ月半伸ばし、完成できずに苦吟する芸術家に請われ、翌57、59、60、61年の4回にわたり、夏季休暇まるまるを彼のアトリエでポーズして過ごした。モデルを務めたのは最初から数え、ほぼ200回にのぼる。

「デッサンするにはあまりに美しすぎる。」「君の顔は剃刀のようだ。」とジャコメッティは呟く。それからの長い長い挑戦。できた、と思うとそれを壊す際限ない作業。

「ついさっききみの顔が非常によく描けたのだが、また消えてしまった。タブローの上にはもう何もない。」そのことの繰り返しの中で、矢内原は「彼の仕事は、見えるがままにぼくの顔を描くということだ。見えるがままに描く、この一見簡単なことを、しかしいったい誰が本当に試みたであろうか。見るというとき、人はそもそも何を見るのか。」と自問する。「一つの顔を見るとき、見えるのは一人の人間の全体である。注意はまず顔に集中するとしても、その顔は頸や胸や肩や腕と分かちがたくつながっている。からだの他の部分から切り離された顔は、もはや本当の生きた顔ではない。」

だが、顔を見れば手は見えない。顔と手の間の「越えがたい空虚の壁と非連続」。全体と部分、連続と非連続、これを一挙にとらえること。ジャコメッティのやっていることは、それ。「仕事が進めば進むほど画面の上のぼくはますます消され、しだいに虚無へと近づいて行くかと思われた。」(前述書より)

(見ることの問いは、また、聴くこと、書くことの問いへと私をいざなう。)

こうした格闘の末、矢内原をモデルとして生み出された作品は、油絵十数点、2点の彫刻。

私がジャコメッティ展で目にしたのは全てナプキンや手帳に描かれた小さなデッサンだが、私はそこに執拗で冷徹、かつ燃えるような「眼と手の強い愛撫」の痕跡を見ずにいられず、羨望を覚えた。見るものと見られるもの、その熾烈な交感・交歓が筆圧と筆勢の凝縮された動態となってそこに留められている(優れた芸術は常に動態だ)。

一方、『眠るヤナイハラ』の素描には、それとは別の穏やかな眼差しもあり、こういう時間も二人にはあったんだ、と思った。

矢内原は61年、最後のアトリエ訪問ののち、パリには行かず、5年後にジャコメッティは急死する。彼がジャコメッティの故郷スタンパ(スイス)に墓参を果たすのは79年。墓にはジャコメッティの最後の作品が置かれている。

「無残にも死が中断した最後の仕事を見ていると、呻吟しながらこの像と格闘している彼の姿が見え、この仕事をもっと続けたいのだと叫んでいる彼の声がきこえるかのようだ。」

ジャコメッティは、「ダメだ」でも「明日は」と言い続けながら生きた。

矢内原のコーナーの他に私がしばし逗留したのは、『ヴェネツィアの女』9体が配置された部屋。もちろん極細形だが、三角形にレイアウトされたそれらの、表情も含めたそれぞれの微細な異なりが響き合うさまは、まさに一つの音楽で、これはとても気に入った。ジャコメッティはモデルのお礼に、この一つを矢内原にプレゼントする、と言ったそうだ。

ちなみにジャコメッティはヘンデルを好み、作業に疲れた身をグレゴリオ聖歌で癒したという。彼はロマン派、近代の主観と誇張を「閉じられた」ものとし、ヘンデルやグレゴリオ聖歌を「呼吸のように自然で開かれた音楽」として愛した。

極細形については、いろいろな説明があるし、矢内原も「具象でもなく抽象でもない。それは具象と抽象とがどうしても一つにならざるを得ないところの、見える限りでの現実の忠実な掌握」であり、「消失と出現(存在でなく)」、虚無の造形であるゆえに、見るものを緊張させ、同時に解放し、広大な空間を孕み、真に見るであろうところのもの、何かしら恐ろしい、聖なるものを開示する、と語っている(『芸術家との対話』/彩古書房)。

一つ見れば十分、という私の感覚は「存在と無」からの狙撃に神経がひくひくするからかもしれない。

矢内原の著作をいくつか読み返していたら、<八村義夫追悼>という文章を見つけた。1986年民音現代作曲音楽祭が、前年46歳で死去した八村の追悼コンサートであったこと。『ドルチシマ・ミア・ヴィタ』『錯乱の論理』とともに演奏された未完の『ラ・フォリア』について。その才能を惜しみつつ、彼はこう結んでいる。

「『ラ・フォリア』はまさに右の二作の延長線上の大作だったのだが、ああ、それは第二楽章の途中までしか書かれなかったのだ。痛恨やるかたなし。」(『モンマルトル便り』/みすず書房)

その場に、私も居た。<八村義夫論〜錯乱の論理>を『音楽芸術』(1983)に書き、八村氏から書簡をもらっていた。『ラ・フォリア』に胸がつぶれた。

そこに、矢内原も居たのか。

それは不思議な、感慨であった。

(2017/8/15)

——————————————————

註)「大きな女性立像Ⅱ」はジェコメッティ展撮影可能エリアで筆者撮影。

その他は『ジャコメッティ』矢内原伊作/みすず書房/1996より。

筆者の「八村義夫論」はhttp://musicircus.on.coocan.jp/okayama/hachimura/01.htmに掲載されている。