ミューザ川崎シンフォニーホール&東京交響楽団 名曲全集 第128回|谷口昭弘

ミューザ川崎シンフォニーホール&東京交響楽団

ミューザ川崎シンフォニーホール&東京交響楽団

名曲全集 第128回《ラプソディ特集》

2017年6月11日 ミューザ川崎シンフォニーホール

Reviewed by 谷口昭弘(Akihiro Taniguchi)

Photos by 青柳聡/写真提供:ミューザ川崎シンフォニーホール

<演奏>

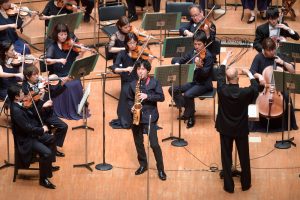

上野耕平(アルト・サクソフォン)

井上道義指揮 東京交響楽団

<曲目>

シャブリエ:狂詩曲《スペイン》

ドビュッシー:アルト・サクソフォンと管弦楽のための狂詩曲

<アンコール>ビゼー:《アルルの女》第2組曲より<間奏曲>

(休憩)

リスト:ハンガリー狂詩曲第2番

エネスコ:ルーマニア狂詩曲第1番イ長調作品11-1

伊福部昭:日本狂詩曲

外山雄三:管弦楽のためのラプソディ

井上の指揮棒がダウンビートを大きく振り下ろしながら活気あるリズムで始まったシャブリエの狂詩曲《スペイン》は、旋律のひとかたまりを大きく捉えつつ、弦楽器によるピチカートのやりとりやかみ合わせのリズムの面白さといった細部に潜む立体的な表現に聴き手を注目させた。爆発する打楽器のエネルギーも聴衆を沸かせた。

ドビュッシーの《狂詩曲》は、オーケストレーションが作曲者自身によるものではないためか、あるいはドビュッシーが当時新しい楽器だったサクソフォンの特性をつかんでいなかったからなのか、肝心のサクソフォンの音が必ずしもうまく届かない箇所もあった。

しかし目の覚めるようなオーケストラのダイナミズムに支えられ、上野耕平の独奏は滑らかなフレージングで自在に飛び回る楽想を朗々と聴かせていたし、多面的な表現を楽器から引き出していた。

アンコールとして演奏されたビゼー作品は、オーケストラ内のホルンとオクターヴで甘い歌を紡いだり、フルートの音と融合させるなど、独奏として主張するよりも、思わず聴き手を唸らせる音色の美しさが聴き手に喜びを与えた。図らずしもビゼーの楽器の扱いの見事さを実感した予告済みアンコールであった。

リストの名曲《ハンガリー狂詩曲》第2番では、血の気が多い弦楽器群の旋律を、井上はていねいに引っ掻き回す。ニュアンス豊かなクラリネットによる煽りは心理的駆け引きのうまさを聴かせ、疾走する後半部分に心は踊る。

エネスコの《ルーマニア狂詩曲》第1番は、冒頭から井上の指揮棒と身体動作で揺れ動き、テンポの速い部分では、自由自在のダイナミクス、特にデクレッシェンドの驚くべき効果が楽しい。そのほか民俗音楽にインスパイヤされた首席ヴァイオリン奏者のグリッサンド、体が思わず動いてしまうリズムに興奮した。

この演奏に出会うまでエネスコの《ルーマニア狂詩曲》は、つかみどころがないオーケストラ作品だと思っていたが、今回の演奏に接し、実はルーマニアの人々が自国の音楽として喜びあい、熱狂できる1曲であることを思い知らされた。

伊福部昭を得意とする東京交響楽団による《日本狂詩曲》の<夜曲>は、タイトル通りの夜の雰囲気のなかに流しのヴィオラが聴こえ、オスティナートの微妙な変容が耳を惹く。管楽器のロングトーンと打楽器が、さらに色彩を加えていった。<祭>では、整然としたリズムの中に楽想が積み上がってくる様が見事で、しゃかりきにならず、大きなスケールでつながっていくところに聴き応えがあった。

民謡をメドレーにして楽しませる外山雄三の《ラプソディ》は、民謡を口ずさむ人口が減る中では、日本の「伝統」に気軽に触れられるショーピースになった感がある。通俗性でさえも、いまや「親しみやすさ」と肯定的に捉えられるだろうし、今回の公演のコンセプトを支えるパズルの最後の一片として楽しめた。最初の拍子木がうまくスタートせず、やり直しをしたが、<八木節>では低弦と高弦が表拍・裏拍を演奏する舞台上の動作が、単純ゆえに視覚的にもインパクトがあり、またもや会場を熱狂と興奮の渦の中に巻き込んでいった。

プログラム冊子にはこのコンサートが「ラプソディ特集」であると記されていた。このタイトルから、筆者はマチネらしく「お楽しみファミリー・コンサート」風なものを期待していたが、実は、この「ラプソディ」に盛り込まれたクレイジーさ、そして単純だからこそ味わえる、ワクワクする感覚を次から次へと、多彩な楽想で届けてくれた公演であった。企画としても面白かったし、聴衆をぐいと引き込む井上道義の芸風に、すっかり取り込まれてしまった。