小人閑居為不善日記|理解しないための音楽|noirse

理解しないための音楽

text by noirse

1

今回もまた、訃報から入らせて頂きたい。5月27日、アメリカン・ロックの重鎮、グレッグ・オールマンが、闘病の末に世を去った。1947年生まれで、享年69歳。昨年亡くなったデヴィッド・ボウイと、生年も享年も同じだ。だがグレッグとボウイとでは、タイプはまったく違う。

今回もまた、訃報から入らせて頂きたい。5月27日、アメリカン・ロックの重鎮、グレッグ・オールマンが、闘病の末に世を去った。1947年生まれで、享年69歳。昨年亡くなったデヴィッド・ボウイと、生年も享年も同じだ。だがグレッグとボウイとでは、タイプはまったく違う。

テネシー州はナッシュヴィルに生まれたグレッグは、ブルースに魅了され、兄デュアン・オールマンとオールマン・ブラザーズ・バンドを結成。デュアンは天才ギタリストとしてたちまち注目を浴びるが、成功もつかの間、バイク事故で世を去る。グレッグはバンドを存続し、土着的でハードなロック・サウンド、通称サザン・ロックの中心人物として、シーンを牽引した。

サザン・ロックは、一部ではあまりよいイメージを持たれていない。南部を支持基盤とし、中でも白人男性から多大な人気を得ているため、政治的保守と見做されているからだ。ロックのリスナーにはリベラリストが多い。

だが、グレッグは典型的な保守主義者とは言いにくい。1976年、当時ジョージア州知事だったジミー・カーターが大統領選に出馬した際、彼はオールマン・ブラザーズ・バンドに選挙キャンペーンへの協力を依頼している(カーターがファンだったらしい)。バンド側もそれを受諾。オールマンは政治に関心の薄かった若者の集票に寄与し、フォード大統領の再選を阻止した。カーターはその恩義を忘れず、グレッグの葬儀にも参列している。

音楽に社会を動かす力があるとすれば、オールマンとカーターの共闘関係は、そのひとつの例に数えていいだろう。もっともカーターの手腕は国民を納得させるに至らず、一期でその座をレーガンに譲ることになるのだが。

2

では、サザン・ロック=保守のイメージはどこからきたのか。それはサザン・ロックのもう一方の雄、レイナード・スキナードの言動から発生したものだろう。高度なテクニックに支えられた即興演奏と、時にポリリズミックでさえあるツイン・ドラムに支えられたオールマンのサウンドは、マリファナでハイになったヒッピーにも訴えたが、明快で力強いリフと、ワイルドなトリプル・ギター・サウンドを看板としたレイナード・スキナードの人気は、どちらかといえば南部の白人の若者に支えられていた。

では、サザン・ロック=保守のイメージはどこからきたのか。それはサザン・ロックのもう一方の雄、レイナード・スキナードの言動から発生したものだろう。高度なテクニックに支えられた即興演奏と、時にポリリズミックでさえあるツイン・ドラムに支えられたオールマンのサウンドは、マリファナでハイになったヒッピーにも訴えたが、明快で力強いリフと、ワイルドなトリプル・ギター・サウンドを看板としたレイナード・スキナードの人気は、どちらかといえば南部の白人の若者に支えられていた。

70年代初頭、ニール・ヤングが〈サザンマン〉と〈アラバマ〉という曲を発表する。南部の差別性を揶揄した歌詞に反応したレイナード・スキナードは、〈スウィート・ホーム・アラバマ〉で返答する。アラバマの愛と誇りを歌ったこの曲はたちまち地元の支持を得て、今では南部を代表するナンバーとなった。

レイナード・スキナードは、ニール・ヤング本人に嫌悪や恨みを持っているわけではないとも言っている。リップサービスかもしれないが、わたしはこの言葉はある程度信用できると思っている。想像するにこんなところだろう。

ニール・ヤングはカナダ人で、リベラルな思想の持主として知られている。だが、そんなよそ者に、南部の何が分かるというのか。外国人がデッチあげた「差別的な南部の歌」の一方的なレッテル貼りを阻止するためには、おれたちが真の南部の姿を歌わなくてはいけない――。

3

レッド・ネック。ホワイト・トラッシュ。プア・ホワイト。「貧乏白人」と言われる人々の蔑称だ。学歴はなく、肉体労働に従事し、わずかな収入をアルコールやドラッグに継ぎ込み、人生を浪費していく白人たち。

彼らは日本ではさして話題にもならなかったが、昨年からにわかに注目を浴びるようになった。政治に不信感を持ち、投票所に行くことのなかったホワイト・トラッシュたちが、こぞってドナルド・トランプに票を投じたからだ。記事が書かれ、テレビで特集が組まれた。ホワイト・トラッシュの生活や価値観を活写したJ・D・ヴァンスの《ヒルビリー・エレジー》も翻訳が出た。これは日本でも売れているようである。

《ヒルビリー・エレジー》自体はいい本だ。だが、こうした「貧乏白人ブーム」自体にはいい気持ちを持てない。そうした番組や記事の主張は、だいたいが以下のようなものだ。

ホワイト・トラッシュがトランプに票を投じたことはよくないが、彼らには彼らの事情や背景がある。それを理解することが大事なのだ――。

立派な意見ではあるが、「上から目線」感を拭うことはできない。そうした半端な共感にこそ、「ホワイト・トラッシュ」たちは反感を持っているはずだ。これはレイナード・スキナードが、ニール・ヤングに対して抱いた感情と似通ったものだ。

こう思ってしまうのは、わたし自身がホワイト・トラッシュな連中を「尊敬」しているからでもある。わたしは彼らが生み出した文化に、畏敬の意を抱いているのだ。

4

アパラチア山脈周辺に住むホワイト・トラッシュは、俗にヒルビリーと呼ばれている。彼らの先祖は、主にスコットランドやアイルランドなどの移民だ。本国で生きる術を失った彼らは海を渡るが、余っている土地など、アメリカにはもうなかった。かといって農業以外の職に就くこともできない。やむなく峻厳なアパラチアの、誰もが見捨てた貧しい土地に住むようになる。

ヒルビリーたちは、労働や生活の厳しさやつらさを晴らすため、祖先から伝わる歌を口ずさみ、演奏した。その歌はフォークと呼ばれ、アラン・ローマックスらの学者に「発見」されていく。やがてラジオという当時最先端のメディアが登場し、優れた歌い手ならば歌で食べることができるようになる。成功を求め、彼らは街へ出ていき、次第にフォークは世俗化していった。

ものすごく簡単にいえば、そのひとつがカントリーと呼ばれる音楽だ。カントリーはじきにブルースやR&Bと融合し、ロックへと流れ込んでいく。

カントリーも、日本ではあまり印象がよくない。ルーツを求めて古いR&Bやブルースを漁り出すロック・リスナーは多いが、カントリーは不人気だ。

その一因は、サザン・ロックと同じで、保守的なイメージが強いからだろう。もちろんそういう側面はある。昔も今も、都市部のリベラル層の多くは、カントリーは田舎者が聞くあか抜けない音楽と見做している。

カントリーはある意味、「差別」されている。だが、だからこそ、カントリーは「クール」だったとも言えよう。

かつてカントリーの歌い手は、危険なヤツらばかりだった。アメリカきっての天才歌手、ハンク・ウィリアムスは、アルコールと薬に溺れ、わずか29歳で、ボロボロになって死んでいった。やはり酒やドラッグでどん底を味わったジョニー・キャッシュは、のちに刑務所での慰問コンサートに力を入れるようになる。サン・クエンティン刑務所の慰問コンサートの聴衆の中には、若きマール・ハガードがいた。ケチなチンピラだったハガードは刑務所を出て歌手を目指し、キャッシュと並ぶ大物となる(昨年惜しくも逝去した)。

かつてカントリーの歌い手は、危険なヤツらばかりだった。アメリカきっての天才歌手、ハンク・ウィリアムスは、アルコールと薬に溺れ、わずか29歳で、ボロボロになって死んでいった。やはり酒やドラッグでどん底を味わったジョニー・キャッシュは、のちに刑務所での慰問コンサートに力を入れるようになる。サン・クエンティン刑務所の慰問コンサートの聴衆の中には、若きマール・ハガードがいた。ケチなチンピラだったハガードは刑務所を出て歌手を目指し、キャッシュと並ぶ大物となる(昨年惜しくも逝去した)。

ヒルビリーたちが手早く金を掴むには、法を犯すしかなかった。かつては密造酒を、今はドラッグを精製してシノギを得ている。スラムの黒人が合法的に成功を掴むにはバスケ選手かラッパーになるしかないのと同じで、当時のヒルビリーたちがまっとうにのし上がるには、カントリーしかなかった。

大衆音楽の歴史は、抑圧された者たちの歴史だ。ブルース、ゴスペル、ジャズ、ヒップホップ、ハウス(初期のハウスはゲイ・カルチャーから始まった)、レゲエ、ロマ(ジプシー)音楽――。

フォークやカントリーも同じだ。彼らにはそれしかなかった。苦しんできた彼らの音楽は、聞く者の心を打った。食べるために、人と違う音楽を、新しい歌を追求した。そうしてカントリーはエッジな表現となり、後進に影響を与えていった。エルヴィスやディラン、ビートルズやストーンズが、カントリーを熱心に聞いていたのは有名な話だ。

5

そもそも、ホワイト・トラッシュが支持したからトランプが勝てたわけではない。たとえば、ヒスパニック系の中所得層の多くが、トランプに投票していたことが分かっている。トランプはヒスパニック系移民の排斥を唱えたが、安定した地位を得た者と不法移民では立場が違う。わたしたちはれっきとしたアメリカ国民である、不法移民とは違うのだという線引きが、彼らをトランプ支持へ向かわせた。

これはたとえば、黒人間でも見られる問題でもある。安定した地位を築いた黒人は、貧困にあえぎ、時に犯罪に走る「同胞」の存在を厭うことがある。

それは白人も例外ではない。都市部に住む、大学卒で安定した収入のある白人にとっては、ヒルビリーやホワイト・トラッシュは、肌の色は同じでも、遠い存在だ。年収や学歴の近い黒人やヒスパニックの友人や同僚のほうが、ずっと近しい存在だろう。

それは日本人にも言えることだ。日本人にはアジア人という意識が乏しく、むしろ欧米の白人に自分を重ね合わせる傾向が強いと、俗に言われている。わたしたちがサザン・ロックやカントリーを耳にするとき、もし抵抗感が働いたとすれば、その心の動きは、どこにアイデンティファイされたものだろうか。

6

レイナード・スキナードは永らくレベル・フラッグ(南軍旗)を掲げてライブ会場を廻っていたが、取りやめるようにしたようだ。理由を求められて、「ヘイト・グループに簒奪されたから」というコメントを残している。立派な態度だが、トランプの支援コンサートには参加していたようだ。

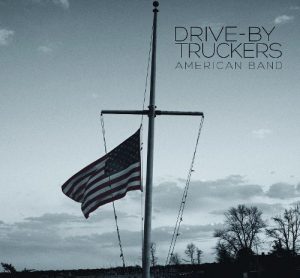

一方、サザン・ロックの中堅バンド、ドライヴ・バイ・トラッカーズは、ずっとウェス・フリードというアウトサイダー・アーティストにジャケットを依頼していたが、昨年その慣習を変更。星条旗をあしらった新作をリリースした。モノクロで捉えられた半旗が意味するところは明瞭だろう。

一方、サザン・ロックの中堅バンド、ドライヴ・バイ・トラッカーズは、ずっとウェス・フリードというアウトサイダー・アーティストにジャケットを依頼していたが、昨年その慣習を変更。星条旗をあしらった新作をリリースした。モノクロで捉えられた半旗が意味するところは明瞭だろう。

わたしはホワイト・トラッシュに、生半可な共感や同情を寄せる気はしない。彼らの生きかたが理解できるとも思わない。音楽を通して異文化に興味を持ち、学んでいくのは悪いことではないが、そんな程度で彼らの価値観が共有できるなんて、ナイーヴな考えも持っていない。

遥か彼方に住む人々の音楽に触れて分かるのは、自分とは違う人間がいるということくらいではないだろうか。むしろ、「理解できないことを理解する」ために、音楽を聞いているのかもしれない。そして、それで充分だとも思う。

わたしは、ホワイト・トラッシュの生み出した歌や文化に、畏敬の念を覚える。だが、もし直接彼らに会う機会があったとしても、理解し合えることはあるまい。ブン殴られて終わるかもしれない。得てしてそんなものだし、だが、それでいいのではないだろうか。

※オールマン・ブラザーズ・バンドのドラマー、ブッチ・トラックスが、今年初めに亡くなったことも言い添えておきたい。自殺だったようだ。

——————————————

noirse

同人誌「ビンダー」、「セカンドアフター」に映画/アニメ批評を寄稿