低音デュオ 第9回演奏会|齋藤俊夫

2017年3月10日 杉並公会堂小ホール

Reviewed by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

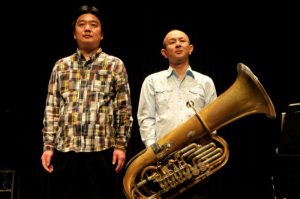

バリトン:松平敬

チューバ、セルパン(*):橋本晋哉

<曲目>

フランチェスコ・ランディーニ:『金髪の三つ編み』『春は来たりぬ』(*)

川浦義広:『アクセス・ポイント』(2013/17、初演)

湯浅譲二:『ジョルジオ・デ・キリコ』(2015)(詞:ポール・エリュアール/訳:巖谷國士)

三輪眞弘:『お母さんがねたので――高校生のテキストによる』(2014)

山本裕之:『細胞変性効果』(2017、委嘱初演)

ヨハネス・チコーニア:『犬は戸外で』『ある日、狩りをしていると』(*)

足立智美:『超低音デュオ』(2017、委嘱初演)

木ノ脇道元『TORERO』(2017、委嘱初演)

バリトンの松平敬とチューバ、セルパンの橋本晋哉という異色のデュオによるこの演奏会もめでたく10周年、第9回である。とても古い古楽ととても新しい現代音楽ばかりをレパートリーにしているという点だけでもこのデュオの独自性が見えてこよう。

まずは古楽のランディーニ、2×3、3×2などのメリスマによる変拍子がなんとも快い。セルパンの枯れた音色にバリトンの柔かい響きが合っている。

しかし今回最初の現代音楽、川浦作品はいささかならずコンセプトと実際の演奏との乖離が感じられた。「日本語自体を聴く」「日本語の変遷を明確に描く」(プログラムより引用)というコンセプトに対して、松平の歌う現代音楽的な旋律線がその「日本語」を変形させた形で歌詞を我々聴衆に届け、結果として「日本語についての音楽」という作曲者の意図は通じなかった。「文体の推移を構造化しようと試みた」という作曲のコンセプト自体は面白いものであったが、しかし実際の演奏に接しては今ひとつ焦点の合わないものとなってしまった。

湯浅譲二作品はこのデュオとしては異例なほどスタンダードな作品だが、そこは湯浅&低音デュオ、スタンダードであっても通俗的には決してならない。バリトンとチューバが、あるときは付かず離れず、あるときは協奏的に、あるときは衝突しあいながら1つの音楽を紡ぎ出す。これはスタンダード・ピースとして相応しいものであると思えた。

前半最後の三輪作品はまず歌詞のテクストが先にあり、それにチューバが歌詞に当たる音の抑揚をテープで録音し退場する。次にバリトンが現れ、テープを再生してそのチューバの発音した抑揚に合わせてテクストを歌う、というプロセスを経る作品であった。テクストの抑揚を歌手ではなく楽器奏者が定めて歌手はそれに従うという逆転した関係とそのプロセスを体験することに本作の面白みはある。

しかしそれにしても今回のテクストがどうやらいじめで自殺した高校生の遺書らしきテクストであり、最後に「お母さんがねたので」(ここまでは全てチューバの抑揚に合わせる)「死にます」(ここだけ歌手の地声)というのはなんとも不吉過ぎる。

山本作品はC.P.E.バッハの『正しいクラヴィーア奏法』を前半に置き、中盤以降は彼の『30の宗教歌曲集』を引用した作品。全曲中「ダバダバダー」という特に意味のない歌詞が妙に目立つのが面白いが、肝心の「コンピュータ・プログラムによって奏者の発する音にランダムなディレイがかけられ、相手方のヘッドホンに送られる。送られた側は実際より多少遅れて聴くことになるため、本来は明確な拍感と和声構造が示されるはずの古典音楽において、ちぐはぐなアンサンブルが発生する」(プログラムより引用)という仕掛けがあまり効いて聴こえてこない。もっともっと2人がズレてグシャグシャになっても良いのに、そうならず微温的な結果にしかならない。低音デュオ、山本のこれまでの奇想からはいささかならず後ろに退いてしまった作品であると言わざるをえないだろう。

チコーニアは箸休め的な「こぶし」の効いた古楽歌曲。松平と橋本の美声・美音に酔う。

そして音響詩の日本におけるパイオニア・足立智美の『超低音デュオ』、これは怪作過ぎた。まず松平だけが登場し、口だけ動かして声を発しない(筆者が考えるに、発し得る低音以下の発せない超低音を発しているということなのだろう)のがしばらく続く。橋本は一旦登場するも何故かなにもせずに退場し、再度登場してチューバを構える(ここの意味は筆者にはよくわからない)。橋本はときたまにチューバで単音を吹き、松平は口を動かすのをやめて上体を左右に揺らす(この意味も筆者にはわからない)。チューバの単音に合わせて松平も口でクリック音を発し、次第に音が増えていって二人で音階を奏でる(意味はわからない)。二人のテンポが違ったりしつつもユニゾンが多い。そして二人で舞台上で少しずつ回転しなが「8,9,10,11,12,13,12,11,10~」と数を数える(この意味もわからない)。松平が曲の解説を朗読する中、ロープで距離を測り、それまで演奏していた位置と松平との距離の2倍の間隔をとって(つまり周波数に換算するとオクターブ1つ低い距離)で1つ音を吹き、さらに4倍の間隔で(つまりさらにオクターブ1つ低い距離で)さらに低い音を1つ吹いて終わる。

プログラムにあるとおり、周波数=345/メートル=BPM/60の秩序に従ったのだろうが、しかしあまりにもわけがわからない。だが、わけがわからないなりに面白い。つまらなくなどない、決してつまらなくないのだ。だが、やはりわけがわからないのだ、というある種現代音楽の真骨頂を味わわせてくれた。ここまでわけがわからないことを平然とやってのける現代音楽の裾野の広さに感嘆した。

最後のアンコール・ピース的な木ノ脇作品はカルメンの引用あるいはパロディあるいはアイロニーによる作品で、様々な言語を組み合わせた合成言語を歌詞として、やっぱりよくわからないがそれでも面白い作品であった。前衛・実験音楽の最先端を行くこの低音デュオ、まだまだ面白いことは終わりそうにない。