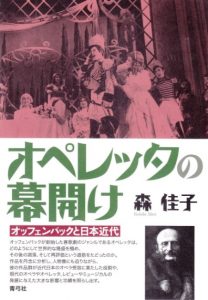

Books|オペレッタの幕開け ~オッフェンバックと日本近代|大田美佐子

森佳子 著

青弓社

2017年3月/ 2800円 ISBN 978-4-7872-7397-0

text by 大田美佐子( Misako Ohta)

あらためて強調するまでもなく、音楽書、それも作曲家の評伝を書くのは難しい。視覚芸術のように、書物は読者が作品と直接触れ合う場所にはなり得ないし、読者が作品を知らなければ音楽作品、舞台作品を想像できるようにするしかない。「言葉で音楽を想像させる」。これはなかなかに至難の技なのである。

その点、本著「オペレッタの幕開け-オッフェンバックと日本近代」は、オッフェンバックを名前だけ知っている人にも、代表的ないくつかの作品や歌を通して親しんでいる人にも、専門的かつ学問的な関心をもつ人でも、あるいはまったく知らない人でさえ楽しめる工夫が、細部にまでわたっている。オペレッタとオッフェンバックについて、細かい情報が大きな歴史の文脈のなかできちんと位置づけられているため、どのようなレベルの読者もわくわくするようなストーリーで、リアリティーが感じられる読み物になっている。

その成功の鍵は、バランスのとれた、俯瞰的で多角的な視点を活かした構成にある。序章の「高尚化と大衆化の狭間で」では、オペレッタ史のなかのオッフェンバック、フランスオペレッタの特徴を述べ、第一章「19世紀ブルジョア文化の中の劇場の変遷」では、政治とオペラ座の関係性のなかで、オッフェンバックが活躍できた背景が明らかにされる。第2章「オッフェンバックのポートレート」と第3章「オッフェンバックとは何か」という中間部分では、作曲家のプロフィールが、受容と後世への影響とともに語られる。

実際の舞台の「効果」から考案された夢幻劇というジャンルの創出や、19世紀にフランスの音楽界をも席巻したヴァーグナーとの対比で浮かび上がるものは、ユダヤ系音楽家という出自やオペラやオペレッタというジャンルの歴史を考えるうえでも示唆に富む。

そして19世紀末にヴァーグネリアンの呪縛から解かれてオッフェンバックの再評価へとつながっていくさまは、ヨーロッパとアジアを含む越境的な音楽文化史としても説得力と高揚感のある展開になっている。

かつて、東ドイツの演出界の大御所ヨアヒム・ヘルツは、インタビューのなかで「演出するのがもっとも難しいのはオペレッタ」と筆者に話してくれた。オペレッタの台本や決定稿が複数存在するなかで、今という時代を読み解きながら、目の前にいる観客が笑えるような対話的な空間を演出する難しさなのだろう。

作品の解説は、オペレッタの作曲家の評伝にとっても一番の泣きどころであるかもしれない。この点についても、「楽しみ方」をまずは念頭に置きながら、90あまりを数えるオッフェンバックの作品の全体像を俯瞰しつつ、「地獄のオルフェウス」「美しきエレーヌ」や「ホフマン物語」など有名な作品に絞っての作品案内も手堅く、作品を知らない読者も飽きさせない。

そして、この評伝のひとつのハイライトともいえる「日本人とオッフェンバックの出会い」および「花開く日本のオペレッタ」では、日本との関係性のなかで、読者が自然に「自分自身や日本文化にとってのオッフェンバックは?」と問いかけていくような仕掛けになっている。インターネットのグローバル時代に、評伝を日本語で出版することの積極的な意味はこの視点にあるだろう。日本とオペレッタの関係性は、外国人居留地のなかでの劇場文化から、レビュー、浅草オペラ、震災を経て昭和の映画ブームを通して、戦後のミュージカルへと続いていく。その道筋は1930年代のヴァイルとブレヒトによる「三文オペラ」の日本受容にも繋がる点が多く、洋楽受容史のミッシングピースとしても大変興味深く、意義深い。

ブルジョアや大衆に受ける音楽劇を作るだけでなく、芸術性をも高めたオッフェンバックは、「一流と二流」「東洋と西洋」「19世紀と20世紀」を渡り歩きながら、日本の近代の複雑な歩みを映し出す鏡でもあったのである。

21世紀、オペレッタは日本文化のなかで果たして、どう生き残っていくのだろうか。本書は、「笑うオペラ」や「クラシックと日本人」を上梓した著者独自の視点が充分に活かされた、楽しく学べる好著である。