第14回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン オラトリオ《ベルシャザル》|大河内文恵

第14回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン オラトリオ《ベルシャザル》

第14回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン オラトリオ《ベルシャザル》

2017年1月9日 浜離宮朝日ホール

Reviewed by 大河内文恵(Fumie Okouchi)

Photos by 林喜代種( Kiyotane Hayashi)

<演奏>

ベルシャザル:辻裕久(テノール)

ニトクリス:佐竹由美(ソプラノ)

キュロス:山下牧子(アルト)

ダニエル:波多野睦美(メゾ・ソプラノ)

ゴブリアス:牧野正人(バス)

指揮:三澤寿喜

コンサートマスター:川久保洋子

首席チェロ奏者:懸田貴嗣

通奏低音&幕間オルガン独奏:勝山雅世

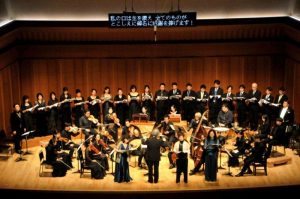

合唱&管弦楽:キャノンズ室内合唱団&管弦楽団(古楽)

<曲目>

ヘンデル:オラトリオ《ベルシャザル》HWV61

(アンコール)

第2幕2場 バビロニア人たちの合唱

2002年に設立され、2003年からほぼ毎年公演をおこなってきたヘンデル・フェスティバル・ジャパン(以下、HFJとする)の第14回は、オラトリオ『ベルシャザル』が取り上げられた。パンフレットに記された解説(河村泰子)によれば、このオラトリオの初演は大失敗に終わり、その最大の要因は「聴衆の要望に対する見込み違い」であった。四旬節という宗教的要素が重視される期間にしてはそれが足りず、オペラを期待する向きには舞台装置などを伴わない上演形態は思惑外れという、まさに「帯に短し襷に長し」ということであろう。

しかし裏を返せば、宗教音楽的要素とオペラ的要素の両方が一度に味わえるというメリットにもなりうる。本公演は、楽譜選定、作品解釈、演奏などすべての点において、その強みが最大限に発揮されていた。

『ベルシャザル』は、 ヘンデル新全集が未だ刊行されていないため、HFJが旨とする「初演時の全曲演奏」の形で記されたスコアは存在しない。そのため、今回の上演では(大雑把に言えば)ヴォーカル・スコアの曲順をフル・スコアで再現するという形をとり、CDなどでは演奏されることの多い、第1幕1場の後半3曲がばっさりカットされた。それにより、1場でのダニエルの出番はなくなり、3場で初めて登場する。この登場の印象的なことと言ったら!波多野の歌唱力や立ち居振る舞いの見事さをさらに強調し、見せ場の少ない第1幕に大きな盛り上がりを作った功績は大きい。

オラトリオの演奏では、オーケストラの後ろに合唱隊が並び、ソリストはオーケストラの前もしくは内側にいて、自分が歌わない場面では椅子に座っているのが一般的であるが、今回は、オーケストラの外側の左側面にベルシャザル、ニトクリス、右側面にキュロス、ダニエル、ゴブリアスの椅子が置かれ、それぞれの演奏前にそこから出てきて歌うという趣向がとられた。こうすると、出番でない歌手は「舞台」にはいないため、ストーリーとの齟齬がなく、舞台装置がなくてもオペラ的な雰囲気を味わうことができた。第1幕終盤のベルシャザルとニトクリスの二重唱で、指揮者を挟んで左右の位置に2人が立っている光景は、両者の想いのすれ違いを象徴し、切なさをいっそう募らせた。

ベルシャザル役の辻はセリフのように歌うレチタティーヴォにおける演技力がずば抜けていた。何もないはずの空間から突如手が現われて文字を書く奇跡が起こる第2幕のドラマチックさは彼の演技力なしには成立し得なかった。ダニエル役の波多野は持ち前の技術力に頼るだけでなく、ストーリー上のダニエルの役割に合わせて歌い方を変化させており見事だった。彼女の技術力は声のコントロールや多彩さだけでなく、 歌詞のディクション(発音法)にもある。歌っている歌詞が100%聞き取れたのは波多野1人のみであった。

キュロス役の山下は、どちらかというとバロックものよりも通常のオペラで見掛けることのほうが多く、アルトという声域ゆえ侍女など主役を支える役が多いが、今回は題名役ではないものの、実質上の主役をつとめた。テンポの速いレチタティーヴォで苦戦している様子はあったものの、ストーリーの進行とともに立場が変わっていく役柄を、いったいこの人はどれだけの音色を持っているのだろうと思わせる巧みさで表現していた。

ニトクリス役の佐竹とゴブリアス役の牧野はいずれもHFJではお馴染みのメンバーではあるものの、声質としてはあまりバロック向きではないかもしれない。しかし、今回の主人公の母としてその悲哀を表現するという意味では、佐竹の「泣き」を表現する力は作品の輪郭をくっきりと際立たせ、奥行きをもたらしたと思われる。

今回の公演の最大の功労者はオーケストラと合唱である。 この作品の魅力は宗教音楽的なものとオペラ的なものを両方味わえるところにあると冒頭で述べたが、それを最もよく体現していたのが合唱であった。第1幕2場の終わりの合唱の最後の部分のメリスマのうっとりするような宗教的美しさ、第2幕1場最後のペルシャ勢の合唱のオペラ的な華やかさ、どちらが欠けてもこの作品の魅力は発揮できなかったであろう。

古楽演奏の場合、オーケストラの人数も音の数も少ないために貧弱になる危険性があるが、今回はそれを感じさせなかった。それは、チェロを始めとした通奏低音がしっかりしていたこと、アンサンブルでもソロでも充実した響きが実現されていたことが大きい。また、ニトクリスのレチタティーヴォで通奏低音とのみ指示されている箇所は、今回はリュートによって伴奏されており、それが母の切なさをいっそう引き立て効果的であった。

HFJは三澤を始めとして、学術的な出発点から演奏をおこなう団体であり、聴き手は古楽フリークばかりと思いきや、周りから聞こえてくる会話から想像する限り、そうとも限らないようだった。この時代の音楽を聴き慣れていなくても充分楽しめる演奏であったことは、鳴り止まない拍手のためにアンコールが演奏されたことでも証明されたといえる。