カデンツァ|耳が壊れる、音楽が壊れる|丘山万里子

耳が壊れる、音楽が壊れる

text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

先日ポットを買い換えた。

ある日、ダイニングにいて、突然「ソードレミファソ、ド、ド、ラーファソラシド、ド、ド」(私は元来は相対音感なので、そう聴こえる)という電子音が流れたので、仰天した。音源がポットであり「お湯が沸いた!」の合図であったのに気付いたが、はて、これはなんだっけ、思い出せない。ずっと悶々としていて、その日、会った知り合いに歌って聞かせたら「ああ、バッハのト長調のメヌエットですよ。偽作だとも言われていますけどね。」とことも無げに教えてくれ、そうだそうだ、とやっとすっきりした。

しばらくのち、今度はフォスターの『夢路より』が流れ、なんの合図なのか、あまりポットを使わない私には理解できなかったが、とにかく、ポットは今や歌うのである。

まあ、それくらいならまだいい。だが、家電量販店やスーパー、大型衣料品店に流れる大音量のポップだのロックだのには、私は耐えられず、耳栓を携帯している。クリニックや美容室のBGMも煩わしい。食事処もそう。バスや電車のアナウンスも音量がすごすぎる。どうしてこんなにうるさい世の中になったんだろう。私たちの耳は音量に関し、どんどん麻痺しているんじゃないか。刺激に慣れ、これでもかとボリュームアップするうち、耳は必ず壊れる、と私は思う。

私は数年前、突発性難聴になった。症状に気づいて1週間が勝負で、それをすぎると治らない。簡単に言うと、何かの原因で(最近はストレスが多いらしい)休眠してしまった耳の有毛細胞が復活できる可能性があるのが1週間、それをすぎると死んでしまい、再生することはないのである。

私は数年前、突発性難聴になった。症状に気づいて1週間が勝負で、それをすぎると治らない。簡単に言うと、何かの原因で(最近はストレスが多いらしい)休眠してしまった耳の有毛細胞が復活できる可能性があるのが1週間、それをすぎると死んでしまい、再生することはないのである。

異変を感じて駆け込んだ専門病院に2週間入院、治療を受け、幸い耳は戻ったが、この時、病院に、楽器を持った人たちがかなり来ているのを見かけた。先生の話を聞くと、今の音環境の中で、耳(というか精神も)が大きな危機に面しているとのこと。で、資料を集め、勉強したが、もろもろあって中断。歌うポットで急にまた気になりだしたのである。

一番の問題は、大音量騒音。はっきり言えば、現代の音楽家は騒音性難聴になる可能性が非常に高いのだ。

私が耳を聾する音楽轟音を初体験したのは NYでのアポロシアターのアマチュアナイト。アマチュアのプロへの登竜門的イベントで、出てきた司会者のしゃべりと聴衆の熱気(拍手の大きさで勝者が決まる)、PAでこれでもかとばかり増幅されたその音量の凄まじさには脳天がクラクラした。ブロードウェー・ミュージカルなんておとなしいもんだ。浴びせられる爆音に私は頭がおかしくなったが、なんと、人間の順応性は恐ろしいもので、しばらくすると慣れてしまい、実に楽しく一緒にワアワア騒いだのである。

次が、突発性難聴になる数日前のロックのライブ。こちらも大轟音の上、階下ではファンが音楽に合わせて思い切り頭を一斉に振り回すお約束をやっており。彼女らの脳みそはぐちゃぐちゃに違いなく、空恐ろしく眺めたものだ。

この種の爆音に長時間さらされると耳はどうなるか。

この種の爆音に長時間さらされると耳はどうなるか。

耳の蝸牛と呼ばれるところにある有毛細胞は別名ダンス細胞とも呼ばれ、音に反応して踊り、脳へ情報を送るのであるが、不快でうるさい音を長く聞き続けたり、血の巡りが悪くなるような状況が続いたりすると、この細胞は簡単に壊れてしまう。

つまり、爆音で猛烈に踊り狂わされたダンス細胞は疲れ果てて眠り、ついには死んでしまうのだ。死んだらもう二度と生き返らないことはすでに述べた。

これを騒音性難聴という。

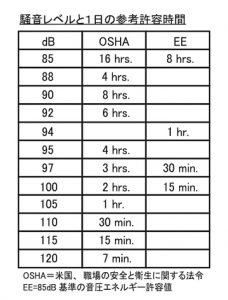

例えば130デシベルの音を30分聞いたら、もうアウトだが、これはジェット機のエンジン音を翼のすぐ下で何のガードもなしに聞く、とかいう場合。

だが、ロックコンサートも場所によっては110デシベルくらいにはなる(スピーカー付近だと130)。100デシベルの音環境に2~3時間いれば、有毛細胞に負担がかかり一時的な障害を引き起こす。この種のライブを仕事としているミュージシャンが騒音性難聴になるのは必至、といえよう。カラオケルームは90デシベルくらいだそうだから、しょっちゅう行くのは要注意。ヘッドホンでガンガン聞くのを日常的に続けているのも危険だ。

騒音性難聴は、日頃のダメージの蓄積によって起こることがほとんどだから、自覚症状が出るのは遅い。初期段階では4000 Hz付近の高周波の聴力が低下し、だんだん中・低周波にまで及んできて初めて気づく。この段階ではもはや、聴力の回復は見込めない。

そういう過剰な音から耳を守るために、音楽専門のイヤープラグというのがあることを最近私は知った。

大きなライブ会場などでロック・ミュージシャンたちがつけているイヤーモニター(イヤモニ)とは違う。イヤモニは大音量で聴き取りにくい自分の音(声や楽器)を拾い、バックバンドから聴きたい音を拾い、演奏を補助するための装具。PAと連動しており、ボリュームダウンもアップも細かい細工ができる。つまり音量に関するピンポイントの操作ができるから、遮音性の高いイヤモニの場合はある種の減音性も含まれる。

が、この音楽専門イヤープラグは遮音を主眼に、何より音楽の音質を変えずに(通常の耳栓は音が歪む)自然な聞こえを目的とした装具である。

ロックの人に聞いたら、イヤモニは大きなライブ会場で使い、イヤープラグは小規模なハウスで使うと言っていた(TVでよく見るミュージシャンたちがつけているのはほとんどイヤモニだが、場合によってイヤープラグと使い分けているそうだ)。

何れにしても、彼らは、ステージの爆音への危機意識も高く、イヤーモニターやイヤープラグを使って耳を守っているのである。

クラシックも、実は同じ問題を抱えている。

難聴なんて、音楽家の生命に関わる微妙な話なので、あまりおおっぴらに話題にされないだけだ。音のニュアンスから何から、ロックよりずっと微細な音の変化や質を聴き取る耳が必要とされるから。

知り合いのパーカッショニストは、向こうのオーケストラはみんなイヤープラグを使っているよ、と言っていた。少し聞き回ってみたら、日本でも使っている人はいた。

オーケストラも大音量になると110〜120デシベルくらいになる。

別に打楽器や金管楽器、その前に座る奏者たちに限らない。

入院先の病院で見かけたように、ヴァイオリニストに実は隠れ難聴がいることも確かだ。楽器に耳を寄せる左がやられてゆく。

指揮台のピークは105~110くらいだというから、指揮者だって危ないのではないか。

ついでに言うと、オーケストラの音というか音楽が変わった、と私が実感したのは、1986年春、小澤/ボストン響、バレンボイム/シカゴ響、マゼール/ウィーン・フィルを立て続けに聴いたとき。

小澤/ボストンのブラームス『第1番』は「まあ、カラフルなこと。でも、これがブラームス?」で、バレンボイム/シカゴ響のチャイコフスキーは『悲愴』だったのに途中で私は笑ってしまった。米国の金持ちオケが集めた素晴らしい楽器群が思い切り鳴り渡る、そのまばゆく耳を射る響き。強者揃いの騎馬大隊を従え、縦横無尽に駆け巡るバレンボイムの勇猛果敢、一大スペクタクルに、到底『悲愴』とは思えなかったから。

マゼール/ウィーン・フィルの同じチャイコフスキー(こちらは『第5番』)で、やっと心が高みへと引き上げられてゆく音楽の真の至福を味わった。マゼールだって最後に20センチほど飛び上がったが、ウィーン・フィルは泰然と自分たちの音を奏でていた。

煽動的興奮と、音楽的感動は全く別物なのである。

それから。

オーケストラの音も音楽も、どんどん肥大化した。オーケストラばかりでない。ピアノもヴァイオリンも、みんな強く、大きく、が第一になった(これはコンサートホールの歴史と連動するが、ここでは触れない)。

だから、思うのだ。いよいよもって、耳は危ない、壊れる、と。いや、音楽が、危ない、壊れる、と。

私は詳細なデータは持たないが、オーケストラでも音楽学校でも、日常的な音楽環境がもたらす騒音性難聴については、しっかり対策を考えるべきことだ、と思う。

私自身は、この音楽専門イヤープラグ(センサフォニックス、日本社/ジェイフォニック)の存在を知ってから、騒音対策にはこれを使っている。各人の耳型を採取し作るもので、取り付けるフィルターで25、15、9デシベルの遮音を選べる。

ヴァイオリニストは左に15、右に9というふうに使ったりするそうだ。また、周囲の状況によってフィルターを随時、変えられる。

1985年、アーティストの騒音性難聴の解決を目的に米国で生まれたものだそうで、2010年には、ソウル市立交響楽団の依頼で、必要と思われる100名弱の団員のイヤープラグを製作している。(http://www.sensaphonics.jp/lineup/earplugs.html)

海外では使用が一般的というから、扱っているところはもっといろいろあるだろう。

何れにしても、音楽を仕事とする人々、それを楽しむ人々の健全な耳を守るために、例えば、どこかのオーケストラがきちんと日頃のデータを取り、音楽家たちの騒音性難聴を防ぐための手立てを真剣に考えて欲しいと思う。

一方で、肥大化する音響に歯止めをかける「音楽の美しさ」への鋭敏な意識もまた、必要ではないか。

(2017/2/15)