特別寄稿|「歌」の簒奪者 ボブ・ディラン その2)|noirse

「歌」の簒奪者 ボブ・ディラン その2)

text by noirse

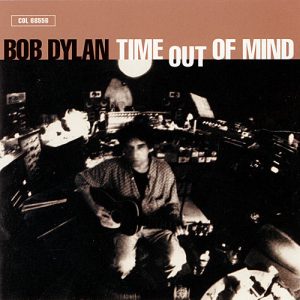

傑作『タイム・アウト・オブ・マインド』(1997)制作時、レコーディングされながらお蔵入りとなった、<レッド・リヴァー・ショア>という曲がある。アルバム中最高傑作と謳われながら、何故か未収録となり、しばらくのあいだ、誰も聞くことができなかった(現在は『テル・テイル・サインズ』〔2008]で聞くことができる)。

傑作『タイム・アウト・オブ・マインド』(1997)制作時、レコーディングされながらお蔵入りとなった、<レッド・リヴァー・ショア>という曲がある。アルバム中最高傑作と謳われながら、何故か未収録となり、しばらくのあいだ、誰も聞くことができなかった(現在は『テル・テイル・サインズ』〔2008]で聞くことができる)。

原曲はキングストン・トリオだが、ディランはそれを大胆に改変している。映画ファンなら、タイトルから、ハワード・ホークスの『赤い河』を連想するだろう。『赤い河』は、テキサスを流れ、ミシシッピに合流する「レッド川」を指すものと思われるが、アメリカには各地に「レッド・リヴァー」と呼ばれる川があり、ディランの曲がどれを想定しているのかについては、ジャッジは難しい。むしろ、アメリカの神話的な原風景を指し示すと考えたほうがいい。

象徴的なイメージが飛び交い、一見では意味の測りがたいディランの曲の中では、<レッド・リヴァー・ショア>の歌詞は明解なほうだ。『タイム・アウト・オブ・マインド』は、当時50代半ばだったディランの死生観が率直に表れたアルバムで、<レッド・リヴァー・ショア>にも、悲痛なトーンが漂いつつ、クラウスが説いたようなディランの問題も露わになっている。

以下では、野暮を承知で、<レッド・リヴァー・ショア>の稚拙な解題を試みてみよう。長尺曲の為、一部のみ抜粋する(訳詞は菅野ヘッケル氏による)。曲は、まずこのように始まる。

Some of us turn off the lights and we live

In the moonlight shooting by

Some of us scare ourselves to death in the dark

To be where the angels fly

月明かりが差し込んで来たので

ほっとして明かりを消す者もいれば

天使たちが舞う直前まで

暗闇の中で死ぬほど怖がる者もいる

語り部のように死のイメージを歌っているが、老いを迎えた自身の思いを投影してもいるのだろう。そのままディランは、「レッド・リヴァー」のほとりを舞台に、男女の恋を綴っていく。だが同時に、「ぼく」が焦がれ求める「レッド・リヴァーの娘」は、おそらく「音楽」そのものか、ミューズのメタファーであろうことが、徐々にほのめかされていく。

簡素なバッキングに、テックス・メックス(簡単に言えば、テキサス産のメキシコ音楽を指す)の使い手、オージー・メイヤーズが奏でる、もの悲しいアコーディオンの調べが絡む。彼の起用で、曲は南部の哀歌の趣きを帯び、伝承歌の如き演出が施される。穏やかに始まった恋の歌は、次第に凄みを増していく。

Well, I’m a stranger here in a strange land

But I know this is where I belong

I’ll ramble and gamble for the one I love

And the hills will give me a song

Though nothing looks familiar to me

I know I’ve stayed here before

Once a thousand nights ago

With the girl from the Red River shore

でもぼくはこの見知らぬ土地でただのよそ者

でもここが自分の居るべき場所だとわかっている

自分がこよなく愛した人のためにうろつき賭け続けることだろう

そして丘がぼくに歌を授けてくれることだろう

見覚えのあるものなど何ひとつないけど

かつて自分がここにいたってわかる

幾千もの夜が過ぎた遥か昔のこと

レッド・リヴァーの河辺からやって来た娘と共に

わたしたちが生きる現代は、ブルースやフォークが息衝いた1930年代から、遥か遠くまで来てしまった。だが、「幾千もの夜が過ぎた遥か昔」に、「かつて自分がここにいた」ことを、歌い手は知っている。

Well, I went back to see about her once

Went back to straighten it out

Everybody that I talked to had seen us there

Said they didn’t know who I was talking about

彼女のことを確かめに戻って行ったことがあるんだ

ちゃんと答えを見つけ出そうと

話をした誰もがぼくらのことを見ているはず

でもみんなぼくが誰の話をしているのかわからないんだ

歌い手にとって現代は「見知らぬ土地」で、「よそ者」に過ぎない。誰と話しても噛み合わず、答えはない。しかし、そこが「居るべき場所」と決まっていて、抜け出すことはできない。次が最後の二節となる。

Now I heard of a guy who lived a long time ago

A man full of sorrow and strife

That if someone around him died and was dead

He knew how to bring ‘em on back to life

Well, I don’t know what kind of language he used

Or if they do that kind of thing anymore

Sometimes I think nobody ever saw me here at all

Except the girl from the Red River shore

うんと昔にいたひとりの男の話を聞いたよ

悲しみと諍いにまみれて生きた男

その男のまわりにいた誰かが死んでしまった時

どうすれば生き返らせることができるかその方法を知っていたんだ

彼がどんな言葉を使っていたのかぼくは知らない

そんなことを今もみんながやっているのかどうかもね

ぼくのことを見かけた人なんて

誰ひとりとしていなかったように思えることがあるんだ

レッド・リヴァーの河辺からやって来たあの娘以外には

「男」とは、普通に考えれば、キリストに他ならないだろう。南部の荒野が、たちまち遠い昔のエルサレムの地へと接続していく(このイメージを、ディランは好んで使う)。

しかし歌の流れを踏まえるに、「男」の姿には、ディランにとってのかつてのソングスター、ハンク・ウィリアムスやジミー・ロジャース、ブラインド・ウィリー・マクテル、そしてウディ・ガスリーたちを連想せずにはいられない。彼らは、「方法」を知っていた。だが、その「言葉」は失われてしまったのだ。誰に聞いても、「誰の話をしているのかわからない」。いつしか、「ぼくのことを見かけた人なんて」「誰ひとりとしていなかったように」なるのだろう。

曲の最後、歌い手の姿は、「男」と共に掻き消えていく。彼はそのとき、「暗闇の中で死ぬほど怖がる」のだろうか。それともその側には、「レッド・リヴァーの河辺からやって来たあの娘」が寄り添うのだろうか。

ディランにはマリブに豪邸があるが、年中ツアーの途にあり、ほとんど家には帰らない。そもそも、帰りを待つ家族もいない(はずである)。聞くところによると、移動中もリハーサル中も、メンバーとも誰ともほとんど口を利かず、公演が終わったら、打ち上げに興じる一行を残し、すぐにバスに乗り、次のツアー先に移動するらしい。ディランは、この生活を、20年続けている。

ディランにはマリブに豪邸があるが、年中ツアーの途にあり、ほとんど家には帰らない。そもそも、帰りを待つ家族もいない(はずである)。聞くところによると、移動中もリハーサル中も、メンバーとも誰ともほとんど口を利かず、公演が終わったら、打ち上げに興じる一行を残し、すぐにバスに乗り、次のツアー先に移動するらしい。ディランは、この生活を、20年続けている。

このような姿を、かつてのホーボー・シンガーに例える人も多い。ディランにとっては、レコードよりツアーのほうが――メディアを通してではなく、ステージで観客に歌いかけ、ディランの歌の向こうにいる、かつての「民衆の歌」に触れてもらうことのほうが――重要なのだ。

ディランは、類稀なる歌手にして表現者だが、同時に記号を弄ぶ簒奪者でもある。彼にとって、音楽に触れるとは、そういうことなのだ。稀代の天才でありながら、彼の手中には喪失感しかないのだろう。

だが彼の歌は、れっきとしてそこにある。そしてディランは、ステージに立ち続けることで、甦ることのない音楽に、「言葉」を与えんとし続ける。

ノーベル賞授与は、ファンとしては素晴らしいニュースではあるが、正直なところ、ディランには必要なかったとも思う。審査委員会による受賞理由は、「偉大な米国の歌の伝統に、新たな詩的表現を創造した」というものだ。たしかにディランの歌の後方には、「偉大な米国の歌の伝統」が広がっている。だがそれは、賞のお墨付きなどなくとも、人の記憶に残っていくはずだ。

ディランの前には、歴史の不可逆性が立ち塞がる。しかし彼の歌もまた、歴史の連続性の中にある。ディランが憑りつかれた1930年代を活写した『怒りの葡萄』に倣って言えば、「人々が苦しむとき、腹を立てるとき、笑うとき、食べるとき」、そして「歌うとき」、アメリカの民衆の歌は――ブルース、フォーク、そしてディランの歌は――「いつだってそこにいる」はずなのだ。

——————————————————————————-

noirse

同人誌「ビンダー」「セカンドアフター」にて、映画/アニメ批評を執筆