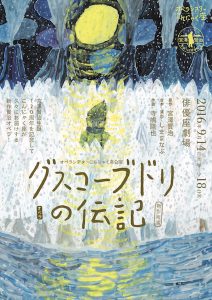

こんにゃく座 グスコーブドリの伝記|佐伯ふみ

2016年9月14日 俳優座劇場

Reviewed by 佐伯ふみ(Fumi Saeki)

Photos by 青木司/写真提供:こんにゃく座

原作:宮澤賢治

台本・演出:しままなぶ

作曲:寺嶋陸也

美術・衣装:乘峯雅寛

照明:竹林功

<キャスト>

大石哲史(父、ペンネンナーム技師、ブンブンゴンゴン)

岡原真弓(母、クーボー博士、ぺかぺか)

富山直人(赤ひげの主人、グララアガア)

花島春枝(おかみさん、ポシャポシャ)

髙野うるお(てぐす飼いの男、となりの沼ばたけの主人、ツイツイツイツイ)

佐藤久司(賢治、グスコーブドリ)

沖まどか(ネリ、もにゃもにゃ)

壹岐隆邦(目の鋭い男、おじいさん、シュッポォン)

<演奏>

草刈麻紀(クラリネット)

斎木ユリ(ピアノ)

宮澤賢治生誕120年、そしてこんにゃく座創立45周年、2つを記念する公演に、寺嶋陸也作曲による宮澤賢治作品『グスコーブドリの伝記』が登場。

複数の作曲家による『まっぷたつの子爵』を除けば、寺嶋にとっては初の単独委嘱作とのこと。寺嶋はあの『セロ弾きのゴーシュ』の初演ピアニスト、合計で「200回くらいは弾いた」という。林光とこんにゃく座との長く深い付き合いについては、寺嶋自身が本誌コラム「五線紙のパンセ」(http://mercuredesarts.com/2016/01/05/五線紙のパンセ|その1)オペラの作曲|寺嶋陸/ )で書いているので、ご覧いただきたい。数ある賢治作品から『グスコーブドリ』を取り上げたのは、寺嶋自身の念願だったそうだ。そして台本・演出はこんにゃく座初登場、賢治の故郷・岩手出身のしままなぶ。

舞台は、賢治(グスコーブドリと二役:佐藤久司)がひとり机に向かって原稿を書くシーンで始まる。背後の行李から、賢治独特の擬音たち(ぺかぺか、グララガア、他)が飛び出してくる。衣裳に大きく擬音の文字が書かれているのがユーモラス。この後何役もこなすことになる擬音たちは、場面転換などで動くときにいつもぶつぶつと声を発している。賢治作品には実にさまざまな音が満ちていて、言葉より饒舌と思えるときもある。それを眼と耳に訴えかける形で具現化していて、面白い。

場面変わってイーハトーブの森の中。木こりの父(大石哲史)と母(岡原真弓)、妹ネリ(沖まどか)と幸せに暮らすグスコーブドリ。ところが飢饉で生活は一変。心を病んだ父が森へと消え、母も後を追って、兄妹2人が残される。どこからともなく現れた目の鋭い男(壹岐隆邦)にネリが連れ去られ、ブドリはとうとう独りぼっちになってしまう。

妹を追いかけ森を出て倒れたブドリに、怪しげな男(高野うるお)が声をかける。「森はすっかりおれが買ったよ、お前の家も」という男に強いられて、ブドリは「てぐす工場」で働くことになる。高い木にのぼってまりを投げ「てぐす」を飼うという不思議な仕事で、このあたりの情景描写はこんにゃく座ならではの秀逸なもの。

秋が来て男たちは去り、ブドリはひとりになる。男が残した十冊ばかりの本の字や図をいっしょうけんめいまねして書いて、冬を過ごす。春に再びてぐすの仕事が始まるが、火山が噴火、大量の降灰に慌てて逃げ出す男たち。

再び独りになったブドリは街を目指し、「泥ばたけ」の収穫を思い切った手で増やそうと情熱を注ぐ赤ひげの男(富山直人)に出会って、一緒に働くことになる。努力のかいあって隣の畑よりも早く作物が成長するが、思いがけない病気で作物がやられてしまう。赤ひげは石油を泥ばたけに流し込んで病気を根絶しようとする。石油が流れ込んだ隣の畑の持ち主(髙野うるお)が怒鳴り込んでくるが、赤ひげは言葉巧みに追い払う(芸達者ふたりのこのやりとりが面白い)。

またもや干ばつが襲い、収穫もままならなくなった赤ひげ夫婦は、ブドリにお金と新しい服を渡して別れを告げる。ブドリは、それまで畑仕事をしながら読んで勉強していた本の著者、クーボー博士の学校に行くことにする。

クーボー博士(岡原真弓)の学校の描写、小さな飛行船に乗って移動するクーボー、博士の紹介でブドリが働くことになったイーハトーブ火山局のペンネンナーム技師(大石哲史)。イーハトーブ中の「三百幾つの火山」の動きを観測する仕事を生き生きとこなすブドリ。このあたりになると、がぜん舞台が楽しくなってくる。つらい運命に弄ばれるばかりだったブドリが、ここで初めて、学ぶ喜びを見つけ、人々のために働く生きがいを見つけるからだ。クーボー博士を演じる岡原真弓の存在感が素晴らしい。明るい声に生き生きとした表情と身体の動きが、舞台に躍動感をもたらしている。

このあといくつかのエピソードを経て、物語は厳粛な結末を迎える。ブドリが27歳になった年、寒波が襲来する。「このままで過ぎるなら、森にも野原にも、ちょうどあの年のブドリの家族のようになる人がたくさんできる」。いても立ってもいられなくなったブドリは幾晩も寝ずに考える。カルボナード火山島を人工的に爆発させれば、吹き出したガスに包まれて地表の熱の放散が抑えられ、気温を上げることができる。ただしその工作のために、誰かひとりが犠牲にならなければならない。

クーボーやペンネンナームを説得し、その役回りを引き受けるブドリ。「私のようなものは、これからたくさんできます。私よりももっともっとなんでもできる人が、私よりももっと立派に美しく、仕事をしたり笑ったりして行くのですから。」

ブドリの献身によって、その年の秋の作柄は例年通りとなり、「たくさんのブドリやネリたち」、「たくさんのブドリのおとうさんやおかあさん」が、「暖かいたべものと明るい薪で」その冬を過ごすことができたのだった。

賢治の思想の核心を示すような物語……しかし原作はあくまで淡々と、ブドリを英雄のように扱うことを避けている(プログラムの解説で栗原敦氏が、初期の草稿と発表稿の違いを紹介していて興味深い)。この舞台もそれを忠実に再現し、ブドリ役の佐藤久司は、ひたすら受け身で運命に翻弄される、愚直な青年を好演している。ピアノとクラリネットの音楽も、ことさらにドラマティックにドラマを盛り上げることをせず、小さな振幅のなかでシーンの起伏を表現。

その意図はよくわかるのだが、ただ、見終わって最初に心に残ったことは、原作のストーリーや、賢治の書きこんだ文の細かなニュアンスを知らない人には、この献身の重さ、そこに賢治が賭けたメッセージが伝わるだろうか。そう懸念する気持ちだった。

釈迦に説法なのは承知だが、音楽劇にする、生身の身体で声で演じてみせる、というとき、そこにはある種の飛躍があって、くどさ、あざとさは避けられない――敢えて引き受けることも必要なのでは……そんなことをいろいろ考えさせられた。そういう単純な、安手のメロドラマにはしたくない、容易にそう堕していく危険のある物語だから――ということは理解しているつもりだが。そして、できることなら、嫌でも覚えてしまって帰路に頭の中でリフレインしてしまうような、印象的なメロディが欲しい、という気もした。

あいまに挟まれた、ブドリと妹ネリとの再会のシーンが、強烈な印象。訛りをうまく利用したコミカルな台本に、ネリ役・沖まどかの、よく透る声。唯一、客席がふわりと笑いに包まれた場面。ただしここは、原作の中でそれほど突出した場面ではないはず。

手術から間もないという大石哲也、さすがに動きも声も従来の力強さがなく、一日も早い回復をと祈る気持ちになった。ところが、実のところこの日の上演でいちばん印象に残ったのは、開幕早々の大石のひとことだった。

飢饉で食べ物がなくなり、「ひどい病気」のようになったブドリの父。ふっと顔をあげて「森に遊びに行ってくる」と呟くなり、よろよろと家を出て行ってしまう。

遊ぶも何もないだろうこんな時に!と呆気にとられるシーン。でも、そう、男は弱い。こういうふうになってしまうんだよね、本当に追い詰められたときには……

人間の真実をひとことで垣間見せる、こういう言葉を書きつけた賢治もすごいけれど、演じた大石もすごい。

開幕からあっという間に物語が暗転する、カギになるひとこと。そして後年のブドリが、「またあんなことが起こってしまう」と居てもたってもいられず大きな決断をする、その背景になった出来事。

それを暗示するに余りある、あの声、表情、身体の動き。役者とはこういうものなのかと、今もありありと思い出せる。