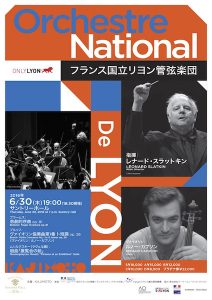

フランス国立リヨン管弦楽団 2016年日本公演|藤原聡

2016年6月30日 サントリーホール

Reviewed by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

指揮:レナード・スラットキン/フランス国立リヨン管弦楽団

ヴァイオリン:ルノー・カプソン

<曲目>

ブラームス:悲劇的序曲 op.81

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 op.26

ムソルグスキー(ラヴェル/スラットキン編):組曲『展覧会の絵』

(ソリストのアンコール)

マスネ:タイスの瞑想曲<オケ伴奏版>

(オーケストラのアンコール)

オッフェンバック:ホフマンの舟歌

オッフェンバック~スラットキン:ツイスト・カンカン

2011年よりフランス国立リヨン管弦楽団の音楽監督を務めるスラットキン。当初はこの組み合わせに意外の感を持ったものであるが(多くの方も同様だろう)、前回2014年の彼らの来日時にはそのコンビネーションは非常に上手く行っていることが確認され、オーケストラの選択は慧眼であったと感じたものだ。その彼らが2年ぶりに来日公演を行なったのだが、その中の6月30日公演を聴く。

1曲目がこれも「意外」なことにブラームスの『悲劇的序曲』。リヨンのオケが来日公演で通常持って来るような曲ではない。しかし、演奏が始まってみると実にしっくりくる好演である。ここでリヨンのオケは、重心こそいささか軽いことは明白ながら、各楽器はかなり暗い音色で地味かつ有機的に溶け合い、どのパートも突出しない。リズムはどっしりしており、テンポも心持ち遅い。つまり、腰の軽さがほとんど感じれらない。それでいて明らかにフランス的な香気もある。しかし総じていかにもブラームス的なブラームスの演奏となっていたのだ。筆者などは逆により輝かしく軽快なブラームスになるのであればそれもまた愉しいものだろう、などと思っていたのだが、スラットキンの様式把握の的確さ、及びリヨンのオケが本来的に持つ柔軟性が発揮された形だ(しかしあからさまなローカル性の発露などはリヨンのこのオケにももはや期待できないということでもあるのか)。

ソリストにルノー・カプソンを迎えての2曲目はブルッフの『ヴァイオリン協奏曲第1番』。カプソンのソロは実に音色が美しくかつ濃密(使用楽器は1737年製グァルネリ・デル・ジェス「Panette」。かのアイザック・スターンが長年所有していた、という)、基本的には端正な表情の中でここぞというフレーズでは造形を全く崩さないままに絶妙のルバートを駆使、大変にエスプレッシーヴォなカンタービレを―しかしあくまで上品である―聴かせる。楽想の抉りも効いている。昔はこれほどのヴァイオリニストに成長するとは想像できなかった、と言ったら言い過ぎか。それほど昨今のルノー・カプソンは良いのだが(しかしまだ40歳だ)、当夜はそのベストフォームを聴けたのは間違いあるまい。特に終楽章での多彩なボウイングによる表現の豊かさ、熱さは白眉。スラットキンのサポートは模範的と言えば模範的だが、いささか単調か?

演奏後の熱心な聴衆の拍手。途中でハープ奏者がステージに登場、アンコール確定だが、やはり(というのはハープが出た段階で筆者が想像したまさにその曲だったからだが)『タイスの瞑想曲』。これは過度に感傷的にならずに適度に動的であり、その匙加減が絶妙。当然と言えば当然かも知れぬが、単なるムード音楽的演奏とは一線を画す。これもまた名奏(曲名に掛けたわけではない)。

休憩後は、彼らの「本来の」レパートリー(?)である『展覧会の絵』。しかし、ただのラヴェル編ではなくスラットキンがさらにアレンジを加えている。プログラムにスラットキンのコメントが掲載されているが、曰く「…ラヴェルが使った楽譜があまり正確でなかったことは歴史的に証明されています。そこでもう少しムソルグスキーのオリジナルに近づけたいと考えて手を加えました」。

ラヴェル編との目立つ違いと言えば、「グノムス」でのvnによるハーモニクスのグリッサンドが全くなくなっている/「ビドロ」で原曲のピアノ版同様にいきなりフォルテから入って、さらにテューバにホルンを重ねる/ラヴェルが割愛した曲間の「プロムナード」を復活させる(これは冒頭のオーケストレーションにスラットキン流の独自アレンジを加えたもの)、「キエフの大門」でティンパニに盛大なロールを加える、と言ったところだ(他にも気付いた細かい違いが相当あった)。

これらのスラットキン版は、正直に申し上げれば取り立てて面白いものでもなく、まあ可もなく不可もなく、という印象であったが、それよりも演奏が特徴的で、オケの音色はさすがにブラームスとは違いカラフルさが生きていたものの、演奏の方向性自体があまり「華やかではない」。ベースはほとんどラヴェル版ながら、ラヴェル版に聴こえない。これはムソルグスキーの原曲を意識したためなのか/演奏者(要は指揮者)の資質として結果的にこういう演奏になったのかは判然としないのだが、ソロ楽器を際立たせない。音色をあまり立たせない。楽器の出入りにさほどメリハリを付けない。ダイナミクスもあまり広くない(さすがに「キエフの大門」はそれなりに豪快であったが)。要は、われわれがフランスのオーケストラに期待している「ラヴェル編曲の『展覧会の絵』」とはいささか様相が異なるのだ。誤解を恐れずに言えば、コンサート最初のブラームスとさほど遠くない演奏と聴こえる。筆者にはこのムソルグスキーはいささか消化不良感が残った、と言うのが正直なところ。原曲のロシア的な味を生かす編曲であれば例のストコフスキー版やフンテク版などがあることだし。

という訳で、いささか釈然としないまま拍手を演奏者に送っていたところにアンコール。指揮者自身より「ホフマンの舟歌とカン・カンのアメリカ版!」とのお告げ。前者は申すまでもないが、後者はスラットキン編曲版の(もしや父上のフェリックス・スラットキンの方?)ツイスト風カン・カン。当夜の演奏ではカプソンとこれが1番楽しめた、と書いたら怒られるだろうか。