カデンツァ|ブーランジェとブーレーズ|丘山万里子

ブーランジェとブーレーズ

text by 丘山万里子(Mariko Okayama)

ブーレーズが亡くなった。ちょうど、この誌面の書評用に『ナディア・ブーランジェ』(ジェローム・スピケ著)を読んでいたので、さて、ブーランジェはブーレーズをどう見ていたのか、と思い、ページをめくってみた。

書評とは別に、ここではこの該博な音楽知の傑物ブーランジェが、ブーレーズ、あるいはその周辺の音楽潮流をどのように捉え、対していたかを見てみたいと思う。(以下、『ナディア・ブーランジェ』を参考に。)

ブーランジェは特にブーレーズに関心を持っていた。

そこでブーレーズは、「複製できないくらい微視的な字体で書かれた手紙」(スピケ)とともに自作『婚礼の顔』(1946~89)をブーランジェに届ける(51年の改訂版と思われる)。

「それらは4分音でできています。それは大して重要なことではありませんが、少なくとも良いアイディアになるでしょう。」

ブーランジェは関心を示し、手紙を送った。これへのブーレーズの返信はというと。

「あなたの手紙は私にとって大変意義深いものでした。自分が本当に理解される必要がないとしても“理解”の雰囲気は、人のある傾向を発展させるのにいくらかの役割を果たすものです。まだ表現されていない現象を発見するための、決定的要素となることさえあるのです。」

つまり、ブーランジェは「理解」ではなく、「理解の雰囲気」を伝えたらしい。ブーレーズはとりあえず卒なく、これに謝意を示した。なんといっても相手はマドモアゼル・ブーランジェなのだから。

1954年のドメーヌ・ミュジカル(ブーレーズが結成した演奏集団)の初演の演奏会の一つに出席したあと、彼女はストラヴィンスキーにこう綴る。

「いわゆるモダンな作品は破滅を招きましたね。ヴァレーズには暴力的な反応がありました。彼らはなんて時代遅れで、尊大なのでしょう。ウンザリです。潮が流れ、彼らをさらって行きますよ。全くその跡も残さずにね。」

だが、彼女はブーレーズから目を離さなかった。

1957年、彼女はブーレーズをストラヴィンスキーのもとに送る。

ブーランジェとストラヴィンスキーの間でブーレーズについてかわされた手紙は興味深い。

〜B(ブーランジェ)からS(ストラヴィンスキー)へ〜

〜B(ブーランジェ)からS(ストラヴィンスキー)へ〜

「ブーレーズが私に、ハリウッドの滞在についてかなり真面目に話をしてきました。これは彼の成長に大変重要な影響を与えると思います。彼の楽譜をご覧になりましたか?どう思われますか。」

〜SからBへ〜

「ブーレーズは、素晴らしい印象を私たちに与えました。高度に知性的な一流の音楽家で、振る舞いも上品で多分気立ての良い男であると思われます。彼の『主なき槌』を、自らとても見事に指揮していましたが、それは目にも耳にも複雑であるにもかかわらず(対位法、リズム、小節)、驚くほど組織化された楽譜でした。率直に言うと、私がこの音楽を聞き慣れていなかったとしても、この作品は彼の世代による多くの作品より好ましいと思います。」

〜BからSへ

「ブーレーズに関してあなたがおっしゃったこと、嬉しく思います。彼は、真面目であり、良き音楽家ですね。そして、インチキや見かけ倒しではまったくありません。彼はあなたに会えたことを喜んでおりました。」

というわけで、二人はブーレーズに関し、一致して高評価をしたのである。

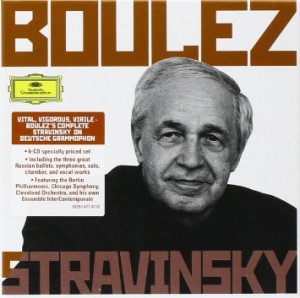

ブーレーズはこれに応え、ストラヴィンスキー作品演奏に大いに貢献した。

ブーランジェは「理解の雰囲気」をあくまで手放さなかった。

その姿勢について、スピケはこう述べている。

「彼女は、自分に敵対的な人々によって、取り返しのつかないほど時代遅れだと捉えられているある倫理観はしっかりと保持しながら、音楽が二つの融合不可能なグループに分裂し、調停不可能になることを恐れていた。自分が全く孤立してしまうことを望まず、両者につながっていようとしていた。」

早い時期からブーランジェは、新しい音楽の動向に敏感だった。彼女は1922年設立の国際現代音楽協会の活発な会員であり、企画した演奏会のほとんどには現代作品が含まれた。ブーレーズの師、メシアンは彼女の学生であり、その『多くの死』(1930)を彼女は初演している。のち、彼のオルガン演奏をめぐって、二人の間は敵意あるものとなったけれども。捕虜収容所から帰還したメシアンが、コンセルヴァトワールで同僚となり、たちまち信奉者に囲まれると、彼女は複雑な気持ちを抑えられなかった。

彼女はシェーンベルク、ベルク、ウェーベルン等の作品を自分の講座に取り入れたし、音列主義への評価に注意を払った。が、結局、音列主義者をさっさと見限ったのは、ストラヴィンスキーとシェーンベルクが互いを嫌っていたからだという。したがって、ストラヴィンスキーが音列主義に転向すると、ブーランジェと彼の間は気まずいものになった。

いずれにしろ、ストラヴィンスキーとシェーンベルクの反目がなくとも、「私の持ちうる感性とは一致しない」というのが、彼女の音列主義についての態度だった。

彼女はリベラルで柔軟でもあったが、最終的には「私の持ちうる感性」に従った。

人生の最後に、こう言っている。

「多くの人たちには、何も言うことがないように私には見えます。自分に何も言うことがないという事実を自分から隠すために、あるシステムに寄りかかっているようです。でも、自己表現を許さないシステム、才能を否定するシステムなどありえませんから。」

あるいは、こんなことも。

「傑作を見逃すのを恐れるあまり、全てを良しとする人種がいます。分からなければ分からないほど、熱狂するのです。作品の中には、創造過程において、深刻な精神的危機をもたらし、実は傑作だと認められるものもあります。しかし、それは一世紀に一度起こるかどうかでしょう。」

「端的に言うと、多くの音楽家は音を聞けていないのですよ。」

まったく、今日でも、彼女のこれらの言葉は有効だ。

何も言うことを持たぬ作曲家、分からないぶんだけ、それを称賛する聴き手、音が聞けていない音楽家は、今もたくさんいる。

思うに、ものごとは、畢竟、「私の持ちうる感性」(知識、経験を基とした)でしか、判断できない。だが、そのことを、覚悟をもって引き受ける人間は、そう多くない。

一方で、硬直しない感性を持ち続けることの難しさ!

ブーレーズは今ごろ、どんなふうに音楽の天界でブーランジェと再会しているのだろうか。

(2016/2/15)