アンドレアス・シュタイアー|丘山万里子

Concert Review

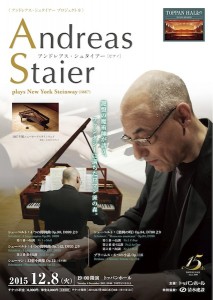

《アンドレアス・シュタイアー プロジェクト9》

《アンドレアス・シュタイアー プロジェクト9》

アンドレアス・シュタイアー

2015年12月8日 トッパンホール

Reviewed by 丘山万里子

Photos by 大窪道治/写真提供:トッパンホール

<曲目>

シューベルト:4つの即興曲Op.90 D899より第1番ハ短調

4つの即興曲Op.142 D935より第2番変イ長調

シューマン:幻想小曲集Op.12

シューベルト:楽興の時Op.94 D780より第1番ハ長調、第2番変イ長調、第3番ヘ短調

ブラームス:6つの小品 Op.118

<アンコール>

シューベルト:楽興の時より第6番

2006年にスタートしたトッパンホールの《アンドレアス・シュタイアー プロジェクト》、今回はその9回目。2013年、フォルテピアでのオール・モーツァルト(with佐藤俊介vl)を聴き、その変幻自在の音色と卓越した楽器コントロールに耳を奪われたが、当夜使用されたのは1887年製ニューヨーク・スタインウェイ。最後に弾かれたブラームス作品の作曲年より古いピリオド楽器である。

聴きながら、思ったことは二つ。シュタイアーは理知の人(前回聴いたモーツァルトとはかなり違う印象)、ということ。同時に、そこから浮かび上がった3人の作曲家の、男の憧憬とでもいったもの。

独特のペダリングが、湿り気を帯びたウェットな音響世界を生み出す。ならば情緒的かというと、そうではないところに、彼の理、才知がある。

たとえば冒頭のシューベルト『即興曲第1番』、最初のユニゾンの強奏のたっぷりした残響のなかで歌い始められる楽想とそのあとの展開。第1変奏までの楽節に、滲むような彩色をほどこしつつ、流れはクリアだ。スコアを自分でめくりながらの演奏で、だからというわけではないのだが、譜面が透けてみえる、それもシュタイアーの眼と思惟が読み取るそれが、という感じなのである。

これが全てにわたって行われていたから、聴き手は、ほう、そこはそう弾くのか、とか、なるほど、それがあなた(シュタイアー)の「読み」なのですね、と驚いたり、感心したり。内声の強調とか(とりわけシューマン)、テンポの揺らし方とか(シューベルトの有名な『楽興の時第3番』も、ずいぶんもったりしたテンポ)、楽句の歌い方とか、一事が万事、丹念に推敲された思念の航跡が、音となって現前する。

こういうことは、誰でもやることではあるのだが、シュタイアーの場合、なにか特別に興味をそそられる。絶え間なく知的好奇心を刺激されるのだ。

シューベルト、シューマン、ブラームスの音楽的位置、古典派からロマン派へと架かる橋梁の間での揺らぎや成熟を、明快かつ音楽的に講義されているみたいな(実に見事なプログラム配列)、そういう面白さ。

ブラームスの最後の『インテルメッツォ』のアルペジオの波とそこに浮かぶ音律は、ドビュッシーのように聴こえたし。

一方で、3人の作曲家それぞれが抱えていた男の憧憬、だが。理知の演奏の、解読の妙とともに、音の行間から漂い、香ってきた憧憬の色。

シューベルトは青春の漂泊が生み出すそれ。シューマンはやっぱりクララというひとの存在。ブラームスは、そのクララへの屈折した愛と錯綜心理。そういうものが、音の背後にそこはかとなく、立ち現れた。

小品ばかりを並べたプログラムが、こうした憧憬に彩られた書簡のように思われたのは、それもシュタイアーの眼力、手腕なのかどうか。

ただ、そこから受けるものは、感銘とか感動とかとはちょっと違った。

それが何なのかは言いがたい。

言いがたい心持ちを探りつつ、演奏に何を求めるか、聴取というものへの根源的な問いが、ふと浮かぶ一夜だった。