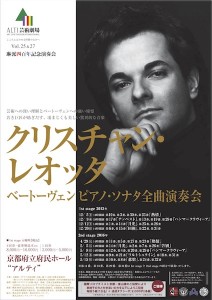

クリスチャン・レオッタ ベートーヴェン・ピアノソナタ全曲演奏会|大田美佐子

クリスチャン・レオッタ ベートーヴェン ピアノ・ソナタ全曲演奏会

2015年12月10日 京都府立府民ホール ”アルティ”

Reviewed by 大田美佐子(Misako Ohta)

写真提供: 京都府立府民ホール ”アルティ”

<演奏>

クリスチャン・レオッタ(ピアノ)

<曲目>

ピアノ・ソナタ第6番ヘ長調Op.10 No.2

ピアノ・ソナタ第15番二長調Op.28「田園」

休憩

ピアノ・ソナタ第22番ヘ長調Op.54

ピアノ・ソナタ第31番変ロ長調Op.110

哲学書を紐解くベートーヴェン

京都府立府民ホールアルティでイタリアのピアニスト、クリスチャン・レオッタのベートーヴェン・ソナタのチクルスを聴いた。この全曲演奏会は、昨年12月に行われた4回のコンサート、今年4、5月の5回とあわせて全9回。それぞれ三週間ずつ日本に滞在し、日本の聴衆とじっくりとベートーヴェンのソナタの世界観を分かち合うという贅沢で希有な企画である。

今宵の演目は、前半が《ピアノ・ソナタ第6番ヘ長調Op.10》、《ピアノ・ソナタ第15番ニ長調Op.28「田園」》、休憩を挟んで《第22番ヘ長調Op.54》、《第31番変イ長調Op.110》の4曲。チクルス全体を見通して、ひとつひとつの演奏会で初期から後期に至るまでさすがに聴かせ方を心得た、バランスのとれた心憎い選曲。

全体として、レオッタのベートーヴェンはモダンな解釈とは距離を置く、歴史意識に深く根付いた表現。カール・ウルリッヒ・シュナーベルに師事し、アルトゥール・シュナーベルからツェルニーを経て、実際にベートーヴェン自身の音楽性を近く感じていたのだと納得した。18世紀と19世紀の世紀転換期のピアノ奏法が意識され、軽妙さや浮ついた輝きを抑えた、いぶし銀のような重厚な表現が展開されていく。速いパッセージでも技巧のインパクトを求めず、全体の構成にしっかりと位置づけられている。まるで、伝統ある堅牢な石の教会のごとき時間の重み。そして、聴者はそのなかでひざまずき、その救いの福音を傾聴するのである。まさしく、ハンス・フォン・ビューローがかつて例えたような「ピアノの新約聖書」としてのソナタの世界を実感することができた。

この宗教体験のような傾向は、ラストに演奏された《Op.110》のソナタで、頂点に達した。第一楽章のわずかにずれる拍子や、間の説得力。その間を通して射し込む柔らかい光のような第二主題の吟味された音色。第二楽章のスケルツォ風の旋律も、諧謔としての解釈や過度な軽妙さに走り出したりはしない。第三楽章の胸に迫るような「嘆きの歌」の旋律もけっして誇張することなく深い響きを湛え、フーガへと祈りのように時が積み重ねられていく。「作品からの啓示に身を捧げる」といった求道者のような姿勢とその表現に胸打たれた。

今回が20回目のチクルス演奏会というレオッタのベートーヴェンは、アラウ、バックハウス、ブレンデル、バレンボイムといった歴代のベートーヴェンの名演奏家のなかでも、ベートーヴェンのソナタという豊かな小宇宙の「求道者」としての側面が特に際立っていたように思う。レオッタ自身まだ30代半ばという若さ。この世代の演奏家に、古典をひも解く意味が脈々と引き継がれていること自体、ピアノや音楽という世界を超えた強いメッセージ性がある。「普遍的な人間の魂という無限を理解する点において、ダンテの神曲を読むことと、ベートーヴェンのソナタを演奏することは同じようなもの」と語る彼のベートーヴェンは、まさしく哲学書とじっくりと向き合うような深淵を感じさせた。

コンサート後に、聴衆との和気あいあいとした交流会が開かれたり、京都市立芸大の学生への公開レッスンが催されるなど、演奏会だけでなく、ベートーヴェンを通して彼の世界観に触れられる様々な仕掛けも用意されていた。4、5月へと続くシリーズの後半の展開が楽しみである。