漢語文献学夜話|Words, the Word, and Concepts|橋本秀美

漢語文献学夜話

Words, the Word, and Concepts

Text by 橋本秀美(Hidemi Hashimoto)

(一)

『新約聖書』「始めに言葉ありき」の「言葉」は、英訳では「the Word」だが、中国語訳では「道」になっている。中国語訳『聖書』は、百数十年前に作られたものが基本で、当時は文語訳・軽文語訳・口語訳の三種が作られたが、「the Word」にはいずれも「道」という言葉が当てられている。中国語で「言」とか「語」と言えば、それは何か具体的な言葉のことを指しているものと考えられ、抽象的な「ロゴス」のようなものとは理解されない。中国文化に抽象的思想が無いわけではなく、専ら「形而上」のものを表す「道」「気」「玄」「無」といった言葉もよく使われるが、それ以外の言葉を抽象的に使うためには、それなりの工夫が必要となる。単独で「言」「語」と言えば the words や a word であって、the Wordにはなれない。the Word=ロゴスのような概念はヨーロッパに独特のものだが、それはヨーロッパの言語が word からthe Wordへの飛躍を許すものだからではないか、と考える。

外国語を使ってであれ、翻訳を通じてであれ、外国文化を吸収することに慣れた人は、言語の壁を越えているのが常態となっているから、言語そのものの問題があまり意識されないのではなかろうか。私が言うのは、似た意味の単語が異なる言語において違ったニュアンスを持つ、といった類の実用上の問題ではなく、言語の仕組みそのものの違い。私は中国古典文献を読むことを仕事としており、言葉の壁の上空を行ったり来たりするのではなく、むしろ壁そのものに貼り付いているようなものだから、壁そのものにより深い興味を覚える。というわけで、少し言語の話をしたい。

(二)

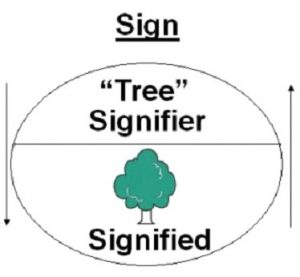

昔、ソシュールのシニフィアンとシニフィエというのを習った。フランス語をカタカナにしたもので分かりにくいが、英語にすれば signifier と signified で、古い日本語訳が「能記」と「所記」としていたのが、中国語に慣れた自分にはしっくりくる。一つの言葉・記号は、何かを指し示しているのだが、発音や文字の形といった言葉・記号の外形を「指し示す機能をもったもの」signifier とし、その発音や文字によって「指し示されるもの」を signified とし、両者組み合わさって始めて一つの言葉・記号だ、とする。例えば、「tree」「木」という文字や[triː][k’i]という音が signifier で、それによって指示される木という意味が signified である。

signified の所に木のイラストが描かれているが、ここに少し問題が有る。木という言葉が指し示すものは何か?と言われれば、私は、具体的な木を、様々な木を漠然と思い浮かべる。しかし、具体的な木は、ここで言う signified ではない。signifiedは、概念なんだ、というのがポイントだ。木という言葉の意味=木の概念である。確かに、「木」という言葉は具体的な一本の木だけを指す訳ではないから、それは概念に違いないのだが、私はそんな概念を意識したことが無い。具体的な木のイメージが漠然と思い浮かぶのみだ。皆さんはどうだろうか?因みに日本語版 wikipedia には、具体的な木などは「指示対象」(referent)であって、signified ではない旨特に説明が有るが、英語版にはそんな説明は無い。signified が、はじめから concept だと説明されているので、具体的な指示対象と混同したりする可能性は全く無いのだろう。

signified の所に木のイラストが描かれているが、ここに少し問題が有る。木という言葉が指し示すものは何か?と言われれば、私は、具体的な木を、様々な木を漠然と思い浮かべる。しかし、具体的な木は、ここで言う signified ではない。signifiedは、概念なんだ、というのがポイントだ。木という言葉の意味=木の概念である。確かに、「木」という言葉は具体的な一本の木だけを指す訳ではないから、それは概念に違いないのだが、私はそんな概念を意識したことが無い。具体的な木のイメージが漠然と思い浮かぶのみだ。皆さんはどうだろうか?因みに日本語版 wikipedia には、具体的な木などは「指示対象」(referent)であって、signified ではない旨特に説明が有るが、英語版にはそんな説明は無い。signified が、はじめから concept だと説明されているので、具体的な指示対象と混同したりする可能性は全く無いのだろう。

誇張して言えば、西洋人の頭の中は概念と論理だけで出来ているのではないか、と私は疑っている。それに対して、中国語や日本語は、概念の影が薄く、言葉は具体的なもののイメージを喚起することを主としているのではないか、と思っている。こんな議論が乱暴なことは承知だが、世界の見え方が違っているかもしれないと思えば、どうも気になる。

誇張して言えば、西洋人の頭の中は概念と論理だけで出来ているのではないか、と私は疑っている。それに対して、中国語や日本語は、概念の影が薄く、言葉は具体的なもののイメージを喚起することを主としているのではないか、と思っている。こんな議論が乱暴なことは承知だが、世界の見え方が違っているかもしれないと思えば、どうも気になる。

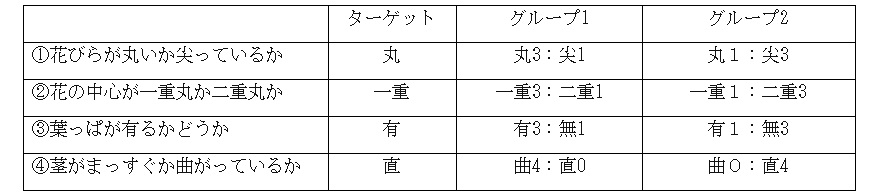

例えば、こんな心理テストをご覧頂きたい。

「ターゲット」の花は、グループ 1とグループ 2 のどちらに属すると思いますか?というアンケートだ。正解は無いので、自分ならどちらを選ぶか考えてみてほしい。これは、『木を見る西洋人 森を見る東洋人』(ニスベット著、村本由紀子訳、ダイヤモンド社2004年)という本に挙げられている例だが、その本によれば、西洋人は多く2と答え、東洋人は多く1と答えるそうだ。何故そのような違いが生じるのか?まず、使われているイラストの差異の要素を整理してみよう。

ターゲットの特徴は、①②③三項目いずれもグループ 1 に近く、④だけがグループ 2 に一致する。但し、①②③は75%の一致であるのに対し、④だけは例外無しの一致。だから、図版下の説明に有るように、家族的類似性で言えばグループ 1 が選ばれ、規則性で考えればグループ 2 が正解ということになる。

これは、言語の問題と同じではないだろうか?と私は思う。西洋人はグループ1・グループ2を概念化するのに対し、東洋人はグループ1・グループ2それぞれに具体的イメージを形成するのではないか?

昨年日本語訳が出版された『郷土中国』(費孝通著、西澤治彦訳、風響社)は、中国社会論の古典的名著だが、そこで論じられている中国社会と西欧との差異も、明確な概念を作るかどうか、或いは概念が実体化されるかどうか、で説明できてしまうように思われる。

例えば、『郷土中国』で最も有名なのは、中国社会を「差序格局」として西欧社会の「団体格局」と対比させる捉え方だが、「差序」はグラデーションのことで、中国の社会関係は、水面に石が落ちて水紋が広がるように、各個人が自分を中心として段々と遠く薄くなっていく関係をお互いに結んでいるのに対し、西欧の社会関係は薪を束ねたような形で、社会関係の範囲が明確だという。西欧でご家族とご一緒にパーティーにお出で下さいと言えば、相手は夫婦と子供でやってくるが、中国で同じことを言えば、どんな遠い親戚を連れて来るか分からない。会社組織を考えても、中国なら社員の家族も非常に重要だし、政治家・役人も自分の人間関係を重視するから、汚職が無くならない。西欧が法と契約に基づく社会であるのに対して、中国は礼と人間関係に基づく社会だという議論もされている。

これは私に言わせれば、西欧では、家・学校・会社・行政組織など、各種団体の概念が実体的に明確に意識されているから、誰がその構成員で誰がそうでないかが明確であるのに対し、中国では団体の概念が漠然としていて、団体の枠組みよりも、そこに属する実際の人人をイメージするということだ。法や契約というのも抽象的観念であって、中国においては生身の人間の存在感に比べて影が薄いということではないか。ついでに言えば、日本においては家や会社のような組織は非常に強く実体として意識されているが、法や契約の観念が実体的に意識され難いことは、中国に近いだろう。だから、アメリカの法廷劇では「under oath」や「justice」が殺し文句たりえるが、日本では印籠や桜吹雪が頼りだ。

西欧においては概念が実体化して捉えられる場合が多いのに対し、中国・日本においては概念を明確に意識せずに、具体的事物のイメージの組み合わせでものを考えることが多いということは、もっと考えられてよい問題だと思う。西欧は、資本主義を発展させながら社会主義を生み、植民地で大儲けしながら帝国主義批判の旗も振るし、環境破壊をしながら環境保護運動を起こす。毛皮のコートや肉食を流行させたのが西欧なら、毛皮反対のデモや菜食主義が流行るのも西欧だ。概念で考えるから切り替えが可能だし、批評や議論が人格否定や人身攻撃と区別されることも長所だが、極端に走る危険性も明らかに有る。西欧文化が概念・論理に想像力を加えて新たな思想を生み出すのだとして、そもそも言葉や考え方の仕組みが違っていると考えるならば、中国・日本に同じようなことを期待するのは無理な話だろう。

(三)

概念が実体化しにくく、具体物の漠然としたイメージの組み合わせでものを考える、つまり単語の concept が referent に依存して漠然とした像を結んでいるのであれば、中国語による思考は現実世界を抜け出すことが容易ではない、と考えられる。しかし、中国の経典解釈の歴史を見るなら、思考が現実に絡め捕られる傾向は、その初期においてではなく、時代が下るにつれて顕著となっている。

唐代後期から宋元明清一千年を経て現代まで、長い目で見れば徐々に経済水準が上がり、人口が増え、社会制度が精緻になり、政治権力が強化され、生活水準が上がっていくのと引き換えに、人々は自由を失い、より深く自らを現実世界に馴化させてきた。全てを国家権力に監視されながら、便利で安心なスマホ天国を享受している現在の中国の人々も、その延長線上に居ると言えよう。宋代以降、影響力の有る学者は殆ど全て朝廷の恩恵で生活が保障される科挙官僚だったから、政治経済に深い関心を寄せながら経典の解釈をした。様々な思考が試みられたが、徐々に収斂して、朱子辺りで大枠が固まってしまう。清代中期以降の経典解釈学は、政治経済を直接論じることは避け、「実事求是」を標語としたが、要するに最も現実的で合理的な解釈を求めたということだ。彼らの経典解釈は、経典の言葉を素通りして、その背後の聖人の思想や典章制度などを研究するものであり、具体的現実として客観的に穏当な解釈が追究された。こうして言葉は徐々に現実世界に縛り付けられ、我々は空前の高い生活水準を享受しながら、精神的には極端な不自由の中にある。

私の好きな漢の鄭玄(ていげん)、宋の楊復、清の顧千里などは、いずれも言葉の壁に止まって研究を積み重ねた学者たちだが、それだけに現実世界では恵まれていない。鄭玄だけは別格で、学者として極めて高い評価を受けているが、その学説は実際には否定されている場合が少なくない。楊復・顧千里は科挙官僚になり損ね、学術的名声も高いとは言えず、個人的関係に頼って何とか生活を維持した。清代「実事求是」訓詁学の代表選手王引之(おういんし)や「実事求是」経学の集大成者孫詒讓(そんいじょう)は、恵まれた生活を送った上、現在でも訓詁学・経学のお手本として高い評価を受けている。しかし、中国の昔の現実とは距離の有る私から見れば、王引之や孫詒讓によって推定された聖人の教えや古代の制度は霞んでおり、むしろ鄭玄・楊復・顧千里らの学術こそが輝きを放っている。

一例を挙げれば、『周礼』や『礼記』に現れる「道藝」という言葉について、王引之は「道藝」の「道」は才藝を意味するとしたが、鄭玄の注を見ると、才藝と解釈する箇所も有り、道徳と解釈した箇所も有り、一定しない。孫詒讓は、鄭玄が「道」を道徳だとした箇所は、鄭玄のうっかりミスだ、とした。実は、鄭玄が「道」を才藝と解したのは、経文で「道藝」が「徳行」と対で使われていた箇所で、その場合「道藝」二字は同類の意味のはずである。しかし、「道藝」だけが単独で現れている個所では、鄭玄は「道」を道徳と解釈した。「道」と「藝」が対になっているはずだから、両者は別物で、その「道」は道徳と理解されねばならない。同じ意味だとしたら、「藝」とだけ言えばよいはずで、「道」は有っても無くともよい文字ということになってしまう。経典の文字に、有っても無くともよい、など有り得ない。そんな考えだ。一つの漢字が喚起させるイメージは、常に漠然としたものだ。だから鄭玄は、上下の文字との関係においてそれぞれの「道」の字の意味を測定した。逆に言えば、王引之や孫詒讓は、「道」という字を文脈から切り離し、用例を集めて一つの意味を確定しようとしていた。

王引之や孫詒讓の考え方は、唐代後期趙匡の『辨禘義』という論文に先駆を見る。趙匡によれば、禘は皇帝のみに許された最重要の天の祭りであり、これは皇帝の地位に関わる重要問題であった。しかるに、鄭玄は、様々な経典に出てくる「禘」について、場当たり的に解釈し、四つも五つもの違う内容のお祭りとしている。何とふざけた話か、というのである。この趙匡の説は、宋代以降広く受け入れられて現在に至っているが、実は「道」の問題と同じことで、鄭玄は「禘」という単語の意味を、それぞれの文脈において丁寧に衡量し、結果的に数種類の異なる祭祀として解釈していた。そもそも中国最古の辞書と言われる『爾雅』によれば、「禘は大祭也」、つまり重要なお祭りを漠然と指すもので、定義が明確な概念ではない。それが具体的にどのような祭祀であるかは、文脈を丁寧に分析することによってのみ明らかになる、というのが鄭玄の学術であった。

(四)

鄭玄の経典解釈は実に創造的な読解であり、このような解釈がなされてこそ、経典は経典たりえ、古新聞と区別されるはずである。唐代後期以降の学者は、聖人の思想にせよ、周代の制度にせよ、自ら正しいと信じる世界を作り上げた上で、それに合うように経典を解釈した。もちろん、解釈は循環だから、解釈の過程で予定していた世界を微調整する必要は有ったが、経典の文字の間から、予期せぬ意味を経典と共に作っていこうという欲求と動機を、彼らは既に失っていた。

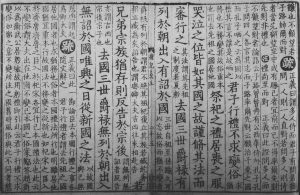

もう一つ例を紹介したい。『礼記・曲礼』に「君子行礼不求変俗」という言葉が有り、鄭玄の注は、①「他所の土地へ行っても、自分の旧来の習俗を変えない」という意味に解釈している。「求」という動詞は、他人に対する積極的働きかけを意味するのが普通だから、この解釈はやはり不自然で、一般には②「他所の土地へ行ったら、その土地の習俗を尊重して、無理に変えさせようとしない」という意味で理解するべきだとされる。鄭玄自身も、他の経典の注や自分の文章の中で「君子行礼不求変俗」という文句を引用している個所では、いずれも②の意味で使っている。それでは『曲礼』の注は誤りかと言えば、そうではない。鄭玄の考えは、「君子行礼不求変俗」という一文を単独で見るなら間違いなく②の意味だが、『曲礼』ではその後ろに〔卿大夫が他国に亡命した際の身の処し方を論じる内容〕が続いているので、この文もその流れで理解すべきだということ。そこで、「求」という字の意味の揺らぎを利用して、①の解釈を成立させた。逆に言えば、この句と後ろの句との間に和音が響くように、「求」という言葉の意味を測定調整したのである。意味が固定的な単語を積み重ねれば文ができるのではなく、単語は、常に文脈によって意味が与えられなければならないのだ。

もう一つ例を紹介したい。『礼記・曲礼』に「君子行礼不求変俗」という言葉が有り、鄭玄の注は、①「他所の土地へ行っても、自分の旧来の習俗を変えない」という意味に解釈している。「求」という動詞は、他人に対する積極的働きかけを意味するのが普通だから、この解釈はやはり不自然で、一般には②「他所の土地へ行ったら、その土地の習俗を尊重して、無理に変えさせようとしない」という意味で理解するべきだとされる。鄭玄自身も、他の経典の注や自分の文章の中で「君子行礼不求変俗」という文句を引用している個所では、いずれも②の意味で使っている。それでは『曲礼』の注は誤りかと言えば、そうではない。鄭玄の考えは、「君子行礼不求変俗」という一文を単独で見るなら間違いなく②の意味だが、『曲礼』ではその後ろに〔卿大夫が他国に亡命した際の身の処し方を論じる内容〕が続いているので、この文もその流れで理解すべきだということ。そこで、「求」という字の意味の揺らぎを利用して、①の解釈を成立させた。逆に言えば、この句と後ろの句との間に和音が響くように、「求」という言葉の意味を測定調整したのである。意味が固定的な単語を積み重ねれば文ができるのではなく、単語は、常に文脈によって意味が与えられなければならないのだ。

既に現実生活の為に忙殺される日々を送らねばならない現代の私にとって、経典の解釈を通して新たな意味を生み出した鄭玄の仕事は非常に魅力的だ。約十年前にそれに気づき、五年前には『礼記』鄭注を読むために最も便利な版本を自ら編集して出版したが、じっくり読む暇がなかった。幸い一年間、臺灣で読書に専念できる機会を得たので、現実を生きながら現実に潰されてしまわずに済むために、私は鄭玄の『礼記』注を読んでいきたい。

既に現実生活の為に忙殺される日々を送らねばならない現代の私にとって、経典の解釈を通して新たな意味を生み出した鄭玄の仕事は非常に魅力的だ。約十年前にそれに気づき、五年前には『礼記』鄭注を読むために最も便利な版本を自ら編集して出版したが、じっくり読む暇がなかった。幸い一年間、臺灣で読書に専念できる機会を得たので、現実を生きながら現実に潰されてしまわずに済むために、私は鄭玄の『礼記』注を読んでいきたい。

2020年4月25日記

(2020/5/15)

————————————

橋本秀美(Hidemi Hashimoto)

1966年福島県生まれ。東京大学中国哲学専攻卒、北京大学古典文献専攻博士。東京大学東洋文化研究所助教授、北京大学歴史学系副教授、教授を経て、現在青山学院大学国際政治経済学部教授。著書は『学術史読書記』『文献学読書記』(三聯書店)、編書は『影印越刊八行本礼記正義』(北京大出版社)、訳書は『正史宋元版之研究』(中華書局)など。