NHK交響楽団第1852回定期公演|齋藤俊夫

12月16日 NHKホール

Reviewed by 齋藤俊夫(Toshio Saito)

Photos by 林喜代種(Kiyotane Hayashi)

<演奏>

NHK交響楽団

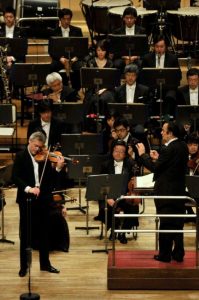

ヴァイオリン:ヴァディム・レーピン(*)

指揮:シャルル・デュトワ

<曲目>

ベンジャミン・ブリテン:歌劇『ピーター・グライムズ』4つの海の間奏曲

プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調(*)

モーリス・ラヴェル:『チガーヌ』(*)

アルチュール・オネゲル:交響曲第2番

モーリス・ラヴェル:『ラ・ヴァルス』

デュトワがN響の常任指揮者になったのももう20年も昔、筆者はまだ高校生の頃であるが、ドイツ一辺倒のレパートリーに新風を吹き込むと意気込んで語っていたのをテレビで見たおぼろげな記憶がある。そしてそれ以来のN響とデュトワとの幸福な友情・信頼関係は彼が名誉音楽監督となった今でも続いている。

いつかは生で聴いてみたかった彼らの演奏に胸高鳴りつつ臨んだ。プログラムもブリテン、プロコフィエフ、ラヴェル、オネゲルと非ドイツ系の作曲家なのがいよいよ楽しみであった。

まずはブリテン。陰鬱な人間ドラマであるオペラ『ピーター・グライムズ』の中の美しい自然を描いた音楽。第1曲〈夜明け〉第2曲〈日曜の朝〉では演奏の透明度が高く全てのパートが陽光を反射するようにキラキラと輝いて耳に届く。第3曲〈月の光〉では弦楽とホルンの合奏の暖かい空気の中、フルートやトランペットが光となって射し込んでくる。第4曲〈嵐〉ではオーケストラ全体が荒ぶるが、決して音響がベタ塗りになることなく音の粒がそれぞれ明瞭に聴こえてくる。イギリスの、北国の海の澄んだ空気を深呼吸したかのような心地がした。

続いてのヴァディム・レーピンをソロに迎えてのプロコフィエフとラヴェルであるが、いささかこれは人と曲の組み合わせに難があったと言えよう。今回の演奏会で聴く限り、レーピンはジプシー・ヴァイオリンのような、太く大らかに歌い上げるタイプの奏者であり、プロコフィエフのようなE線の最高音域を多用して、鋭角的に細かく音を刻んでいくタイプの音楽には向いていないようであった。いささかならず残念である。

しかしその分ラヴェルの『チガーヌ』(フランス語でジプシーの意味)でこそ彼の本領は発揮された。終盤の高速のソロは痛快爽快。曲の終りでは「いよっおみごと!」と掛け声をかけたくなる名演を聴かせてくれた。

後半、今回のメインのオネゲルの『交響曲第2番』は第3楽章の終りにトランペットが1人で加わる以外は全て弦楽合奏の作品。1940年、第2次世界大戦のさなかに書かれた、悲痛な、陰鬱な調べが全編にわたって支配する音楽である。だが、それでも、あるいはそれだからこそ美しい音楽であった。

デュトワの指揮によって弦楽オーケストラが決して音を押し付けてきたりぶつけてきたりすることなく、繊細微妙なニュアンスをもって音楽を歌い上げる。第1楽章後半の第1ヴァイオリンの嘆き苦しむような、身をよじらせるかのような調べに、身を切られるような感覚を覚えつつ、その美しさに感嘆せざるをえなかった。

始まりからずっと本作は短調で書かれ、第3楽章で、ポリリズムと複調による複雑な楽想の後にトランペットが初めて長調の調べを吹き鳴らすのだが、それは果たして勝利や喜びといったものに結び付けられるものなのであろうか?デュトワはあえて抑制された響きでこの作品を締めくくったが、それはこの音楽で表現された人類的苦悩は未だに解決されていないということを示したのではなかろうか?

そして演奏会全体のアンコールともいうべき『ラ・ヴァルス』についてはもはや何をか言わんや。デュトワ=N響の絶妙の陰影とエスプリにより、目覚めながら夢を見ているかのような贅沢極まりない音楽的時間を過ごさせてもらった。

音楽とは捕らえようとしても必ず消えていってしまうファム・ファタール。だが聴いているときは確かに自分の恋人としてそこにいるのだ。その恋人の姿を束の間見せてくれたデュトワ=N響には心からの賛辞を贈りたい。彼らの音楽的友情と信頼ができるだけ長く続きますように。